快速磁重联数值模拟研究获进展

文章导读

你是否对太阳爆发背后的神秘机制充满好奇?此次研究首次通过数值模拟揭示了快速磁重联过程中磁场的W形结构及其能量释放机制!中科院云南天文台林隽团队通过2D与2.5D磁流体模拟,发现Spitzer扩散区呈现细长电流片,并在其内外测得慢模激波与旋转间断面的相互作用,颠覆了传统模型认知。这一成果有助于理解太阳和空间等离子体中的剧烈能量释放现象,为航天与等离子体物理研究提供关键支持,科学价值重大,不容错过。

— 内容由好学术AI分析文章内容生成,仅供参考。

近期,中国科学院云南天文台研究员林隽团队通过二维(2D)与二维半(2.5D)磁流体力学数值模拟,深入研究了快速膨胀等离子体驱动下的磁重联过程,揭示了其精细结构和物理机制。

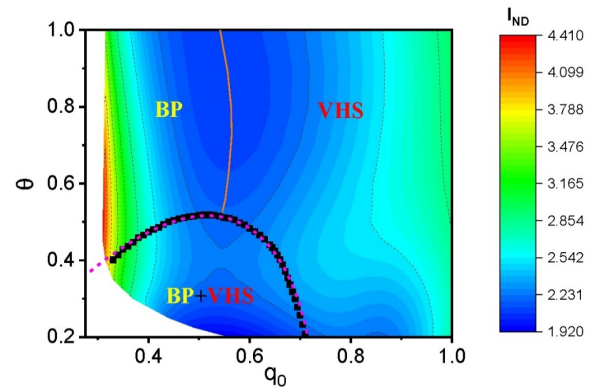

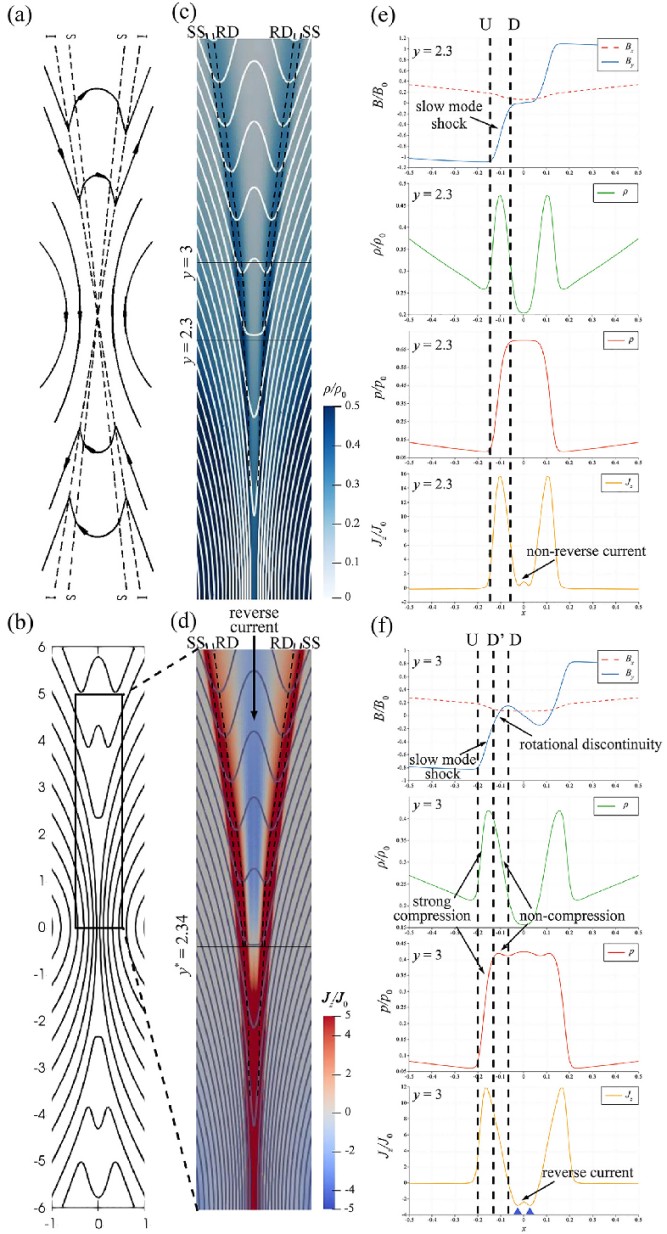

研究人员重点考察了通量堆积型、Sonnerup型以及混合型三种重联模式,这些模式源于重联入流区域气体压强和磁场强度差异。模拟结果显示,Spitzer扩散区并非简单的X点结构,而是呈现为细长形的电流片,且电流片两端各产生了两对慢模激波(SS),进而构成分隔磁重联入流区与出流区的边界。

进一步,研究人员分析发现,在远离Spitzer扩散区的区域,即两组旋转间断面(RD)位于慢模激波的内侧,形成了SS/RD组合结构。同时,旋转间断面使重联出流区内的磁场方向发生反转,并在该区域形成了独特的W-形磁场位型。模拟结果表明,磁场旋转并非由中间波引起,且慢模激波位于旋转间断面外侧,这与Priest的理论预期相符,但与Petschek&Thorne以及Vasyliunas的经典模型存在明显差异。

这一研究通过数值实验方法,揭示了快速驱动磁重联的精细物理过程,深化了学界对这一基本物理过程的理解。同时,该研究对解释实验室、太阳及空间等离子体中爆发性能量释放现象具有理论意义。

相关研究成果发表在《中国科学:物理学 力学 天文学》(SCIENCE CHINA Physics, Mechanics & Astronomy)上。研究工作得到国家自然科学基金委员会、科学技术部、云南省的支持。

(a) Vasyliunas探讨的磁场(实线)与波(虚线)的配置;(b)数值模拟中电流片和慢模激波附近的磁力线分布形成了独特的W-形磁场位型;(c)W-形磁场位型区域的等离子体密度;(d)电流密度z分量及磁场的分布;(e)和(f)分别为模拟结果中沿y=2.3和y=3各个物理量的跳变情况,表明在y=3处,慢模激波内侧出现了旋转间断面。

© 版权声明

本文由分享者转载或发布,内容仅供学习和交流,版权归原文作者所有。如有侵权,请留言联系更正或删除。

相关文章

暂无评论...