我国学者在超快电子发射源研究领域取得进展

文章导读

我国学者在超快电子发射源研究方面取得重要进展。上海交通大学戴庆教授与国家纳米科学中心李驰研究员团队,采用碳纳米管替代传统金属尖端,构建出新型超快电子源。实验结果显示,该电子源具有超低能散(0.3 eV)和超短脉宽(13 fs)的性能,突破了能散与脉宽之间的物理瓶颈。研究团队通过TDDFT模拟揭示了碳纳米管在激光激发下的延迟发射机制,并使用双脉冲技术测得其平均延迟时间为60 fs。这项成果为发展具备10 fs时间分辨和原子级空间分辨能力的超快电子显微镜提供了关键技术支撑。

— 内容由好学术AI分析文章内容生成,仅供参考。

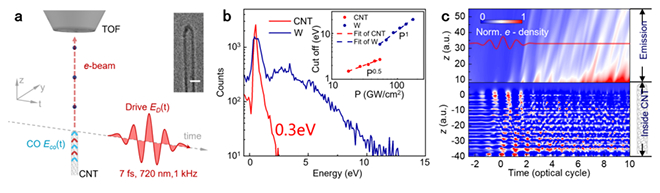

图 碳管延迟电子发射:(a) 碳纳米管超快电子发射示意图;(b) 碳管和钨针尖的电子能谱对比;(c) TDDFT模拟碳管电子发射过程的含时电荷密度分布

在国家自然科学基金项目(批准号:52222207、52350143)等资助下,上海交通大学戴庆教授、国家纳米科学中心李驰研究员团队及合作者在碳纳米管超快电子源研究领域取得新进展。相关研究成果以“A carbon-nanotube-based electron source with 0.3-eV energy spread and an unconventional time delay”为题,于2025年7月发表在《自然·材料》(Nature Materials)上。原文链接:https://www.nature.com/articles/s41563-025-02279-7。

传统金属尖端激光驱动电子源受限于能量展宽与脉冲宽度之间的物理权衡,通常呈现出能量展宽超过1电子伏特(eV)、脉冲宽度达数百飞秒(fs)的性能瓶颈,难以同时满足高时间分辨率和高空间分辨率的应用需求。针对这一困境,上海交通大学戴庆教授、国家纳米科学中心李驰研究员及合作者提出以碳纳米管取代金属尖端,构建新型超快电子源的解决方案。基于碳纳米管独特的延迟发射机制,成功实现了兼具超低能散(约0.3 eV)和超短脉宽(约13 fs)的电子发射性能,有效突破了传统超快电子源在能散与脉宽之间相互制约的瓶颈,为实现亚十飞秒时间分辨和原子级空间分辨的超快电子显微技术奠定了基础。

研究团队采用7 fs超短激光脉冲驱动碳纳米管,观测到其发射电子的能散低至0.3 eV,显著优于传统金属尖端电子源。借助含时密度泛函理论(TDDFT),模拟碳管电子发射过程中的电荷密度分布演化,揭示出激光激发下碳纳米管尖端的电子集体振荡与电子-电子相互作用诱发的延迟发射机制。该延迟发射机制有效抑制了由于激光强场直接加速而产生的能量展宽效应。在此基础上,研究团队运用偏振垂直的双脉冲技术,精准测量了电子的延迟发射时间与脉冲宽度,结果显示电子平均延迟时间为60 fs,脉冲宽度为13 fs。

该研究成果为构建具备10 fs时间分辨能力与原子级空间分辨精度的超快电子显微镜提供了关键支撑,有望为低维纳米材料的准粒子动力学及超快电子过程的表征提供变革性工具。

© 版权声明

本文由分享者转载或发布,内容仅供学习和交流,版权归原文作者所有。如有侵权,请留言联系更正或删除。

相关文章

暂无评论...