文章导读

清华大学化工系王铁峰和蓝晓程团队近期在炔烃选择性加氢领域取得系列进展,开发出高性能金属间化合物催化剂和液相加氢新工艺,并提出非石油路线制乙烯的高附加值产业链技术。团队整合多项技术,攻克乙炔/一氧化碳浓度高等难题,实现天然气制乙烯关键技术的产业化应用。研究成果发表于《化学科学》《ACS催化剂》等多个期刊,相关综述文章刊于《化学会评论》。

— 内容由好学术AI分析文章内容生成,仅供参考。

近期,清华大学化工系王铁峰和蓝晓程团队在炔烃选择性加氢研究方面取得重要进展。研究团队提出了高纯相金属间化合物催化剂的合成策略,针对浓乙炔加氢制乙烯开发了高性能金属间化合物催化剂和液相加氢新工艺,进一步整合高浓度乙炔加氢技术和天然气部分氧化制乙炔、氢甲酰化等技术,开发了以天然气为原料制高附加值聚合单体产业链技术。

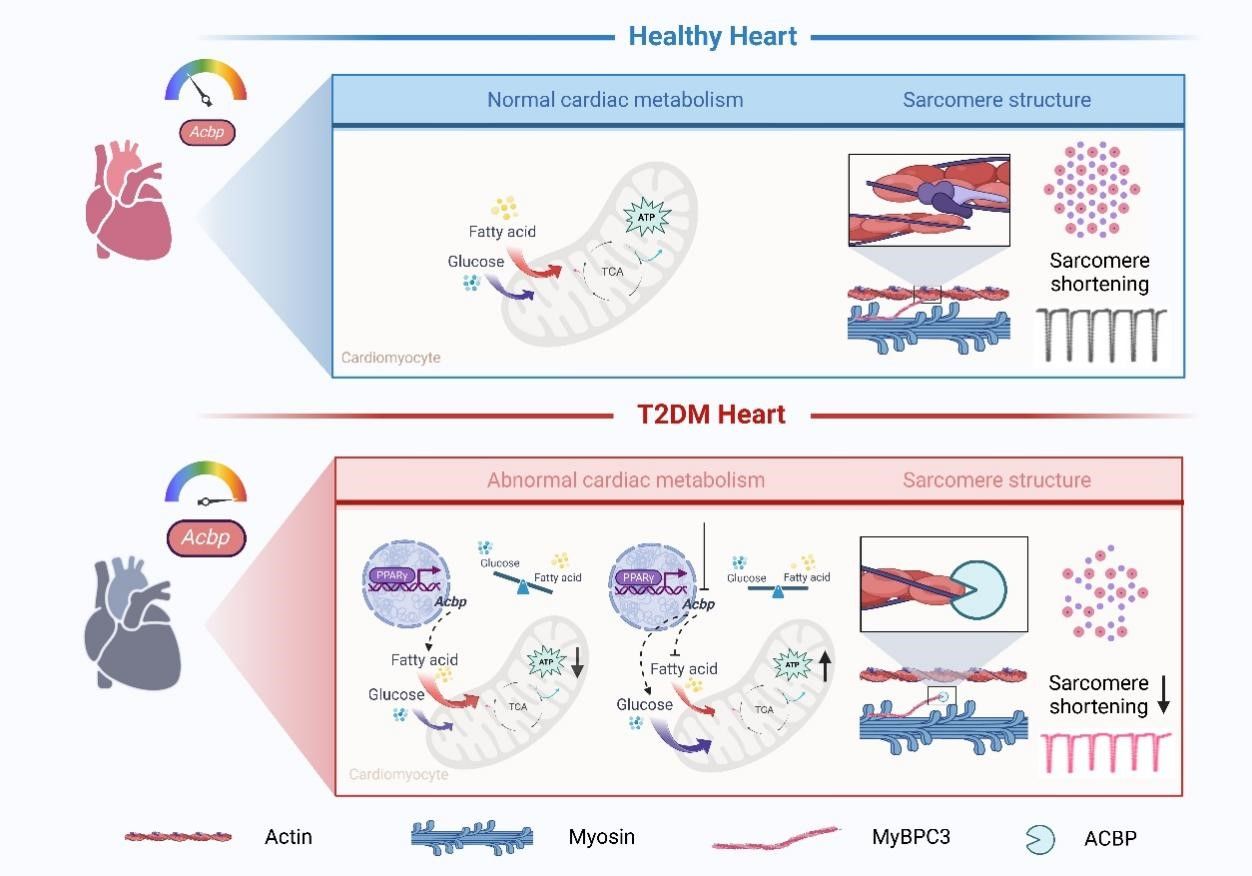

乙炔的选择性加氢是石油化工中乙烯纯化的关键反应,同时也是整合生物质、煤或天然气制乙炔工艺,实现非石油路线制乙烯的潜在方法。王铁峰和蓝晓程团队联合哥伦比亚大学教授陈经广在《化学会评论》(Chemical Society Reviews)上发表长篇综述论文“乙炔选择性加氢热催化反应最新研究进展”(Recent Advances in Thermocatalytic Acetylene Selective Hydrogenation),总结了近年来在乙炔选择性加氢方面的催化剂开发和反应机理研究的进展。研究系统梳理了该反应体系对转化率和选择性的计算基准,重点以催化剂活性位点的结构形态为切入点,将活性位点的研究分为四类:单金属位点、无序合金位点、有序金属间化合物(IMC)位点和单原子(SA)位点;强调了催化剂结构与性能之间的关系,以及不同活性金属在提升乙烯选择性和催化活性中所起的作用。此外,论文总结了催化剂载体和添加剂的影响机制,并对当前在机理理解和催化剂设计方面所面临的挑战及未来研究方向进行了深入讨论,旨在为该领域的进一步创新提供指导。

乙炔选择性加氢催化剂设计策略

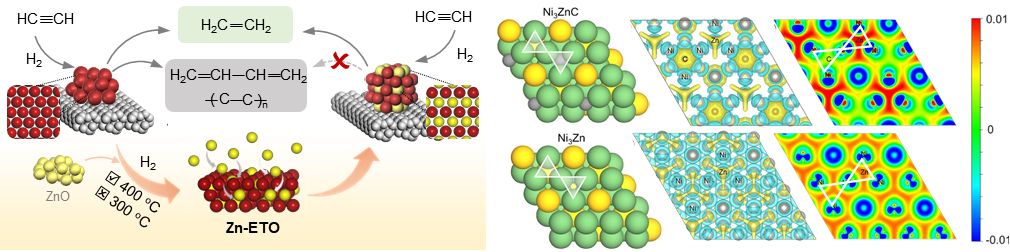

近年来,该团队针对炔烃加氢体系开展了深入研究,取得了系列重要进展。为了抑制C-C偶联副反应,提高乙烯选择性和催化剂稳定,团队提出了高纯相金属间化合物催化剂的合成策略,利用金属间化合物原子有序排布的特点,调控活性金属的电子性质和几何结构,实现了高纯相金属间化合物的可控制备并显著提升催化剂反应性能,相关成果相继发表在《化学科学》(Chemical Science)和《ACS催化剂》(ACS Catalyst)等杂志上。针对以生物质、煤或天然气为原料经乙炔制备乙烯的非石油路线,团队攻克了原料气中乙炔/一氧化碳浓度高等苛刻条件带来的挑战,结合团队在浆态床反应器理论研究和工程放大方面的基础,提出了乙炔制乙烯液相加氢新技术,相关成果相继发表在《化学工程杂志》(Chemical Engineering Journal)、《工业与工程化学研究》(IECR)和《碳未来》(Carbon Future)等杂志上。

高纯相金属间化合物合成策略(左)和金属间化合物电子结构(右)

团队进一步整合高浓度乙炔加氢技术和天然气部分氧化制乙炔、氢甲酰化等技术,开发了以天然气为原料制高附加值聚合单体产业链技术。该产业链以天然气为源头,重点攻关以下关键技术:天然气部分氧化制乙炔;高浓度乙炔选择性加氢制乙烯;非均相烯烃氢甲酰化反应技术;氧化酯化连续化反应器技术。其中,天然气部分氧化反应器和氧化酯化连续化反应器已实现万吨级装置的产业化。

产业链技术(左)、天然气部分氧化制乙炔(中)和氧化酯化连续化反应器(右)

化工系助理研究员蓝晓程为论文第一作者,化工系教授王铁峰为论文通讯作者,哥伦比亚大学教授陈经广为论文共同通讯作者。清华大学为论文第一完成单位。研究得到国家自然科学基金和相关合作企业的资助。

论文链接:

https://doi.org/10.1039/D4CS01237B

供稿:化工系

编辑:刘芳芳

审核:郭玲

© 版权声明

本文由分享者转载或发布,内容仅供学习和交流,版权归原文作者所有。如有侵权,请留言联系更正或删除。

相关文章

暂无评论...