我国学者在喜马拉雅花岗岩成因研究方面取得进展

文章导读

我国学者在喜马拉雅花岗岩成因研究中取得新进展。在国家自然科学基金资助下,中国地质大学(北京)丁慧霞副教授与张泽明研究员合作发现,喜马拉雅造山带部分淡色花岗岩并非传统认为的沉积岩产物,而是由变质火成岩部分熔融形成。研究指出,此类花岗岩地球化学特征类似I型花岗岩。相关成果于2025年5月30日发表在《美国科学院院刊》。

— 内容由好学术AI分析文章内容生成,仅供参考。

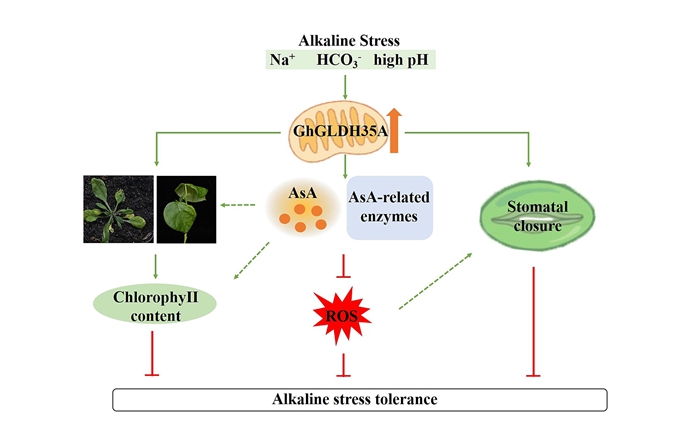

图 喜马拉雅造山带I型花岗岩代表性地球化学成分

在国家自然科学基金项目(批准号:U2244203)资助下,中国地质大学(北京)丁慧霞副教授、中国地质科学院地质研究所张泽明研究员及其国际合作者,通过系统的地质学研究,揭示了喜马拉雅造山带淡色花岗岩的起源,并为造山带花岗岩成因、大陆地壳的生长与再造以及稀有金属成矿等科学问题提供了重要认识。本研究成果以“喜马拉雅造山带”S型”花岗岩起源于变质火成岩(Himalayan “S-type” granite generated from I-type sources)”为题,于2025年5月30日发表在《美国科学院院刊》(Proceedings of the National Academy of Sciences,PNAS)上。论文链接为https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2500480122。

喜马拉雅造山带形成在新生代印度与亚洲大陆碰撞过程中,是研究造山带变质、变形和岩浆作用与板块构造理论的天然实验室。长期以来,该造山带广泛分布的淡色花岗岩被认为是变质沉积岩部分熔融的产物,是大陆碰撞造山带S型花岗岩的典型代表。尽管有研究对这些淡色花岗岩的成因提出异议,但由于缺少足够的证据,上述传统成因认识仍然被国际地学界所广泛接受。

本研究发现,喜马拉雅构造结东端的淡色花岗岩虽然具有“S”型花岗岩的典型地球化学特征(如:高的A/CNK值、δ18O和⁸⁷Sr/⁸⁶Sr比值,低的εNd(t)值),但它们实际上是变质火成岩部分熔融形成的I型花岗岩。研究表明,淡色花岗岩和寄主变质火成岩(长英质和基性高压麻粒岩)中的继承锆石核和边均具有相同的年龄、微量和Hf同位素成分。所研究的淡色花岗岩具有与变质火成岩,而不是变泥质岩,部分熔融形成的熔体类似的成分。高δ18O和⁸⁷Sr/⁸⁶Sr值及低εNd(t)不能被认为是淡色花岗岩起源于变质沉积岩的关键证据,因为变质火成岩也可以具有类似的同位素成分。喜马拉雅造山带很可能有相当多(约20%)淡色花岗岩是起源于变质火成岩的贫瘠花岗岩(具有很低的稀有金属元素丰度)。与喜马拉雅类似的大型热造山带很可能是以I型和S型花岗岩共存、大陆地壳的强烈再造为特征。

这项重要创新性研究成果不仅为喜马拉雅和其它碰撞造山带花岗岩的成因、大陆地壳的生长与再造提供了新的洞察,也为花岗岩的稀有金属元素来源和相关矿床的寻找提供了新思路。

© 版权声明

本文由分享者转载或发布,内容仅供学习和交流,版权归原文作者所有。如有侵权,请留言联系更正或删除。

相关文章

暂无评论...