东南大学梁高林团队在《美国化学会志》发表最新研究成果

(通讯员 梁高林)6月24日,国际顶级学术期刊《美国化学会志》(J. Am. Chem. Soc.)在线发表了东南大学生物科学与医学工程学院/数字医学工程全国重点实验室梁高林团队的最新研究成果,论文标题为《通过“关-开-关”磁共振成像信号展示活体肿瘤内“组装-解组装”级联过程》(Displaying In Vivo “Assembly-Disassembly” Cascade with “Off-On-Off” Magnetic Resonance Imaging Signals in Tumor)。该项研究成功开发了一种具有信号“关闭→开启→关闭”性质的激活型钆(Gd)基磁共振探针,展现细胞及活体内“组装—解组装”的级联过程,为肿瘤微环境的精准监测提供了一种新方法。

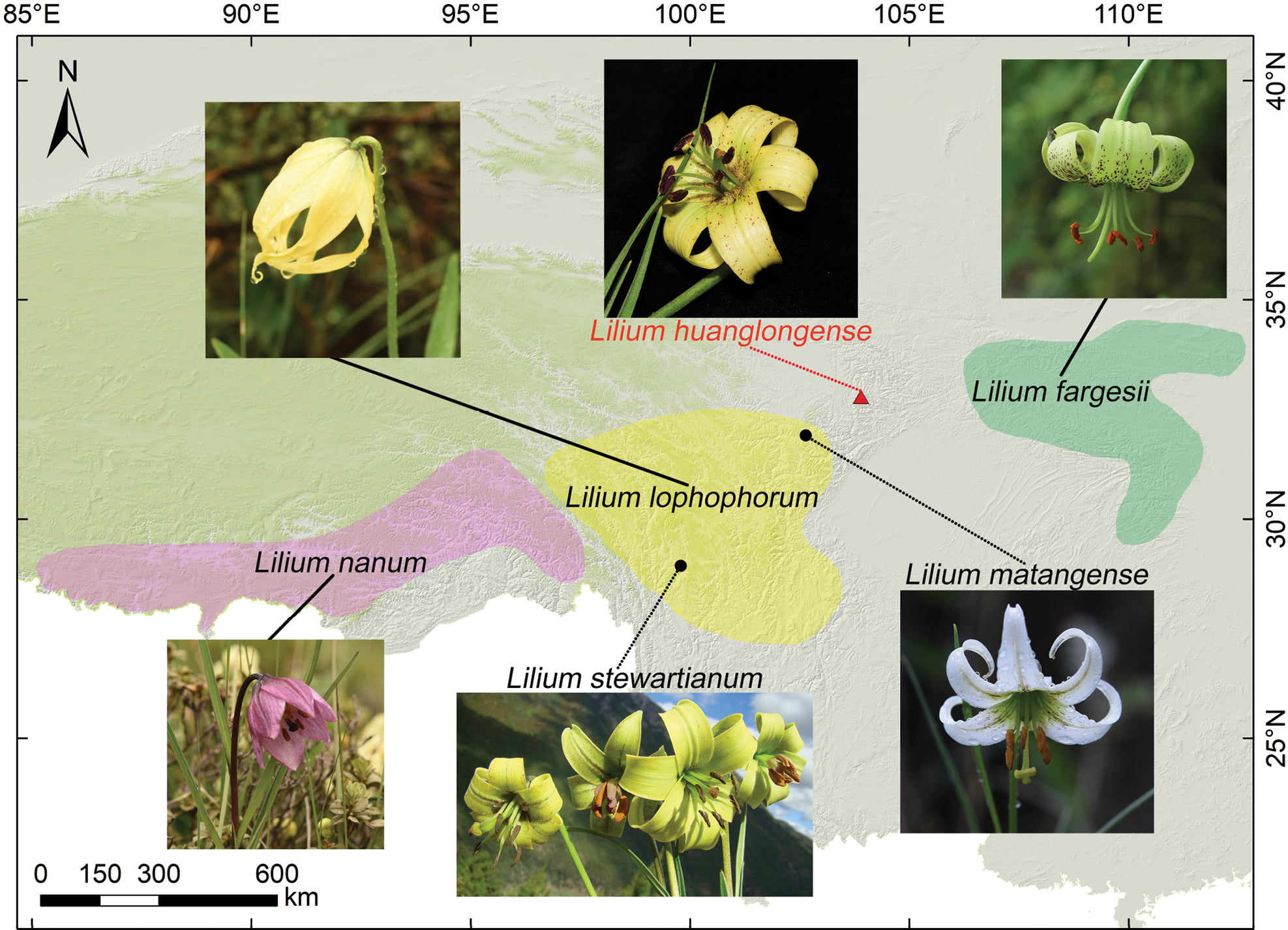

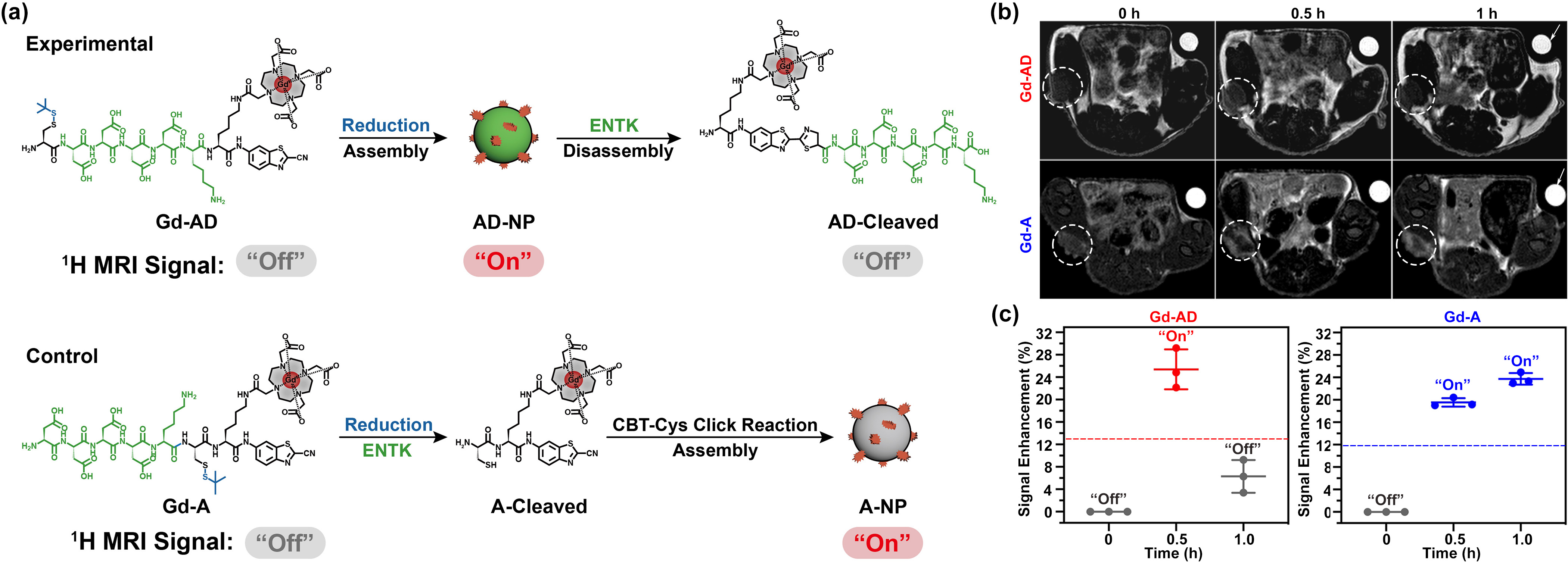

“组装—解组装”级联过程作为维持生命活动的重要基本机制(如蛋白质复合物动态调控、细胞器重构等),在生物体内发挥着关键作用。受该机制启发,研究者们开发了一系列“组装—解组装”成像探针/治疗药物用于肿瘤的高效诊断/治疗。该类探针/药物具有显著优势:既能通过局部靶向富集提高成像/治疗效果,又能通过可控降解降低系统毒性。因此,在活体水平实时监测“组装—解组装”这一级联过程具有重要意义。然而,目前的成像手段不能同时满足高穿透深度与实时性、进而在活体内动态展示这一级联过程。为此,梁高林教授课题组设计了一种激活型钆基磁共振探针Cys(StBu)-Asp-Asp-Asp-Asp-Lys-Lys(DOTA(Gd))-CBT(Gd-AD)(图a),解决了上述难题。该探针分子由三个功能模块构成:(1)分子两端的Cys(StBu)与6-氨基-2-苯并噻唑甲腈(CBT)基团,其在谷胱甘肽(GSH)触发下发生CBT-Cys点击反应生成环状二聚体并进一步组装为纳米颗粒(AD-NP);(2)Asp4-Lys五肽连接子,其作为宫颈癌生物标志物ENTK的特异性底物,可被ENTK酶切导致纳米粒子解组装;(3)Gd-DOTA复合物,其作为磁共振信号报告基团用于实时追踪上述结构转变过程。当Gd-AD被HeLa细胞摄取后,首先经GSH还原作用触发组装形成纳米颗粒,“开启”磁共振成像信号;随后经ENTK酶切作用,纳米颗粒解组装导致信号“关闭”。为验证上述“组装—解组装”这一级联过程,课题组设计了对照探针Asp-Asp-Asp-Asp-Lys-Cys(StBu)-Lys(DOTA(Gd))-CBT(Gd-A)。Gd-A经GSH还原和ENTK酶切后仅发生单一的组装过程。动物实验显示:腹腔注射探针Gd-AD后,小鼠肿瘤磁共振成像信号在0.5小时显著增强,1小时后明显减弱;而Gd-A组肿瘤信号则随时间持续增强(图b)。定量分析表明,Gd-AD组肿瘤磁共振成像信号呈现“关闭→开启→关闭”的时序变化(以半峰值为阈值),而Gd-A Gd-A 组仅表现为“关闭→开启”的单一信号增强(图c)。这一对比证实了Gd-AD在第二阶段的“开启→关闭”信号转变确实由ENTK介导的纳米颗粒解组装所驱动,而不是在细胞内发生的非特异性降解。综上,Gd-AD通过其“关闭→开启→关闭”的磁共振成像信号时序变化,实现了活体肿瘤内纳米粒子“组装—解组装”这一级联过程的直观实时监测。该项研究结果可帮助医生通过将磁共振信号的动态变化及时调整转治疗方案,实现重大疾病的精准、个性化治疗。

东南大学生物科学与医学工程学院博士生徐海东和副研究员孙先宝为该论文的共同第一作者。东南大学首席教授/数字医学工程全国重点实验室副主任梁高林为论文的通讯作者。该工作在国家重点研发计划、国家自然科学基金重点项目、江苏省前沿引领技术基础研究重大项目、东南大学博士生创新能力提升计划等项目的资助下完成。

文章链接:https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/jacs.5c06634

供稿:生物科学与医学工程学院

(责任编辑:孙艳 审核:李小男)

© 版权声明

本文由分享者转载或发布,内容仅供学习和交流,版权归原文作者所有。如有侵权,请留言联系更正或删除。

相关文章

暂无评论...