我国学者在空间转录组学技术领域取得新进展

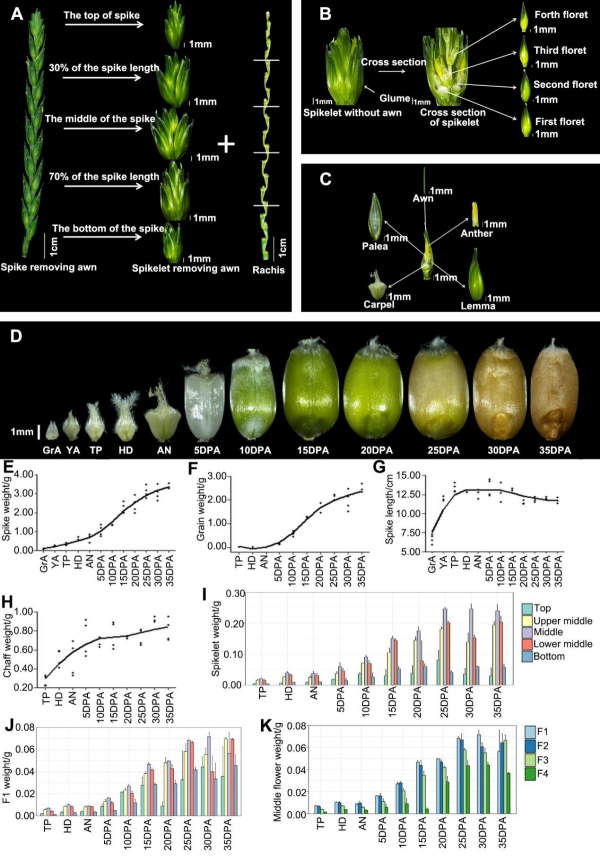

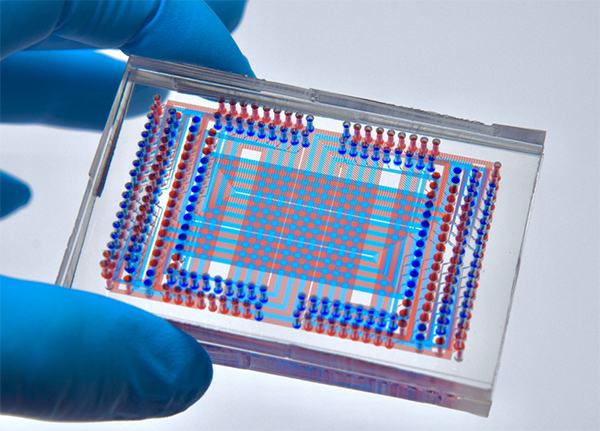

图 MAGIC-seq空间转录组拼接芯片

在国家自然科学基金项目(批准号:32025009)等资助下,中国科学院动物研究所赵方庆团队在空间转录组学技术领域取得进展,研究成果以“定制化微流控芯片设计实现低成本大视野三维时空转录组学(Custom microfluidic chip design enables cost-effective three-dimensional spatiotemporal transcriptomics with a wide field of view)”为题,于2024年9月10日在线发表在《自然·遗传学》(Nature Genetics)杂志上,论文链接:https://www.nature.com/articles/s41588-024-01906-4。

空间转录组学技术能够在组织原位检测基因表达,因而在解析组织细胞表型、空间异质性和细胞间互作等方面发挥了重要作用,是研究基因时空特异性表达规律的有力工具。然而,现有的空间转录组学技术仍然面临通量低、成本高、视野有限等诸多瓶颈,限制了其在批量组织研究和复杂生物过程分析中的应用。

研究人员通过独特的网格化微流控芯片设计,结合碳二亚胺化学方法和新型空间编码技术,开发出一种高通量、大视野的空间转录组学新技术MAGIC-seq。不同于传统测序方法普遍遵循的“单点单标记”原理,即每个捕获点需要一个独立的条形码,MAGIC-seq技术采用了网格化微流控芯片设计,并对空间编码策略进行优化,通过多次正交反应实现了“单组合多标记”的空间点阵布局,从而显著提高了检测通量,并大幅降低了芯片制备成本。此外,MAGIC-seq首次提出了“拼接芯片”的概念,通过调整微流控芯片的网格间距,并运用多轮编码技术,将多个捕获网格有效地拼接在一起,从而在保持高分辨率的同时显著扩展了测量视野。该项新技术的开发为大规模三维组织研究和复杂转录过程的深入分析提供了技术保障。

© 版权声明

本文由分享者转载或发布,内容仅供学习和交流,版权归原文作者所有。如有侵权,请留言联系更正或删除。

相关文章

暂无评论...