我国科研人员发现水稻耐高温基因,助力稳产提质

文章导读

全球变暖正让水稻“中暑”减产?华中农业大学李一博团队历经十余年,首次破解水稻耐高温密码——基因QT12,如同内置“天然空调”,在极端高温下仍能稳产提质。这项登顶《细胞》的研究,揭示了QT12通过“双生锁”机制精准调控耐热性的全新原理,并在长江流域实测中实现产量飙升92.5%。它不仅打破高温下“产量与品质不可兼得”的困局,更为“绿色营养超级稻”育种注入强心剂,为全球粮食安全带来革命性希望。

— 内容由好学术AI分析文章内容生成,仅供参考。

近日,华中农业大学李一博教授科研团队首次揭示了水稻对抗高温的奥秘武器——基因QT12,该基因如同作物内置天然“空调系统”,调节水稻耐高温机制。这一研究不仅填补了作物籽粒品质高温耐受性领域的科学空白,还为解决全球粮食安全与农业可持续发展问题提供了重要理论依据和技术支持。相关研究成果4月30日发表于《细胞》。

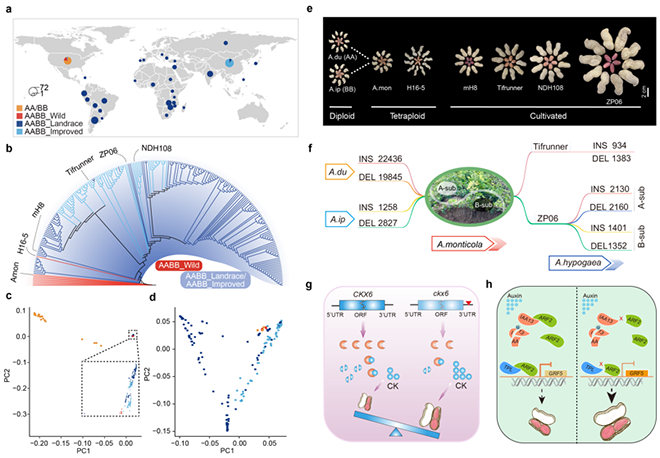

近20年来,全球气候变化导致极端高温天气频发,严重威胁全球农业生产,对粮食作物产量和品质的影响尤为突出。多国农业模型分析及统计数据表明,全球平均气温每升高1℃,将直接导致水稻产量减少6.6%~25%,同时伴随稻米品质的严重劣化,给世界粮食安全带来严峻挑战。为此,李一博团队历时10余年,通过大规模田间自然高温抗性种质筛选,利用自主研发的RapMap方法,成功克隆出首个调控品质耐高温的主效QTL基因QT12,突破传统研究方法局限,解决了耐高温性状鉴定与基因应用难题。研究发现,QT12的作用机制十分精妙。胚乳中的NF – YA8、NF – YB9与NF – YC10形成复合体,与QT12启动子的G/A变异结合,形成天然“双生锁”基因开关系统。QT12启动子的G/A变异是“初级开关”,决定基因激活与否;高温则作为“次级开关”,解除NF – YB9和NF – YC10对NF – YA8激活QT12的抑制。当“双生锁”同时打开,QT12被激活,调节储藏蛋白与淀粉合成,使水稻产生高温敏感性;反之,“双生锁”锁住时,水稻维持储藏物质稳态,实现高温抗性。通过2024年长江流域极端高温下的大规模田间试验,低表达QT12基因在高温环境下展现出很强的耐热性。与野生型相比,QT12基因株系在武汉、杭州和长沙的小区产量分别提升了92.5%、64.1%和54.7%。此外,将QT12基因导入到杂交稻品种“华占”,显著提高了其结实率、单株产量和稻米品质,导致小区产量分别增加了49.1%、77.9%和31.2%,进一步验证了其在高温环境下的育种实力。该研究的成功应用,打破了作物在“逆境—生长与产量—品质”之间的权衡瓶颈,为多位院士专家提倡的“绿色营养超级稻”(高产且稳产、绿色农业性状、全谷物)育种提供强有力的技术支撑,有效保障国家粮食安全和世界粮食安全。

© 版权声明

本文由分享者转载或发布,内容仅供学习和交流,版权归原文作者所有。如有侵权,请留言联系更正或删除。

相关文章

暂无评论...