基于纳米孔技术的生物标志物检测研究取得进展

在疾病发生发展进程中,病理器官和细胞会向循环系统释放特定的生物标志物。这些标志物能够动态反映疾病的发生发展和免疫应答等生理过程,为临床诊断和干预提供关键信息。因此,一种高灵敏度、高通量的生物标志物检测手段对于疾病的早期筛查、治疗监控和预后都至关重要。早在上世纪中叶,血清癌症标志物检测就已作为辅助诊断手段应用于临床诊疗。其中,酶联免疫吸附试验(ELISA)是应用最广泛的方法。然而,传统ELISA的信号输出依赖于比色法,导致其灵敏度和多重检测通量难以满足早期癌症检测的要求。尽管近年来的技术发展在一定程度上改善了传统ELISA的检测效果,但仍难以满足疾病早期诊断的需求。

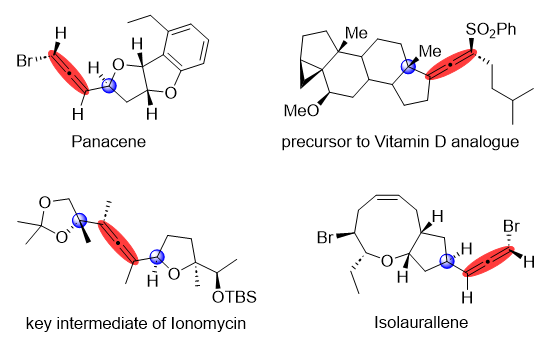

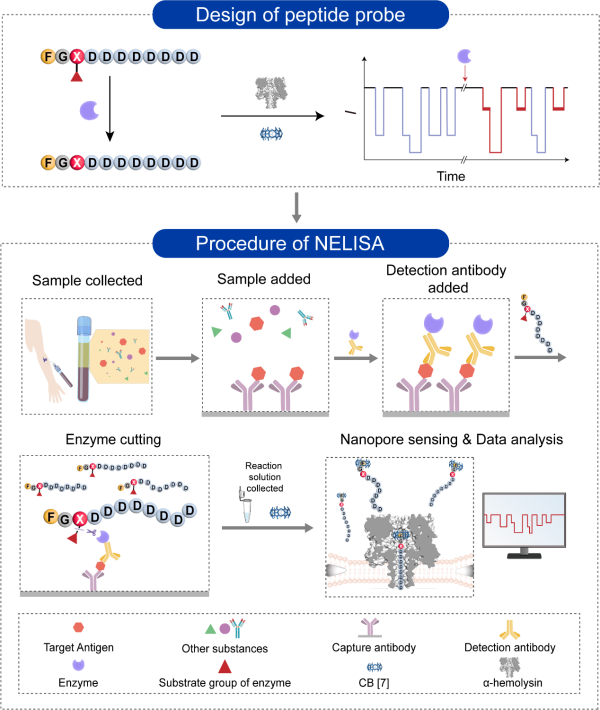

中国科学院化学研究所吴海臣课题组开展了基于纳米孔技术的生物标志物检测研究,取得了系列研究进展。近日,研究团队和合作者在纳米孔生物标志物检测技术方面取得重要进展。研究构建了ELISA中常用的几种酶的特异性响应多肽探针FGXD8⊂CB[7],用其代替传统的显色底物用于ELISA的酶促反应。在反应结束后,使用α-溶血素纳米孔对酶促反应产物进行检测,建立探针信号频率与待测物浓度的关系,从而实现生物标志物的定量检测。这类多肽探针在夹心法ELISA和竞争法ELISA的应用中均表现出优异的检测灵敏度,检出限最低可达阿摩尔(aM)级。此探针信号特征性强,无相互串扰,能够实现6种生物标志物的同时定量分析。在临床血液样本检测中,与临床通用检测方法化学发光免疫分析的结果吻合度超过90%,且检出限低3-4个数量级。

该项研究为纳米孔技术在生物标志物检测领域的应用提供了新的思路,通过进一步的优化,有望推广到其他生物标志物的检测应用中,为临床诊疗提供新的技术手段。

相关研究成果发表在《自然-纳米技术》(Nature Nanotechnology)上。研究工作得到国家自然科学基金委、中国科学院的支持。

探针设计与基于纳米孔技术的酶联免疫分析方法原理

© 版权声明

本文由分享者转载或发布,内容仅供学习和交流,版权归原文作者所有。如有侵权,请留言联系更正或删除。

相关文章

暂无评论...