近年来,全球干旱和热浪导致森林死亡事件频发,对森林生态系统服务构成严峻挑战。阐明森林死亡的观测事实和恢复机制对准确理解森林生态系统演变至关重要。北京大学碳中和研究院朴世龙院士团队对此开展了多年系统研究。其前期工作基于多源遥感数据和亚米级高分辨率影像,系统揭示了全球变绿趋势和森林死亡频发并存的时空特征和驱动机制,指出尺度效应是理解这一表面矛盾现象的关键切入点(Nature Ecology & Evolution, 2024, doi: 10.1038/s41559-024-02372-1)。然而,关于森林死亡后主要生态功能的恢复路径,以及气候变化如何影响其恢复过程等重要科学问题,当前仍缺乏系统认识。

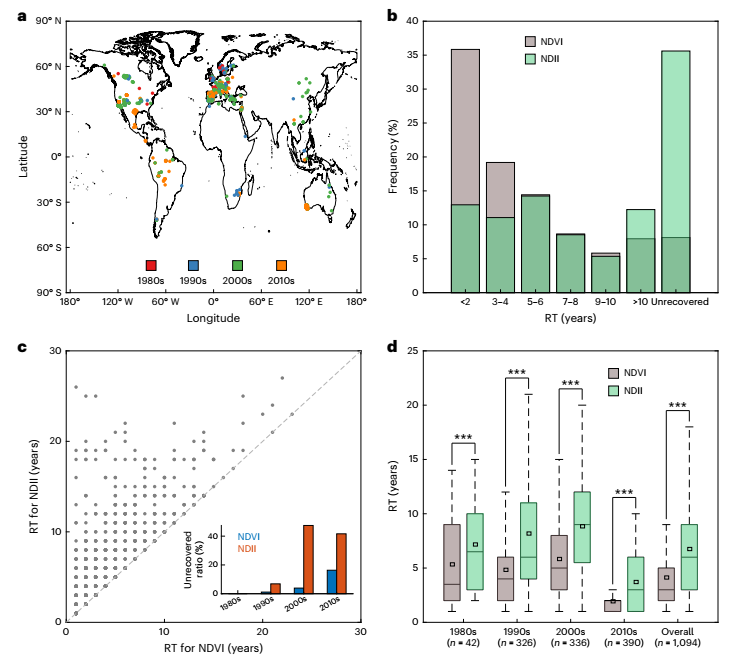

近日,朴世龙院士与合作者基于全球1600个采样点记录的1699起森林死亡事件,利用遥感大数据云计算平台Google Earth Engine,系统分析了15万余幅Landsat影像,揭示了过去40年间森林死亡后植被绿度和冠层含水量恢复速率的变化及其机制。研究发现,自1990年代以来,全球范围内森林死亡恢复所需时间显著延长,恢复速率减缓。可解释性机器学习分析进一步表明,气温升高和降水减少是导致恢复速率减缓的主要原因。虽然森林死亡的严重程度也会影响其恢复过程,但其整体变化不显著,难以解释恢复速率的下降趋势。相比于森林绿度,冠层含水量恢复明显滞后,表明仅根据植被绿度变化会高估森林恢复速率,从而低估森林死亡事件对生态功能的长期负面影响。

森林死亡后冠层绿度(NDVI)和含水量(NDII)的恢复时间对比

该研究指出气候变暖和水资源短缺对森林生态系统的威胁日益严峻,强调亟需采取科学的森林管理和恢复措施,以缓解气候变化对生态系统功能的负面影响。成果以“Satellite-based evidence of recent decline in global forest recovery rate from tree mortality events”为题,发表于《自然-植物》(Nature Plants)期刊(doi: 10.1038/s41477-025-01948-4)。北京大学城市与环境学院已出站博士后燕玉超(现为中山大学地理科学与规划学院副教授)和北京大学碳中和研究院双聘教师、城市规划与设计学院助理教授洪松柏为论文共同第一作者,朴世龙与美国科罗拉多州立大学陈安平研究员为论文共同通讯作者。

© 版权声明

本文由分享者转载或发布,内容仅供学习和交流,版权归原文作者所有。如有侵权,请留言联系更正或删除。

相关文章

暂无评论...