研究提出新的人工固碳途径

文章导读

你是否想过,二氧化碳能被高效转化为有机物,而过程竟无需光照?中国科学院天津工业生物所团队揭秘全新人工固碳途径LATCH——仅用10步已知酶反应,将碳酸氢根直接变为乙酰辅酶A,能量只需ATP和NADPH。它绕开自然光合瓶颈,融合改良丝氨酸循环与人工羧化模块,实现自催化、无热力学障碍的负碳转化。这项颠覆性设计,或将为合成生物、碳中和及细胞工厂带来全新可能。

— 内容由好学术AI分析文章内容生成,仅供参考。

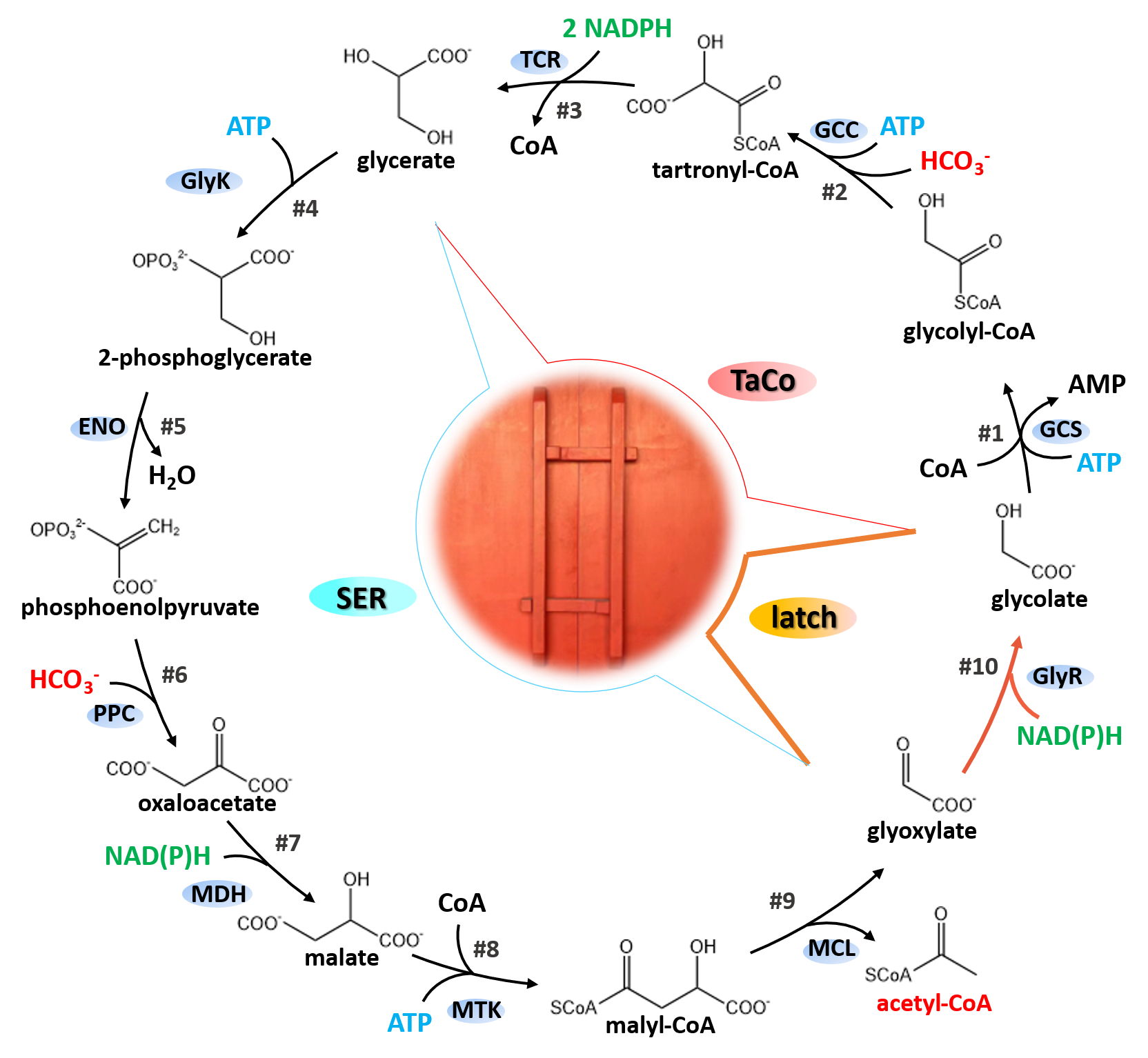

中国科学院天津工业生物技术研究所研究团队提出一种全新的人工固碳途径——LATCH。LATCH包含10个完全已知的酶促步骤,每次循环可将两分子HCO₃⁻转化为一分子乙酰辅酶A,所需能量形式仅为三磷酸腺苷和还原型辅酶Ⅱ。动力学和热力学建模分析显示,其为线性自催化循环结构,无动力学陷阱或热力学障碍,具有高度可行性和持续开发价值,可为光合微生物、植物及工程化细胞工厂等体系的效率提升提供思路。

在亲本模块选择上,科研团队参考了围绕丝氨酸循环研究,设计了改良版本的丝氨酸循环,简化了途径结构,绕开羟基丙酮酸参与的低效环节,实现了途径在异源宿主大肠杆菌中的功能发挥。同时,该团队还将丝氨酸循环中氨基酸脱氨和转氨步骤替换为脱羧过程,形成摆脱甲酸依赖的MCG循环,其可将卡尔文循环和糖酵解等过程产生的甘油酸3-磷酸进一步以负碳模式转化为乙酰辅酶A。研究还参考了关于回收Rubisco副产物乙醇酸-2磷酸开发的系列光呼吸旁路观点,其中TaCo模块因包含人工羧化反应,理论最大得率达150%。本研究发现通过引入乙醛酸还原酶这一关键步骤,来发挥“分子门闩”作用,可实现天然丝氨酸循环与人工羧化模块TaCo的重组,并产生功能质变——由依赖有机底物的两类亲本模块,转化为完全的固碳循环。

基于模块整合形成的LATCH循环,从动力学分析表明,该途径为线性自催化循环,理论上可避免动力学陷阱的同时,免去对复杂调控关系的建立需求。同时,途径中有8个步骤均可得到三磷酸腺苷、还原力或高能底物的热力学助力,其余两个裂解酶催化过程同样不构成热力学瓶颈。上述计量学、动力学和热力学层面的内在优势,为LATCH的持续开发与应用拓展奠定了基础。

相关研究成果发表在《绿碳》(Green Carbon)上。研究工作得到国家自然科学基金青年项目、中国科学院战略性先导科技专项等的支持。

新型人工固碳途径LATCH循环

© 版权声明

本文由分享者转载或发布,内容仅供学习和交流,版权归原文作者所有。如有侵权,请留言联系更正或删除。

这个能量转化效率怎么样?有没有数据支持

中科院又出黑科技了,我国科研实力杠杠的

看到酶促步骤就头大,但还是要说科学家牛逼

和传统固碳方法相比效率提升多少?

为啥要绕开羟基丙酮酸环节?有懂哥解释下吗

LATCH循环设计很巧妙,期待实际应用效果

这个研究太酷了!人工固碳新突破👍