文章导读

为什么你的手机电池越用越不耐用?高电压锂电池的致命瓶颈被上海交大团队破解!邓涛副教授课题组在《Chem》发表颠覆性突破:通过首创"分子取向调控"策略,让电解液中的碳酸乙烯酯(EC)分子从"易分解的平行态"转向"高稳定的垂直态"。只需添加1%新型添加剂PFBS,电池在4.55V超高电压下循环寿命暴增三倍——扣电循环520次,软包电池循环640次仍保持80%容量!这项研究不仅解决了电解液氧化分解的核心难题,更用分子级别的精准操控,为全球锂电池行业开辟了全新范式。从此,高能量密度电池的寿命困局将被彻底改写游戏规则!

— 内容由好学术AI分析文章内容生成,仅供参考。

近日,上海交通大学中英国际低碳学院、绿色造纸与资源回收国家重点实验室邓涛副教授团队,在高电压锂电池电解液设计方面取得重要突破。该研究成果以“Tuning interfacial solvent orientation for high-voltage Lithium-ion batteries”为题,发表于国际顶级期刊Chem(Cell Press化学类子刊)。论文第一作者为低碳学院一年级博士生周涛,邓涛副教授与浙江大学范修林研究员为论文共同通讯作者,上海交通大学为论文第一完成单位。

研究背景

锂离子电池作为新能源领域的核心储能器件,其能量密度提升是推动消费电子、电动汽车等产业升级的关键。钴酸锂(LCO)因高体积能量密度、优异循环稳定性,长期占据消费电子电池正极材料主流市场。然而,要进一步提升电池能量密度,需将LCO的充电截止电压提高至4.55 V以上,此时电解液中的溶剂碳酸乙烯酯(EC)发生氧化分解,不仅产生氢氟酸(HF)腐蚀正极、加速过渡金属溶出,还会形成富含有机物的正极电解质界面层(CEI),导致界面阻抗升高、容量快速衰减,成为制约高电压锂离子电池发展的核心瓶颈。

传统解决方案依赖电解质添加剂在正极表面形成钝化层,但存在两大局限:一是牺牲型添加剂难以在长循环中维持稳定的保护作用;二是忽视了双电层内溶剂与添加剂的相互作用,难以从根源抑制溶剂分解。因此,开发能精准调控界面反应、从分子层面阻断溶剂氧化路径的新策略,成为高电压锂离子电池研究的迫切需求。

本工作创新性地提出“添加剂介导的溶剂取向调控”策略,实现高电压下正极电解液界面的稳定调控。作者首先通过密度泛函理论(DFT)揭示了不同取向的EC分子在脱锂LCO表面的氧化脱氢行为,明确“垂直朝向”EC分子的高抗氧化特性;随后设计了新型添加剂三氟甲磺酸五氟苯酚酯(PFBS),其可通过与EC分子的相互作用,定向调控EC分子的取向:从易分解的“平行态”转向更稳定的“垂直态”。原位电化学红外(in-situ FT-IR)和X射线光电子能谱测试(XPS)表明,PFBS能有效抑制EC的氧化脱氢,促进形成薄而均匀的无机CEI层。在4.55 V截止电压下,添加1% PFBS的Gr||LCO扣式电池和1.5 Ah的软包电池分别在循环超过520次和640次后保持80%的容量,且高温(45 °C)性能显著优于基准电解液。本研究不仅为高电压LCO电池提供切实可行的技术方案,更建立了从分子取向调控到界面稳定的电解质设计新范式。

结果与讨论

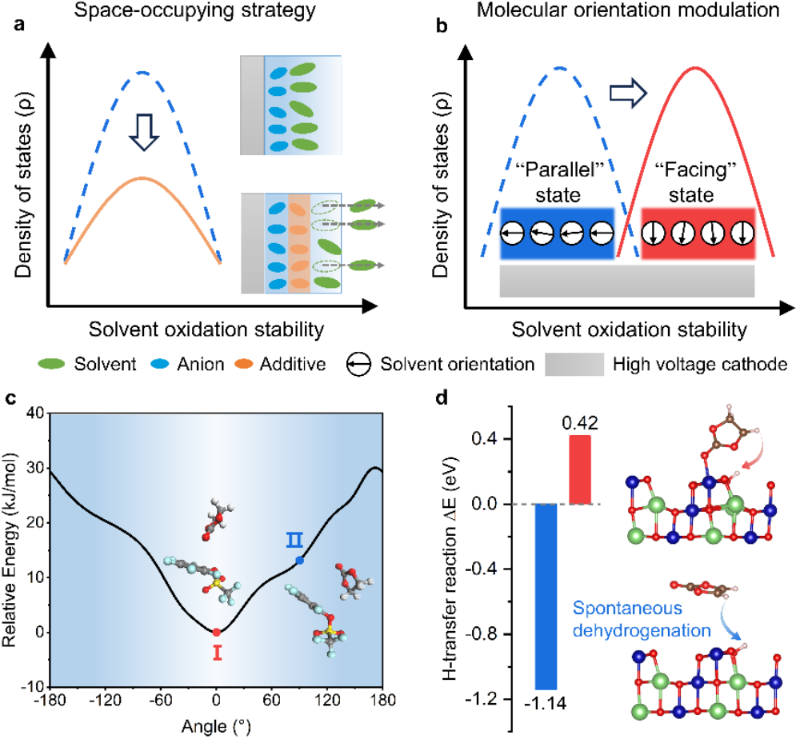

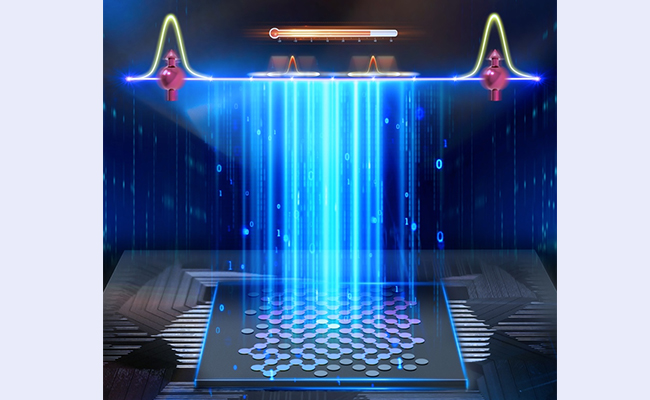

图1 电解液添加剂的设计策略

1. 添加剂介导的溶剂取向调控机制

团队通过密度泛函理论(DFT)计算首次揭示:EC分子在LCO表面的氧化稳定性具有显著的“取向依赖性”:当EC分子的羰基基团与LCO表面平行时,会自发发生脱氢反应(反应能ΔE=-1.14 eV);而当羰基基团朝向LCO表面时,脱氢反应能提升至0.42 eV,表明其氧化稳定性大幅提升。基于此,设计了新型添加剂PFBS,其发挥两个方面的作用:一是PFBS通过其磺酸酯基团优先吸附在正极表面;二是PFBS通过与EC分子的“苯基-羰基相互作用”,将EC分子的取向从“平行态”调整为更稳定的“垂直态”,有效地抑制了高电压下EC分子的氧化分解。

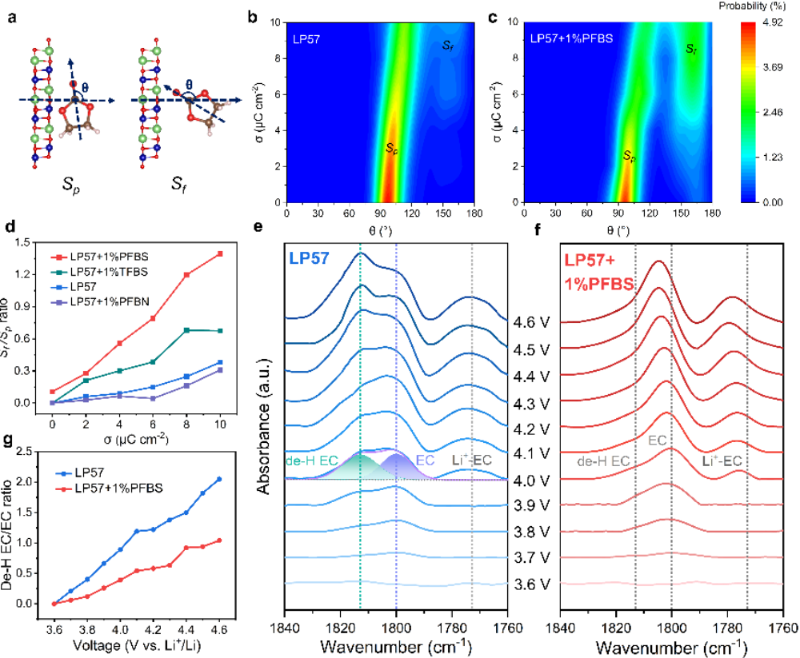

图2 基于MD模拟的溶剂取向分布和原位红外脱氢产物分析

2. 分子动力学模拟与原位红外光谱验证

为验证PFBS对EC取向的调控效果,通过分子动力学(MD)模拟统计了EC分子的取向分布。首先定义不同取向的EC的两种状态:“平行态(Sp)”与“垂直态(Sf)”,MD结果表明在含有添加剂PFBS的电解液体系中,Sf状态的EC分子占比显著增加,证实了PFBS对EC分子取向的调控作用。原位FT-IR测试进一步验证:基准电解液体系在4.1 V以上时,C=O伸缩峰显著蓝移,出现脱氢产物信号;而PFBS体系中该峰几乎不移动,表明EC分解反应被有效抑制。

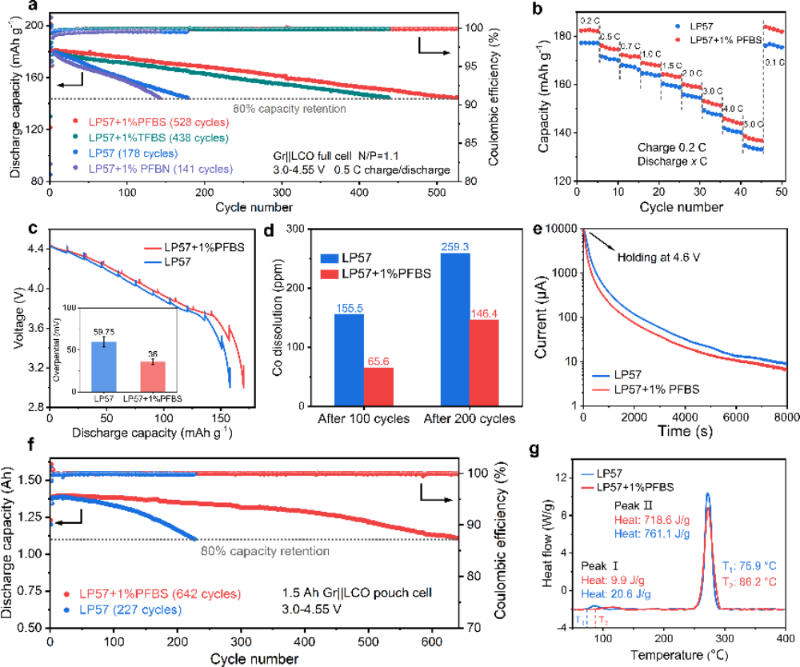

图3 Gr||LCO全电池的电化学性能

3. 高电压下循环与倍率性能显著提升

在4.55 V截止电压下,添加了仅1%PFBS的电解液,在Gr||LCO扣式全电池中表现出520次的循环寿命,远超基准电解液的178次。此外,在更接近实际应用的1.5 Ah软包电池中,其循环寿命更是达到了640次,是基准电解液(227次)的近三倍。即便在45°C高温的严苛条件下,PFBS仍能将软包电池的寿命从54次大幅提升至143次,展现了其卓越的热稳定性和实用化前景。

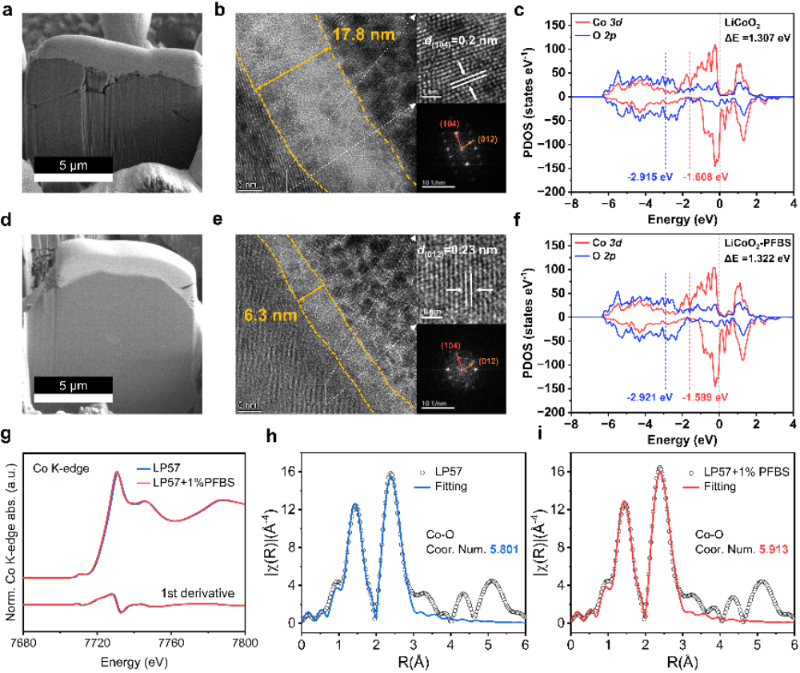

图4 表面形貌和正极材料体相分析

4. 界面膜结构与正极体相稳定性分析

为深入揭示PFBS提升高压稳定性的内在机理,研究团队对循环后的正极进行了多尺度表征。扫描电镜(SEM)结果显示,基准电解液体系中LCO颗粒内部出现明显微裂纹,而在PFBS体系中,颗粒结构完整、裂纹显著减少。高分辨透射电镜(HRTEM)进一步揭示:PFBS体系形成的界面膜(CEI)厚度仅约6.3 nm,远低于基准电解液的17.8 nm,且膜层致密、连续,能起到更好的保护作用。同步辐射X射线吸收精细结构(XANES)分析显示,PFBS体系中LCO的Co-O配位数更高,说明正极材料的晶格结构在多次循环之后仍保持完整。

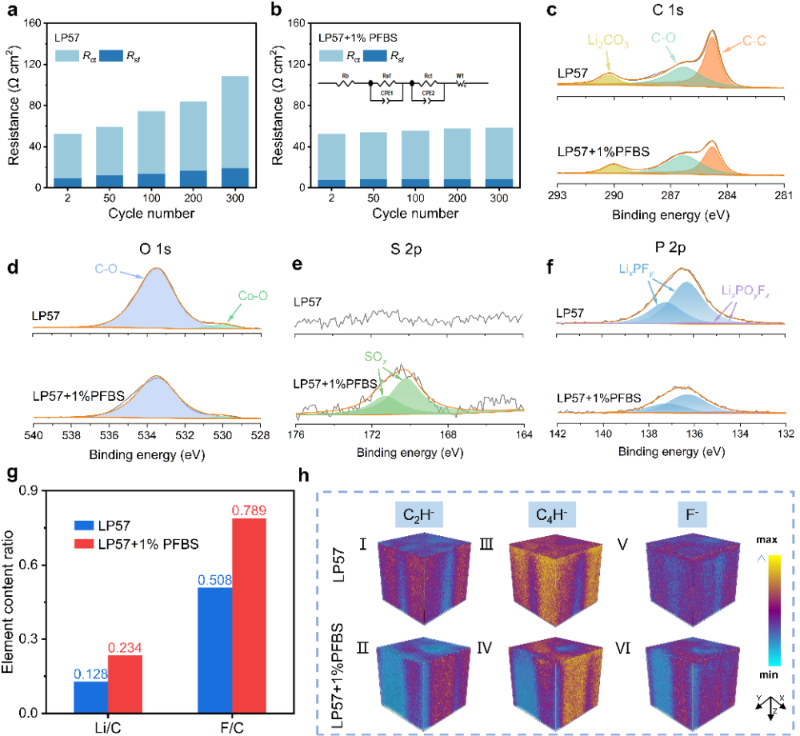

图5 正极电解质界面膜成分分析

5. 界面化学组成与电化学阻抗分析

XPS分析显示,PFBS体系形成的界面膜富含无机成分(LiF、SOx等),而有机分解物(Li2CO3、C-O等)显著减少。TOF-SIMS成像结果进一步表明,PFBS体系中无机片段信号增强,而C2H–、C4H–等有机碎片减少,证实其形成了更稳定的无机CEI层。电化学阻抗谱(EIS)测试中,PFBS体系在长循环后界面电阻几乎不增加,而基准电解液体系中界面阻抗和电荷转移阻抗均显著升高,反映了PFBS体系优异的界面稳定性与离子传输性能。

总结

本研究通过提出“添加剂介导的溶剂取向调控”策略,实现了对电极/电解液界面处溶剂分子取向的精准操控。团队从理论计算出发,揭示了溶剂分子取向与其氧化稳定性之间的构效关系,进而设计出能够定制分子取向的添加剂PFBS,并通过实验证实了该策略在抑制溶剂分解、稳定正极界面和提升电化学性能方面的卓越成效。该研究打破了传统添加剂设计的固有思路,首次将设计焦点从宏观界面钝化转向微观分子取向调控,为高电压电池电解质研发提供了全新范式。

作者介绍

第一作者:周涛,上海交通大学中英国际低碳学院2025级博士研究生。研究方向:电解液添加剂,卤化物基全固态电池。

通讯作者:邓涛,上海交通大学中英国际低碳学院学院副教授、博士生导师。主要从事二次电池储能材料及器件设计等研究,包括1) 新型固态电池;2) 锂(钠)离子/金属电池;3) 新型电解液/功能添加剂设计等,主要研究能源材料的电化学性质、失效机理以及相关界面形成机制与稳定性。近5年在Nature, Nature Nanotechnology, Nature Chemistry, Nature Energy等国际知名期刊上发表论文超过70篇,累积超过30篇入选ESI高被引或热点论文(Highly Cited Papers, Top 1/0.1%),连续入选科睿唯安全球高被引科学家以及斯坦福大学&Elsevier全球前2%顶尖科学家年度榜单。论文五年内总引用14000余次,H指数为45。

论文链接:https://www.cell.com/chem/fulltext/S2451-9294(25)00410-3

作者: 上海交通大学中英国际低碳学院 供稿单位: 上海交通大学中英国际低碳学院

© 版权声明

本文由分享者转载或发布,内容仅供学习和交流,版权归原文作者所有。如有侵权,请留言联系更正或删除。

看不懂但觉得很厉害的样子🤔

坐等产业化,电动车续航能再上一个台阶

好奇这个添加剂能不能用在钠离子电池上

520次循环寿命提升很可观啊

终于有人注意到溶剂取向这个问题了

这个研究思路太巧妙了!从分子层面解决问题👍