电子科技大学基础院王斌教授团队在JACS上发表最新研究成果

文章导读

如何从上万种候选材料中快速筛选出电池的“黄金催化剂”?电子科大王斌教授团队提出颠覆性方案:利用迭代式机器学习,将传统耗时数年的筛选周期缩短至数天。他们从15012种过渡金属化合物中精准锁定三种高性能催化剂,其中一种在Li-CO2电池中实现了仅0.55V的超低过电位。这项发表在JACS上的研究,不仅为新型电池催化剂设计开辟了全新路径,更揭示了机器学习如何彻底改变材料研发的未来。

— 内容由好学术AI分析文章内容生成,仅供参考。

近日,电子科技大学基础与前沿研究院王斌教授、刘芯言特聘研究员和光电科学与工程学院程建丽教授提出一种基于机器学习辅助的过渡金属化合物(TMCs)筛选方法,用于快速发现适用于Li-CO2与Li-Air电池的高效催化剂。相关论文以“Iterative Machine Learning-Guided Discovery of Transition Metal Compounds as Catalysts for Li-CO2 and Li-Air Batteries”为题,发表在Journal of the American Chemical Society上。基础与前沿研究院2023级博士研究生丁玎为论文第一作者,基础与前沿研究院为论文第一单位。

过渡金属化合物(TMCs)因其丰富的化学组成与可调的电子结构,作为Li-CO2和Li-Air电池的正极催化剂,受到广泛关注。然而,过渡金属候选材料数量庞大,传统的“试错法”材料设计方法不仅耗时漫长,而且研发周期复杂。

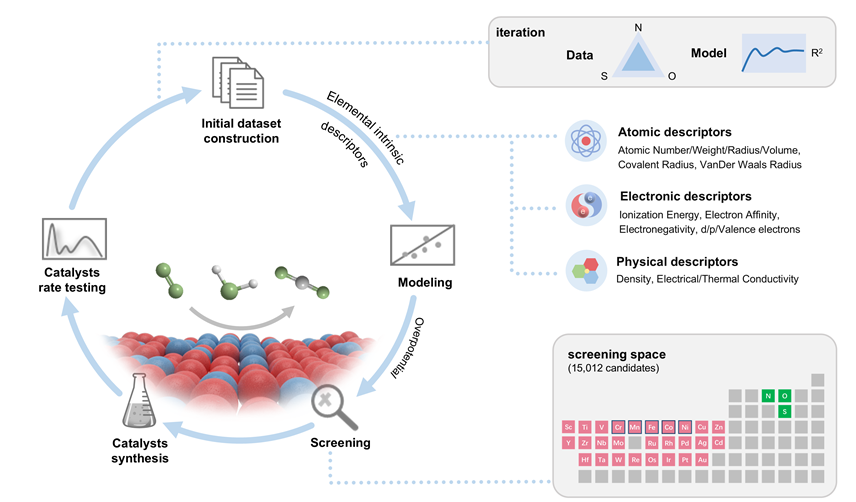

针对这一挑战,研究团队提出了一种迭代式机器学习工作流程,以加速高性能Li-CO2电池正极催化剂的发现,并通过实验验证了其有效性。该方法在机器学习模型的指导下,通过不断补充训练数据集实现模型的自我优化,能够直接预测催化剂的关键性能指标——过电位。

在该体系中,研究人员从15,012种过渡金属化合物中高效筛选出三种具有代表性的TMC催化剂并成功合成。实验验证结果表明,预测模型的平均绝对误差仅为0.106 V,显示出优异的预测精度。其中,Co0.1Mo0.9N表现出最优的催化性能,被进一步用于Li-CO2电池和Li-Air电池的机理分析与电化学性能测试。在50 mA g⁻¹电流密度下,Co0.1Mo0.9N在Li-CO2和Li-Air电池中分别实现了仅0.55 V和0.65 V的低过电位。机理分析表明,Co掺杂有效调控了MoN的电子结构,促进了电子转移,从而显著提升了催化活性。

该研究为利用机器学习加速新型电池催化剂的筛选与设计提供了新的技术路径,也为构建更加高效、可持续的电化学能源体系奠定了基础。

论文链接:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.5c15395?ref=pdf

© 版权声明

本文由分享者转载或发布,内容仅供学习和交流,版权归原文作者所有。如有侵权,请留言联系更正或删除。

这种迭代式机器学习工作流程会不会对计算资源要求很高?

成电的科研实力越来越强了,为母校骄傲!👍

过电位0.55V这个数据很亮眼啊

希望这种方法能推广到其他材料筛选领域🤔

这个机器学习辅助筛选的方法太实用了,能大大缩短研发周期!