研究揭示己酸合成中石墨烯的双重角色

文章导读

石墨烯究竟是助推器还是抑制剂?中科院最新研究颠覆传统认知,揭示了它在微生物发酵中的“双面人生”。低浓度下,它如同生物导电支架,让己酸产量飙升42.8%;高浓度时,却反戈一击,破坏生产平衡。这项发现为突破有机废水资源化利用瓶颈提供了关键的科学依据和全新思路。

— 内容由好学术AI分析文章内容生成,仅供参考。

有机废水的生物处理是实现污染物去除和资源回收的可持续途径。将废水中的有机物通过厌氧发酵转化为中链脂肪酸(MCFAs),尤其是高价值的己酸(C6),是一条极具前景的资源化路径。然而,当前工业规模的MCFAs发酵仍面临生产效率低、电子传递效率不足和碳源利用不充分等瓶颈,限制了其经济可行性和大规模应用。

基于此,中国科学院成都生物研究所研究团队以乳酸为底物,采用多尺度分析方法,系统研究了石墨烯纳米片对厌氧微生物链延长过程的影响,旨在揭示石墨烯在生物发酵系统中的浓度依赖性效应及其调控微生物代谢的分子机制。

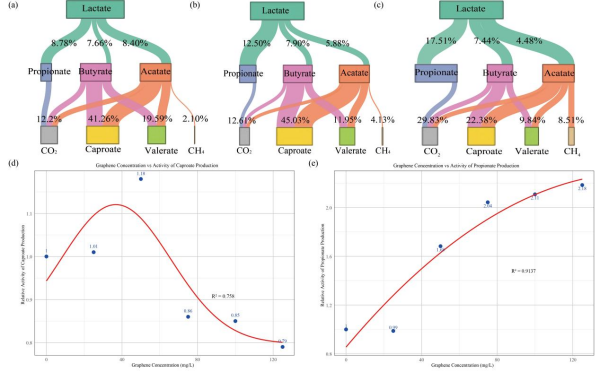

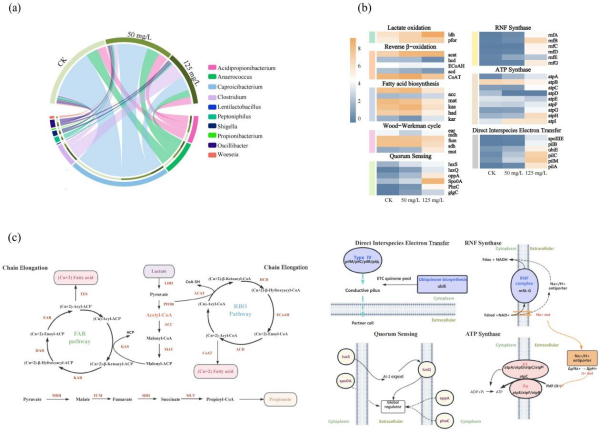

研究结果表明,石墨烯纳米材料对微生物代谢表现出显著的浓度依赖性双重调控效应。在环境兼容的低浓度(50mg/L)下,石墨烯通过有利的纳米—生物界面相互作用,使微生物生物量显著增加了4.5倍,并将己酸的日产量提升了42.8%。机制研究发现,在最佳浓度下,石墨烯既能作为“生物导电支架”促进生物膜的形成,又能充当“电子梭”,增强微生物间的电子传递效率,并通过改善微生物代谢提升细胞内ATP水平。高浓度(125mg/L)的石墨烯则会破坏微生物群落平衡,干扰生物膜的形成,并将碳流重新导向价值较低的代谢物(如丙酸和甲烷),对己酸合成产生抑制作用。转录组学分析进一步揭示,石墨烯通过上调脂肪酸合成、直接种间电子传递(DIET)、群体感应和能量代谢等相关基因,实现了对微生物代谢的重编程。

上述研究结果挑战了学界对石墨烯材料以抗菌性为主的传统认知,揭示了其在生物相容浓度下作为“代谢调节剂”的巨大潜力。本研究深化了对纳米—生物界面相互作用及其在可持续水处理技术中应用的理解,为开发石墨烯增强的微生物发酵系统、通过精准调控纳米—生物相互作用来优化己酸生产提供了重要的科学依据和理论基础。

相关研究成果以Concentration-dependent enhancement of caproate production from lactate by graphene nanosheets in chain elongation systems为题,发表在《化学工程杂志》(Chemical Engineering Journal)上。研究工作得到国家自然科学基金、四川省科技厅、中国科学院青年创新促进会和中国科学院“西部之光”人才培养计划等的支持。

石墨烯调控乳酸代谢流向及对羧酸产物的影响

石墨烯诱导的微生物群落演变及关键代谢通路转录组调控机制

© 版权声明

本文由分享者转载或发布,内容仅供学习和交流,版权归原文作者所有。如有侵权,请留言联系更正或删除。

相关文章

暂无评论...