文章导读

你是否想过,一杯源自中国民间的莓茶,竟能成为攻克“肺部绝症”的关键?肺纤维化中位生存期仅3至5年,现有药物疗效有限,而一项由中国工程院旗舰期刊《Engineering》发表的突破性研究,正用AI掀起一场药物革命。中央民族大学王昊团队联合游雪甫、杨信怡团队,通过迁移学习模型从4533种天然产物中精准锁定二氢杨梅素,首次揭示其通过直接靶向TGF-β/ALK5受体、双向抑制纤维化信号通路的机制,疗效媲美临床药物。这不仅是AI赋能中药现代化的里程碑,更可能为千万患者打开全新治疗之门。

— 内容由好学术AI分析文章内容生成,仅供参考。

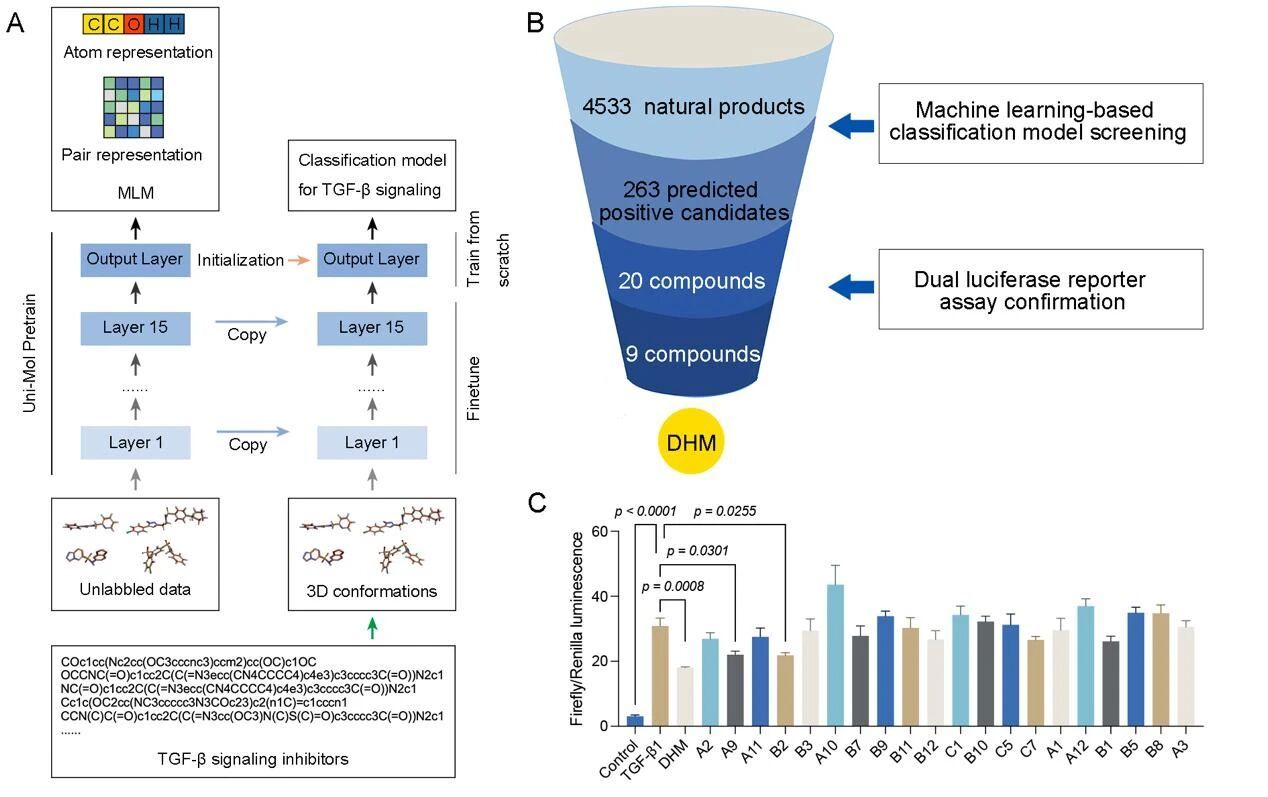

10月28日,中国工程院主办的中国科技期刊卓越行动计划领军期刊《Engineering》在线发表了中央民族大学药学院王昊教授团队与中国医学科学院医药生物技术研究所游雪甫、杨信怡研究员合作的最新研究成果。中央民族大学2022级博士研究生任一鑫(共同第一作者),基于迁移学习技术,自主构建了高效的TGF-β信号通路抑制剂筛选模型,实现从4533种天然产物到9个高活性化合物的精准筛选。该研究首次揭示了天然黄酮化合物二氢杨梅素通过抑制TGF-β/ALK5信号级联发挥作用的机制,为肺纤维化这一临床难治性疾病的治疗开辟了新型路径。

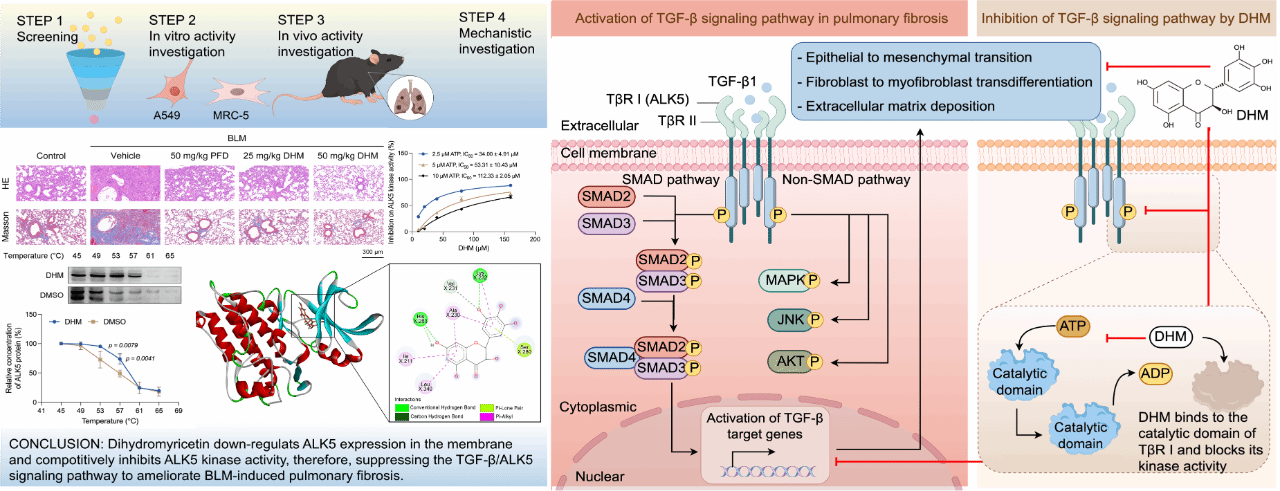

图 基于迁移学习的纤维化筛选模型锁定二氢杨梅素能有效抑制肺纤维化

肺纤维化以肺组织进行性瘢痕化为主要特征,患者肺功能呈不可逆性下降,中位生存期仅3至5年。当前临床药物治疗手段有限,亟需新的作用机制与候选药物以突破治疗瓶颈。

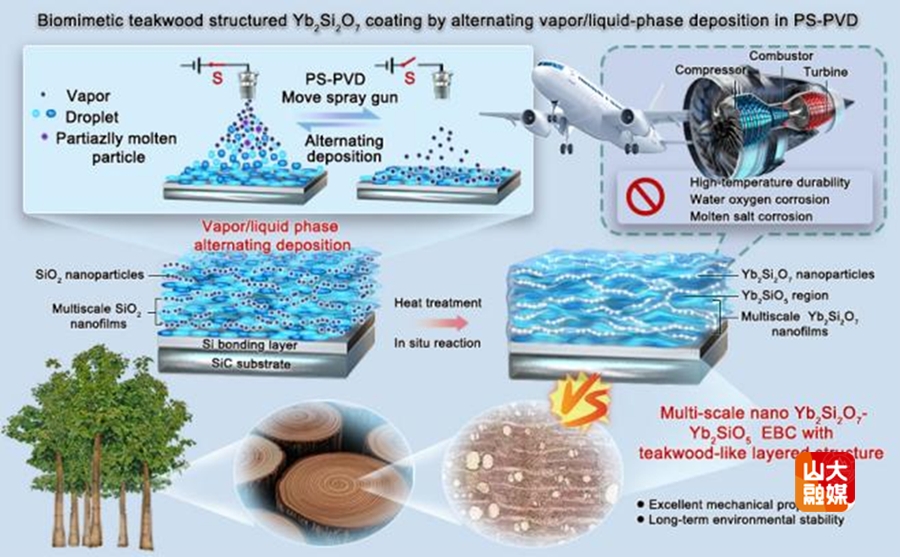

针对这一临床痛点,研究团队将机器学习技术应用于药物研发的关键环节,高效鉴定、筛选出天然黄酮类化合物二氢杨梅素。该化合物提取自显齿蛇葡萄藤(俗称莓茶、藤茶),兼具安全性高与来源广泛的优势,为后续研究转化奠定了良好基础。团队在细胞和动物模型中验证了二氢杨梅素的治疗潜力,结果显示,其在动物体内的疗效与现有临床药物吡非尼酮相当。在机制层面,团队发现二氢杨梅素能显著抑制SMAD依赖和非SMAD依赖的TGF-β信号转导通路,并首次证实,该化合物通过直接结合I型TGF-β受体(ALK5)的胞内激酶结构域,并下调细胞膜表面的受体表达水平,从而双向调节TGF-β信号通路,发挥抗肺纤维化作用。

图 二氢杨梅素通过靶向TGF-β/ALK5通路改善肺纤维化

该成果的发表反映了该团队在“人工智能+天然产物”协同创新的药物研发领域取得有效进展,为中医药现代化与人工智能在生物医药领域的融合发展提供了实践范例,展现了药学院科研团队在创新药物研发领域的探索能力。

© 版权声明

本文由分享者转载或发布,内容仅供学习和交流,版权归原文作者所有。如有侵权,请留言联系更正或删除。

相关文章

暂无评论...