大连理工大学《科学》发表我校博士生在二维半导体领域的研究成果

文章导读

镧原子修饰蓝宝石衬底,竟能让二维半导体走出实验室实现量产?大连理工大学博士生赵圆圆联合南京大学团队,在《科学》发表重大突破:通过稀土单原子表面钝化技术,彻底解决了二维半导体在MOCVD生长拼接的核心瓶颈。该技术首次实现6英寸MoS2、WS2等单晶圆普适性制备,材料迁移率突破130cm²/V·s,单晶尺寸与器件性能同步刷新纪录。这项颠覆性成果为延续摩尔定律提供了全新思路,有望加速二维半导体在集成电路领域的产业化。

— 内容由好学术AI分析文章内容生成,仅供参考。

近日,我校中白学院首批博士研究生赵圆圆在二维过渡金属硫族化合物半导体(以下简称“二维半导体”)生长机理研究中取得了重要突破,该研究与南京大学及苏州实验室王欣然、丁峰团队合作,通过稀土原子对蓝宝石衬底表面修饰,在国际上率先突破6英寸二维半导体单晶量产化制备技术。相关成果以“镧钝化蓝宝石衬底上过渡金属二硫属化物单晶的稳健外延生长”(Robust epitaxy of single-crystal transition-metal dichalcogenides on lanthanum-passivated sapphire)为题,在线发表于国际权威期刊《科学》(Science)。赵圆圆是中白学院2022年入学的首批博士研究生,师从高峻峰教授,研究方向聚焦于“AI for Materials”这一前沿领域。

二维半导体具有原子级厚度,能有效降低晶体管功耗,实现三维异质异构集成,是延续集成电路摩尔定律的首选材料。大尺寸单晶晶圆是集成电路规模化制造的基石。然而,长期以来,二维半导体材料难以走出实验室,走向实际应用。蓝宝石表面的金属有机化学气相沉积(MOCVD)技术虽然具备均匀性和规模化优势,但蓝宝石表面高对称性表面会导致二维半导体在生长过程中出现多个等价成核方向,晶畴拼接时易形成多晶结构,限制了其实际应用。

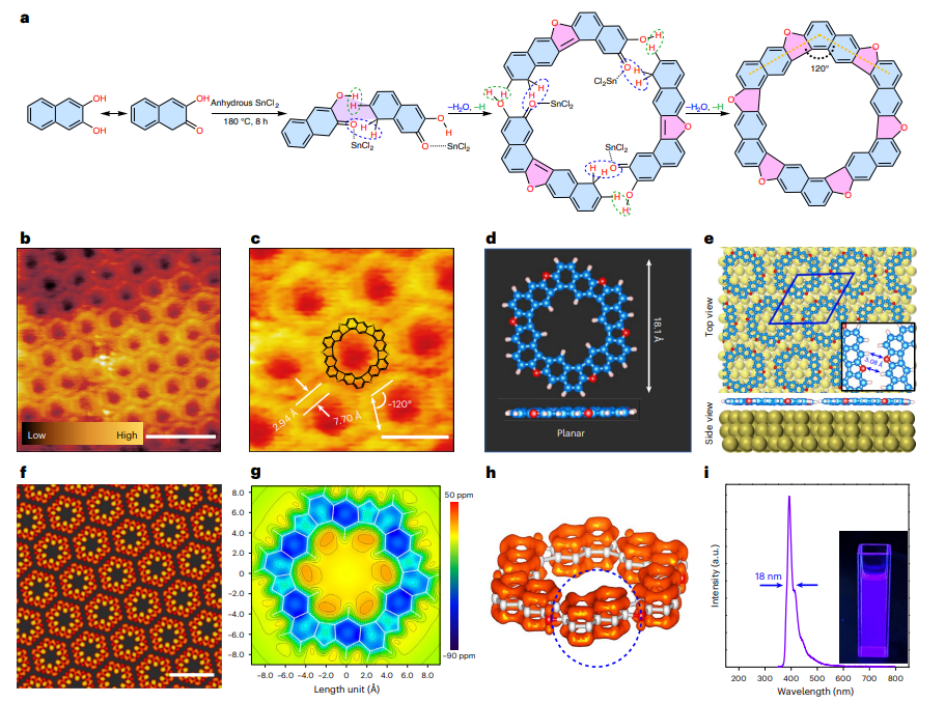

针对这一挑战,我校高峻峰教授及其指导的博士生赵圆圆与苏州实验室丁峰研究员通过理论模拟提出了创新的解决方案:利用镧单原子对蓝宝石表面进行钝化处理,可有效打破衬底表面的对称性,从而将二维半导体MoS2的成核过程锁定在单一方向,确保晶畴实现单向有序排列并最终生长为连续单晶薄膜。进一步的计算结果表明,该单原子表面修饰机制对WS2、MoSe2和WSe2等其他过渡金属硫族化合物二维半导体同样具有普适性,为二维材料的大面积单晶制备及规模化器件应用提供了全新思路。

图1 镧修饰的蓝宝石衬底上实现二维半导体MoS2单晶外延

基于上述机理,研究团队与南京大学及苏州实验室王欣然教授团队合作,成功实现了6英寸二硫化钼(MoS2)、二硫化钨(WS2)、二硒化钨(WSe2)和二硒化钼(MoSe2)等多种二维半导体单晶的普适制备。多种光谱和电学表征技术证实了优异的材料质量和均一性,其中MoS2和WSe2的平均迁移率分别高达110cm2·V-1·s-1和131cm2·V-1·s-1,单晶尺寸、器件性能同步刷新纪录,实现大尺寸与高质量兼得。

图2 6英寸二维半导体单晶晶圆系列

赵圆圆为论文共同第一作者,丁峰、高峻峰为理论指导作者。该研究工作获得了辽宁省科技计划联合计划项目(重点研发计划)的资助。

论文链接:https://www.science.org/doi/10.1126/science.aea0849

来源:大连理工大学白俄罗斯国立大学联合学院

编辑:王增强

© 版权声明

本文由分享者转载或发布,内容仅供学习和交流,版权归原文作者所有。如有侵权,请留言联系更正或删除。

相关文章

暂无评论...