亚林所科研团队在山茶油抗氧化机制研究中取得新进展

文章导读

山茶油的抗氧化功效仅靠酚类物质?真相远比想象复杂。亚林所团队在《Food Chemistry》发表最新研究,通过多组学整合分析,首次揭示山茶油中42%以上的抗氧化活性成分竟来自非酚类物质,如氨基酸衍生物和脂质。研究锁定160种关键代谢物,发现其通过PI3K/AKT等通路,对神经退行性疾病、心血管病等具有潜在干预作用。苯丙氨酸代谢通路更成为核心枢纽,构建起多层级抗氧化网络。这项突破不仅颠覆传统认知,也为山茶油作为功能性食品的开发提供了科学支撑。

— 内容由好学术AI分析文章内容生成,仅供参考。

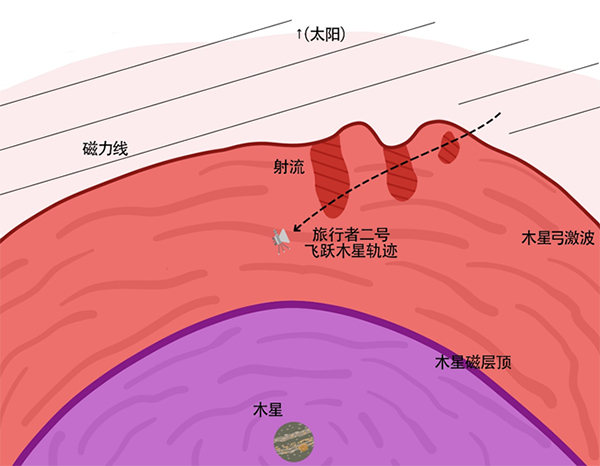

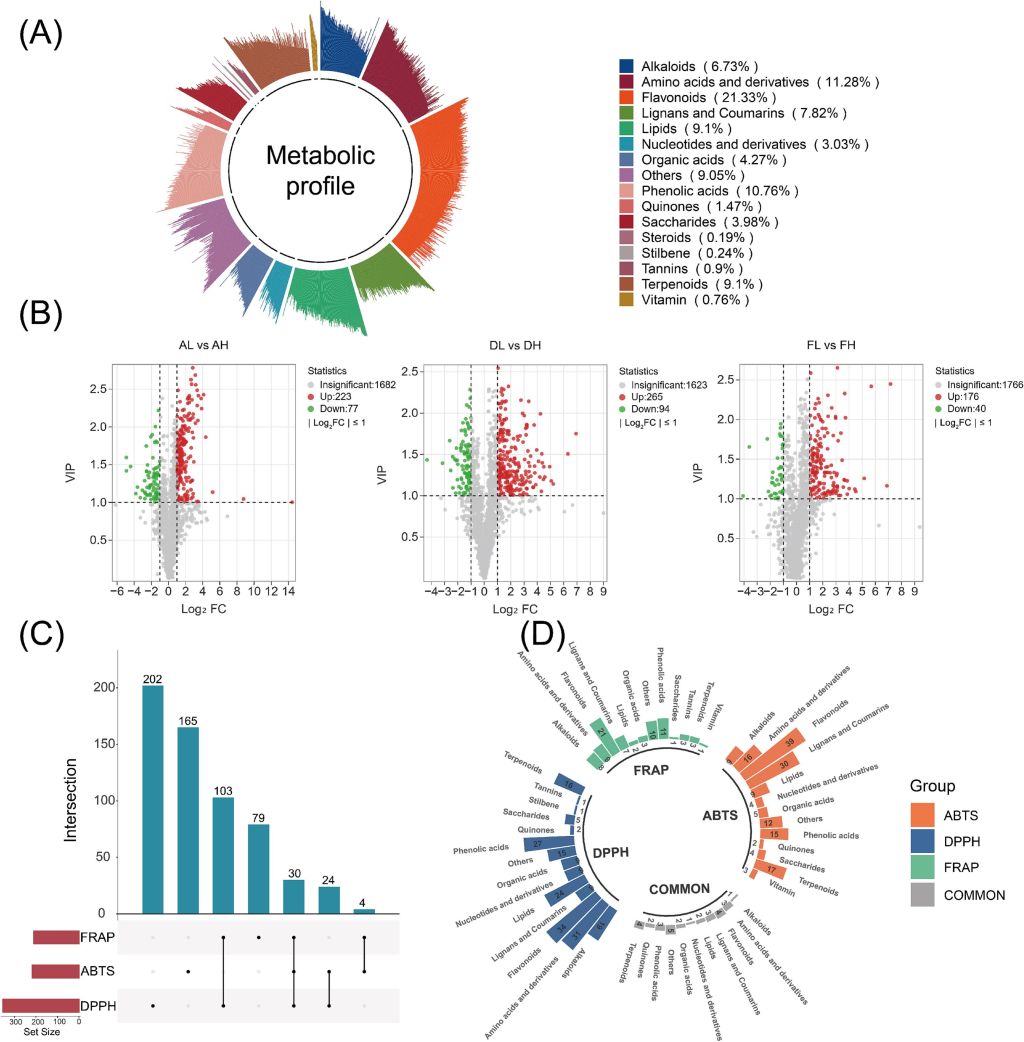

图1:油茶籽油的代谢组学分析

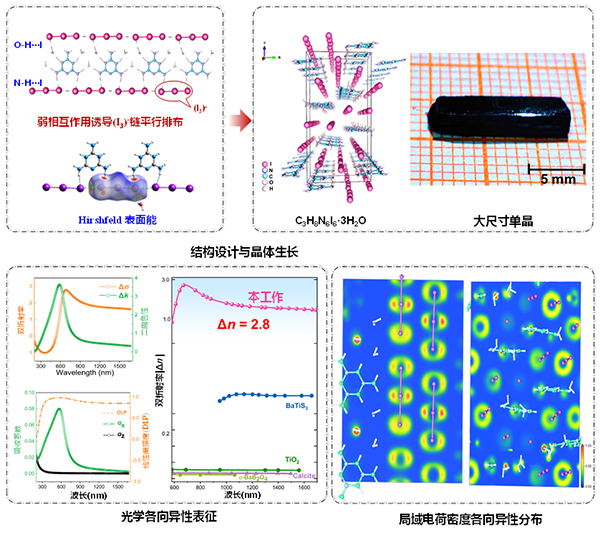

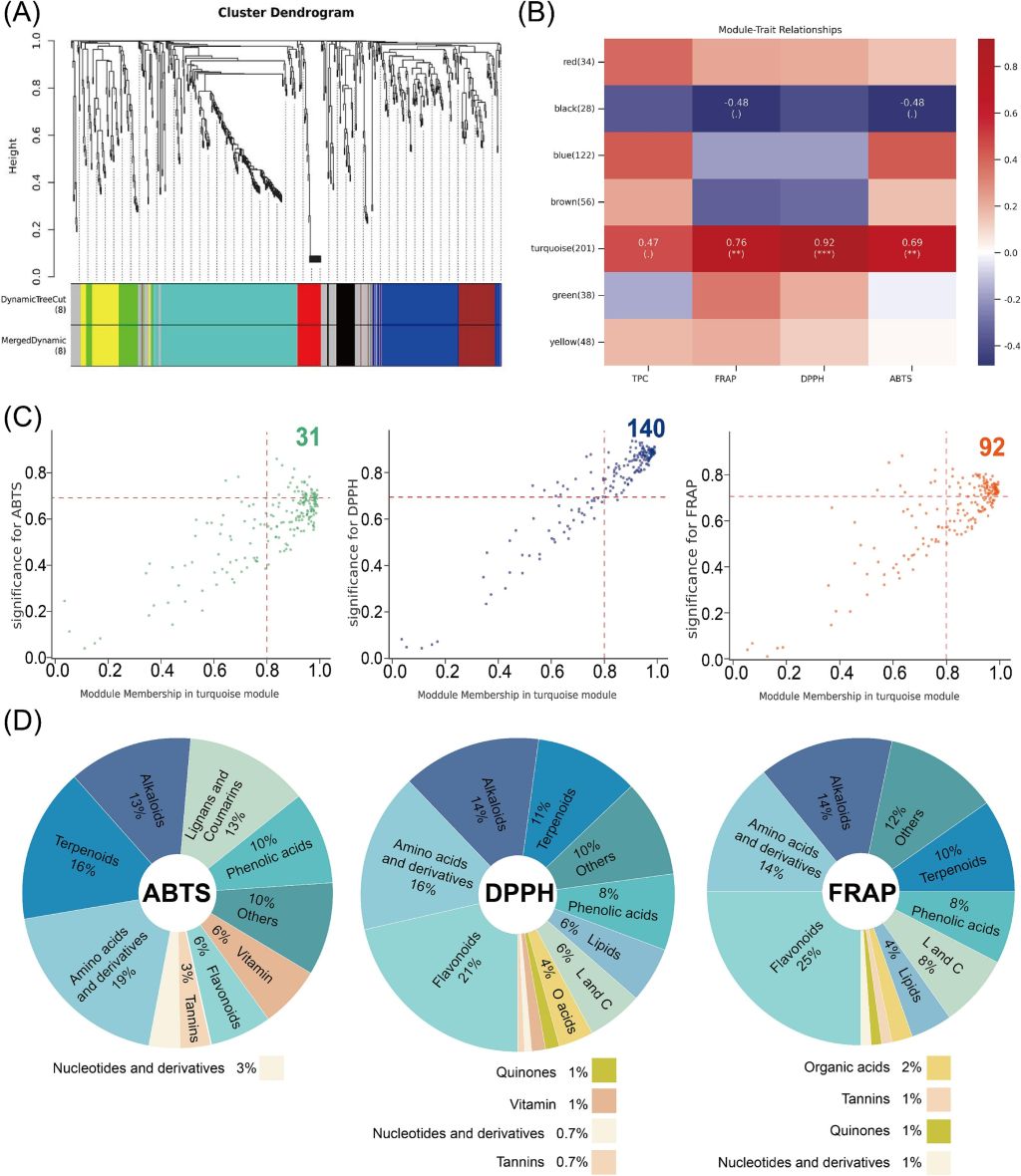

图2:WGCNA 分析挖掘抗氧化相关代谢产物

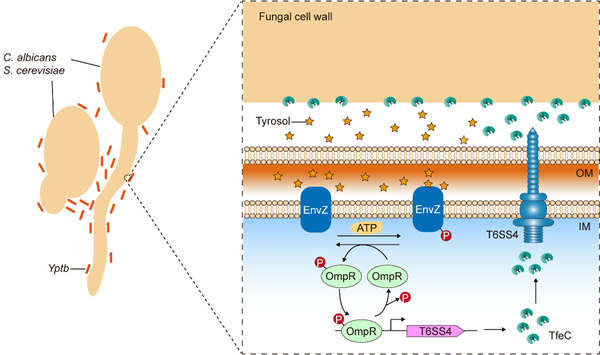

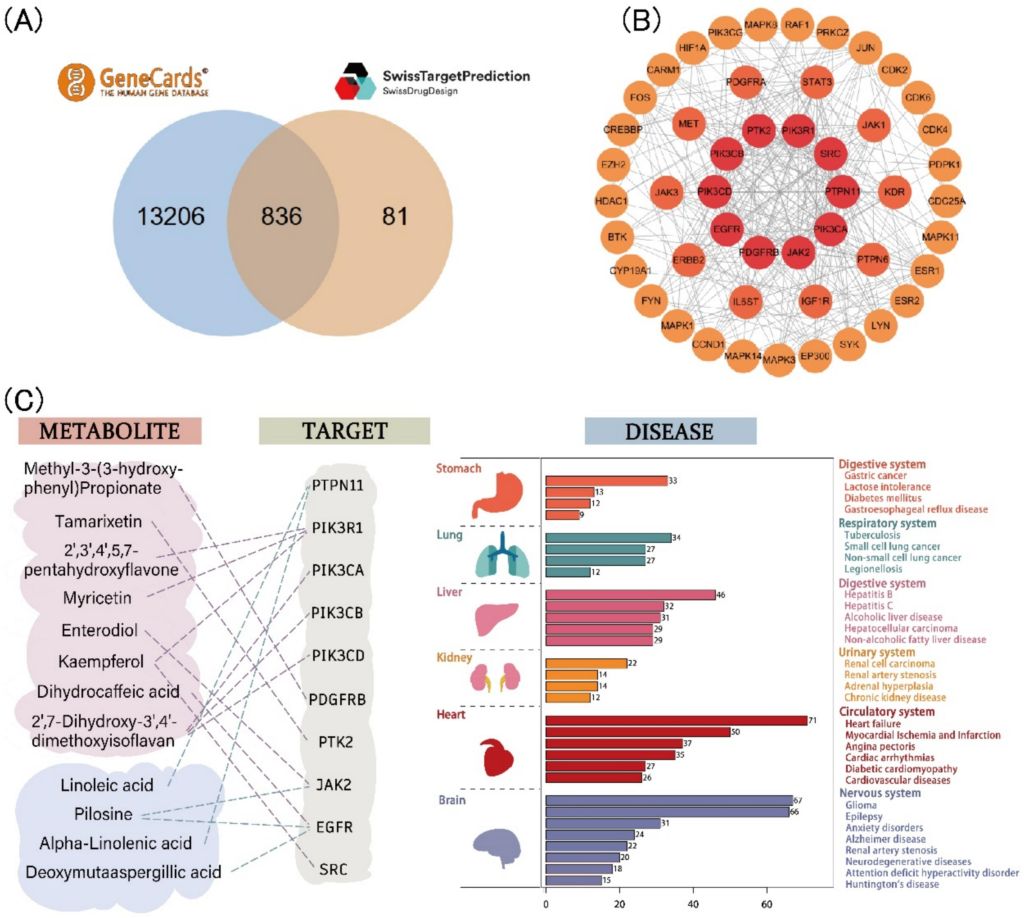

图3:网络药理学分析抗氧化贡献代谢物对人体系统疾病的影响

11月2日,亚林所质检中心团队在国际顶级期刊《Food Chemistry》(食品化学)(SCI一区,IF2025=9.8)发表题为“Integrated multi-omics and network pharmacology reveals antioxidant-active metabolites and health benefits of Camellia oleifera seed oil(整合多组学与网络药理学:揭示油茶籽油抗氧化活性代谢物及健康益处)”的研究论文。研究通过多组学整合分析,首次系统揭示了山茶油中抗氧化活性代谢物的多维架构及其对神经系统、心血管系统的潜在健康益处。

山茶油作为中国特色木本食用油,富含多种生物活性成分,具有降脂、抗炎和抗氧化等健康功效。然而,其抗氧化成分的系统性解析及机制研究仍存空白。且传统研究多聚焦酚类物质,非酚类成分的贡献未被充分认知。研究团队整合脂肪酸分析、离子组学、广泛靶向代谢组学及网络药理学,对山茶油进行多维度解析。共检测到2110种代谢物,其中酚类化合物占比41.04%,氨基酸衍生物(11.28%)和脂质(9.10%)为主要非酚类组分。通过OPLS-DA和WGCNA分析,筛选出160个抗氧化活性代谢物(AAMs),非酚类占比超42%。

网络药理学分析表明AAMs通过调控PI3K/AKT、EGFR等信号通路,对神经退行性疾病、心血管疾病、肝肺系统疾病具有潜在干预作用。核心靶点如PIK3CA、JAK2与酚类代谢物显著关联,非酚类成分通过氢原子供体机制增强抗氧化活性。代谢通路网络分析进一步揭示AAMs富集于酪氨酸代谢、苯丙烷生物合成和类黄酮合成等9条通路,其中苯丙氨酸代谢作为酚类与生物碱合成的枢纽,凸显了山茶油抗氧化能力的多层级调控网络。该研究突破了传统抗氧化评估中酚类主导的框架,揭示了非酚类成分(如氨基酸衍生物、生物碱)的协同作用,为山茶油作为功能性食品的开发提供了理论依据。多组学与网络药理学的整合策略,为其它食用林产品的营养研究提供了新范式。

亚林所在读研究生周凌原和湖南省林科院佘佳荣研究员为该论文的共同第一作者,亚林所刘毅华研究员为通讯作者。研究工作得到了浙江省“领雁”研发计划项目(2023C02034、2023C02045)和湖南省林业科技重点研发创新项目(XLKJ202302)资助。(周凌原刘毅华/质检中心)

© 版权声明

本文由分享者转载或发布,内容仅供学习和交流,版权归原文作者所有。如有侵权,请留言联系更正或删除。

相关文章

暂无评论...