研究揭示地上地下“物候同步性”是土壤长期固碳的核心机制

文章导读

我们都知道植物吸收二氧化碳,但真正的“碳仓库”其实藏在地下。一项颠覆性研究揭示,地上植物生长与地下微生物活动的“物候同步”,才是将碳长期锁死的关键机制。然而,气候变化正打破这种精妙配合,导致“碳已到,菌未醒”的致命错配,或将引爆“变暖→更多碳排放→更暖”的恶性循环,让地球的生命防线面临崩溃。

— 内容由好学术AI分析文章内容生成,仅供参考。

在全球聚焦植被变化应对气候变化时,隐匿于地下的关键环节——土壤生物的季节性活动规律(地下物候)亟待关注。

近日,中国科学院华南植物园联合德国莱比锡大学,阐明了地上植物生长与地下微生物活动之间的“物候同步性”,是维系土壤碳长期封存的核心机制。研究指出,这一同步性一旦遭气候变化破坏,土壤作为地球重要“碳汇”的缓冲能力将面临威胁。

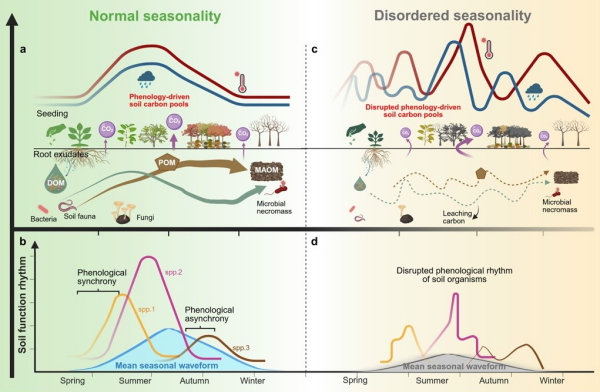

陆地生态系统每年吸收约30%的人为二氧化碳排放,这是减缓气候变暖的关键。然而,这项“绿色缓冲器”功能正受到季节性紊乱的冲击。土壤是碳的“储存库”,也是具有季节节律的“碳转化工厂”。超90%的植物碳通过根系分泌物、凋落物等形式进入土壤,依赖微生物和动物进行转化与固定。碳输入的时间与微生物需求的“窗口期”能否匹配,决定了碳是被长期封存,或以二氧化碳形式重返大气。然而,当前主流的碳循环模型大多将土壤视为静态或简单响应式的碳库,忽略了微生物与动物群落随季节动态变化的生命活动,导致对未来碳汇潜力的预测存在不确定性。

研究揭示,气候变暖,尤其是冬季升温快于夏季的“不对称变暖”,可使土壤微生物的碳利用率下降达59%,生长率降低27%,直接削弱其将植物碳转化为稳定土壤有机质能力。其中,对长期碳封存贡献更大的真菌,其物候响应尤为关键。极端气候事件可能导致植物提前展叶或过早枯萎,改变碳输入时间,而土壤微生物的活动则受制于土壤温湿度变化的滞后性。

这种“碳已到,菌未醒”或“菌饥饿,碳未至”的脱节现象,会形成碳转化瓶颈,降低封存效率,并迫使微生物“被迫”分解土壤中原有的稳定碳库,加速二氧化碳释放,形成“变暖→错配→更多碳排放→更暖”的恶性循环。同时,土壤动物在破碎有机物、创造微生物栖息环境方面扮演着“调度员”角色,其鲜明的物候节律同样被主流模型忽视,它们的活动偏移或引发整个土壤食物网功能的连锁紊乱。

对此,研究团队提出三项倡议。一是建立全球土壤物候观测网络,整合卫星遥感与地面物联网传感器,实现对地下碳过程同步/错配的实时、高分辨率监测。二是将物候动态嵌入地球系统模型,通过模块化开发和数据同化技术,将动态物候过程纳入下一代模型,从而提升预测精度。三是指导生态恢复与适应性土地管理,在农业、林业实践中,根据土壤生物的活动高峰,优化有机肥施用、覆盖作物管理和耕作时间,将“生态时机”作为提升固碳效益的关键杠杆。

该研究呼吁国际社会共同关注被忽视的“地下世界”,加大对土壤物候研究的投入,将其提升为气候变化应对战略的核心维度,共同守护地球生命支持系统的关键防线。

相关研究成果发表在《通讯·地球与环境》(Communications Earth & Environment)上。研究工作得到国家自然科学基金等的支持。

气候驱动的季节性物候紊乱可能削弱土壤碳的持久性

© 版权声明

本文由分享者转载或发布,内容仅供学习和交流,版权归原文作者所有。如有侵权,请留言联系更正或删除。

相关文章

暂无评论...