科研人员在全球尺度揭示树木生长-昆虫啃食关系及调控机制

文章导读

你是否以为树种越丰富,森林就越健康、越安全?一项覆盖全球9大实验、8800棵树的重磅研究揭示了一个反直觉真相:树种多样性越高,昆虫啃食反而越严重,树木长得越快,越容易成为虫害目标。更关键的是,叶片的碳氮比和坚韧度等“功能性状”竟在背后起决定性作用。这项发表于《自然-生态与进化》的研究,首次在全球尺度验证了树木生长与虫害之间的复杂关系,为科学设计抗虫、高产的森林恢复方案提供了关键依据。

— 内容由好学术AI分析文章内容生成,仅供参考。

随着气候变化、森林砍伐和虫害暴发日益严重,全球森林功能和健康受到威胁。因此,理解树木、昆虫及环境之间的复杂关系,有助于制定有效的管理政策。近年来,在全球生态系统恢复和可持续发展目标推动下,森林恢复项目广泛展开,增加树种多样性被认为是提高森林生产力的有效途径。然而,随之出现的关键问题是,树种多样性越高,森林虫害是否也会随之加剧。此前研究大多局限于单一区域,植物与植食者相互作用的全球性模式尚不明晰。

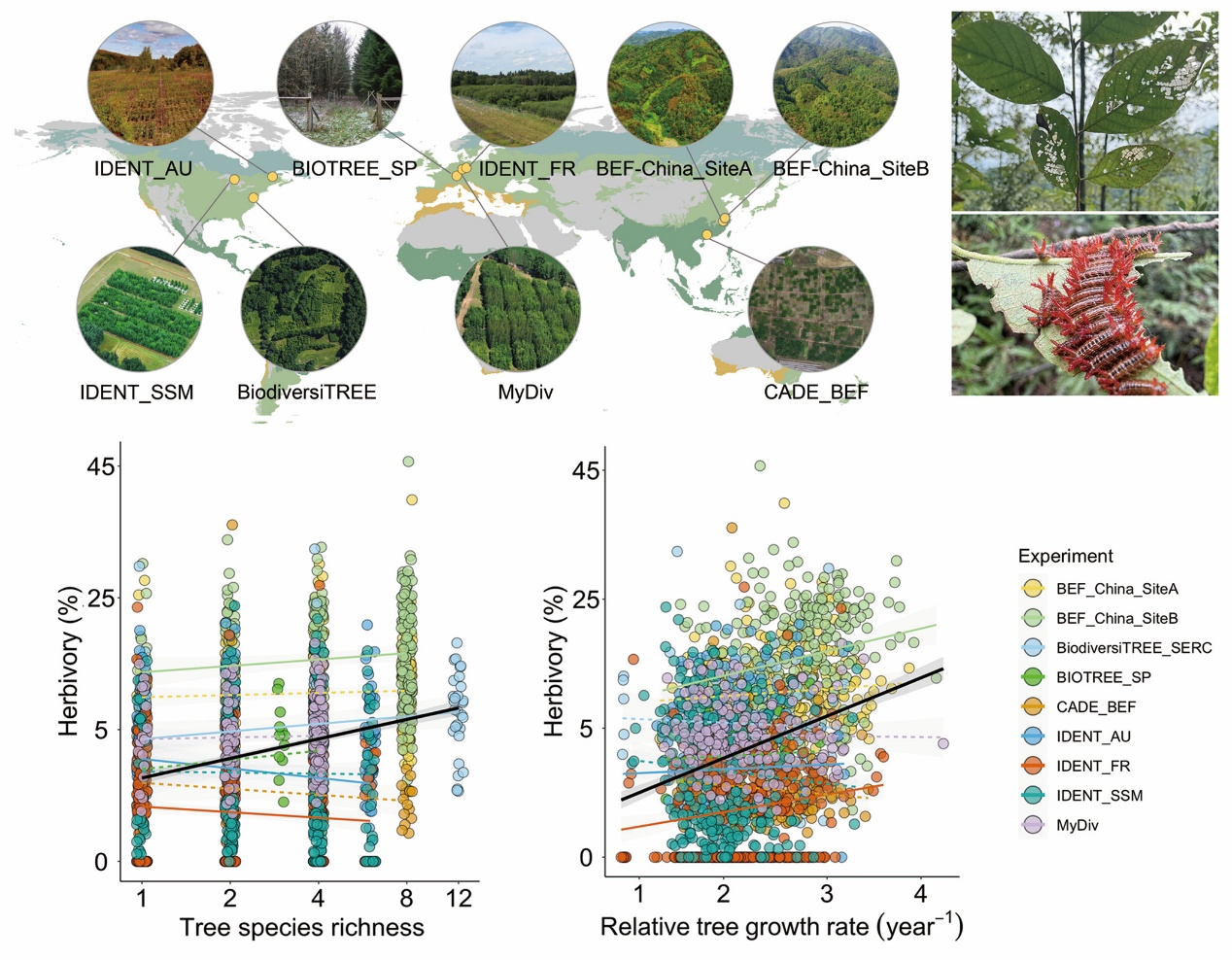

针对上述问题,中国科学院植物研究所等科研人员,基于来自全球最大的树木多样性实验网络(TreeDivNet),涵盖温带和亚热带的9个野外实验,约8800棵树的昆虫啃食、树木生长及植物功能性状等数据,在全球尺度上验证了“资源可利用性假说”和“植物活力假说”,并发现植物功能性状在调控植物与植食者相互作用中的关键作用。研究表明,促进树木生长以及提高森林生产力,需要根据树木自身的性状特征及其所处环境进行“量身定制”。

结果显示,从树木个体、物种到整个森林群落,树种丰富度与昆虫啃食程度之间呈现出正相关关系。同时,树木生长速度越快,遭受昆虫啃食程度越高。研究进一步发现,树木生长与啃食程度之间的关系,受到叶片营养含量和质地等叶片功能性状的显著影响,且具有较高的碳氮比和更坚韧的叶片等某些特定性状的树木,在其生长速度加快时,更易受到植食性昆虫啃食。

这一研究证实了树木生长与昆虫啃食程度之间,存在全球性的正相关关系,揭示了功能性状在这一关系中的关键调节作用,对学界理解植物与植食者之间的复杂互作机制,及其在生态系统能量流动中的作用具有重要意义。同时,该研究提示,未来的森林恢复除考虑树种丰富度外,还应结合目标树种的生长特性及功能性状,科学选择适宜的树种组合,以提升生态系统功能。

近期,相关研究成果发表在《自然-生态与进化》(Nature Ecology & Evolution)上。研究工作得到国家自然科学基金委员会和科学技术部的支持。

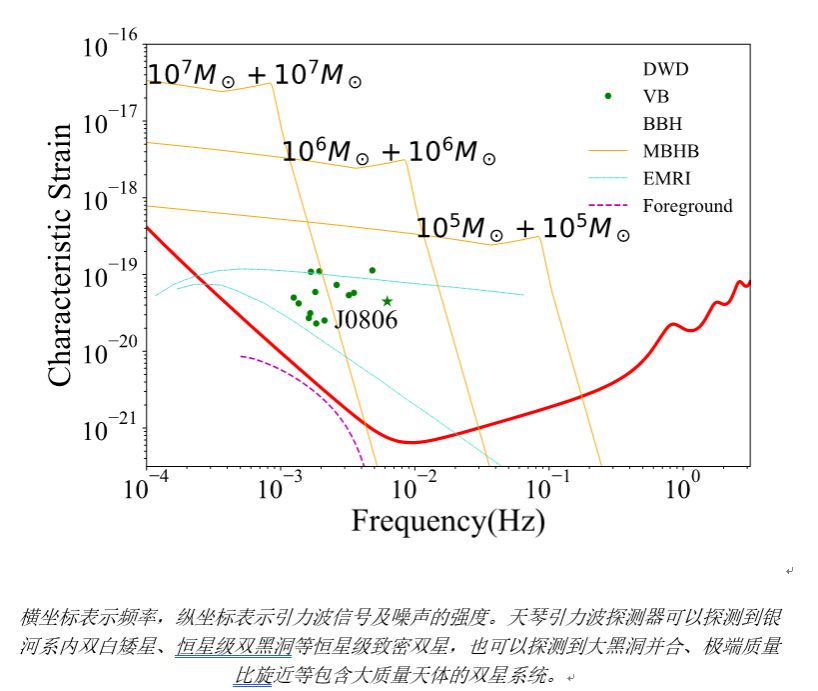

树种丰富度、树木生长与昆虫啃食程度在全球9个树木多样性实验中的关系

© 版权声明

本文由分享者转载或发布,内容仅供学习和交流,版权归原文作者所有。如有侵权,请留言联系更正或删除。

相关文章

暂无评论...