研究揭示键能对催化活性的影响

文章导读

你是否好奇,为何看似相同的催化剂性能却天差地别?一项中外联合研究揭开了答案:关键竟藏在原子尺度的键长与电子结构差异中。通过先进X射线技术,科学家首次追踪到从Cu-O键长到催化活性的完整构效链,不仅开发出高效非贵金属催化剂,更实现了低温高转化与高温高选择性的突破平衡。这项发表于《自然-通讯》的成果,为催化剂理性设计提供了全新路径。

— 内容由好学术AI分析文章内容生成,仅供参考。

氨气选择性催化氧化(NH3-SCO)技术,可将NH3转化为N2,是控制NH3排放的关键方法。其目标是在低温下实现高转化率,并在高温下保持高选择性。目前,为推进NH3-SCO技术发展,亟需构建高活性、高N2选择性和高稳定性的催化剂。

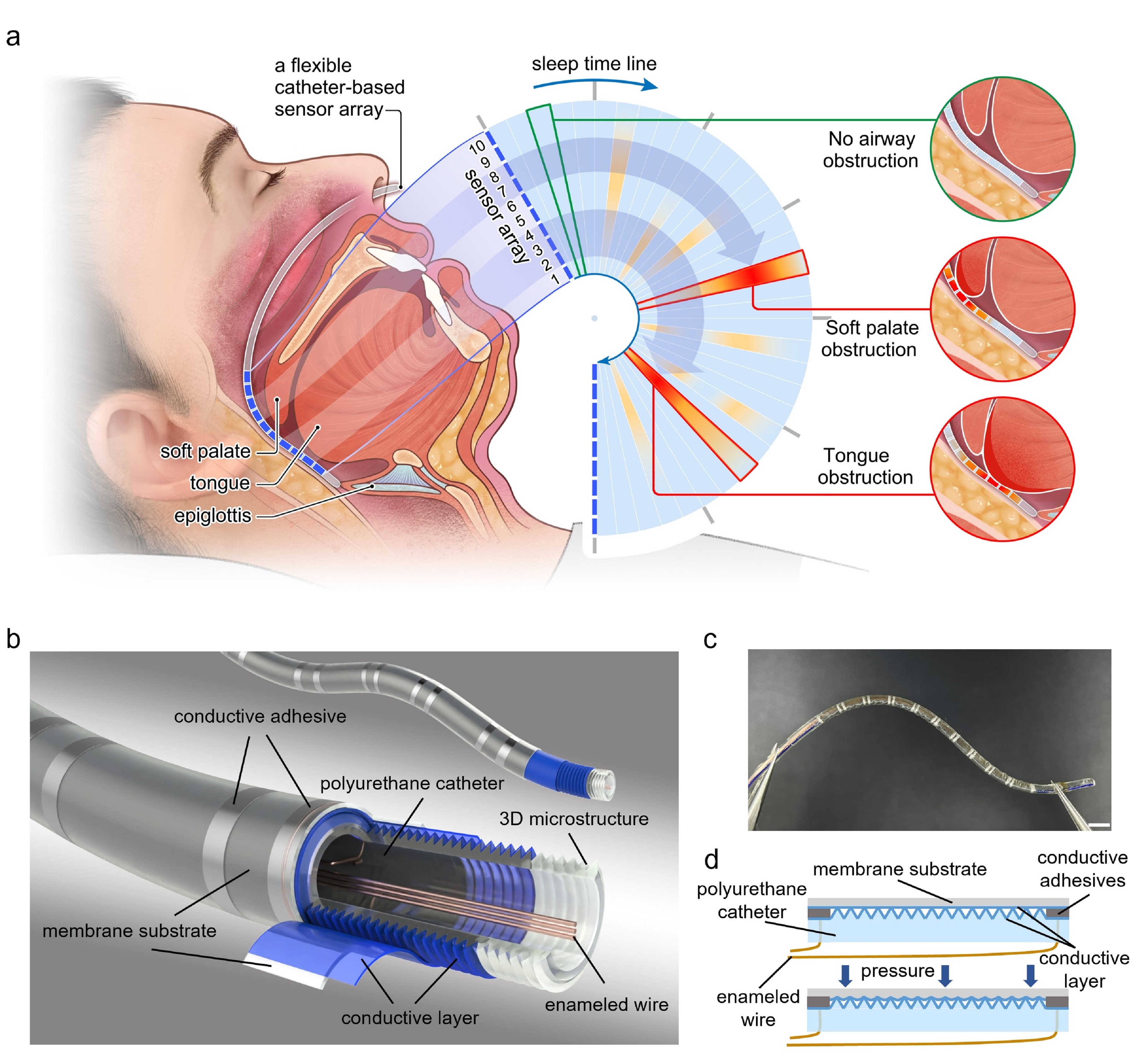

近期,中国科学院上海高等研究院联合英国伦敦大学学院、瑞士洛桑联邦理工学院、英国剑桥大学,通过HERFD-XANES、VtC-XES、operando XAFS、NAP-NEXAFS等先进的原位和准原位X射线光谱技术,在NH3-SCO领域取得了新认识。

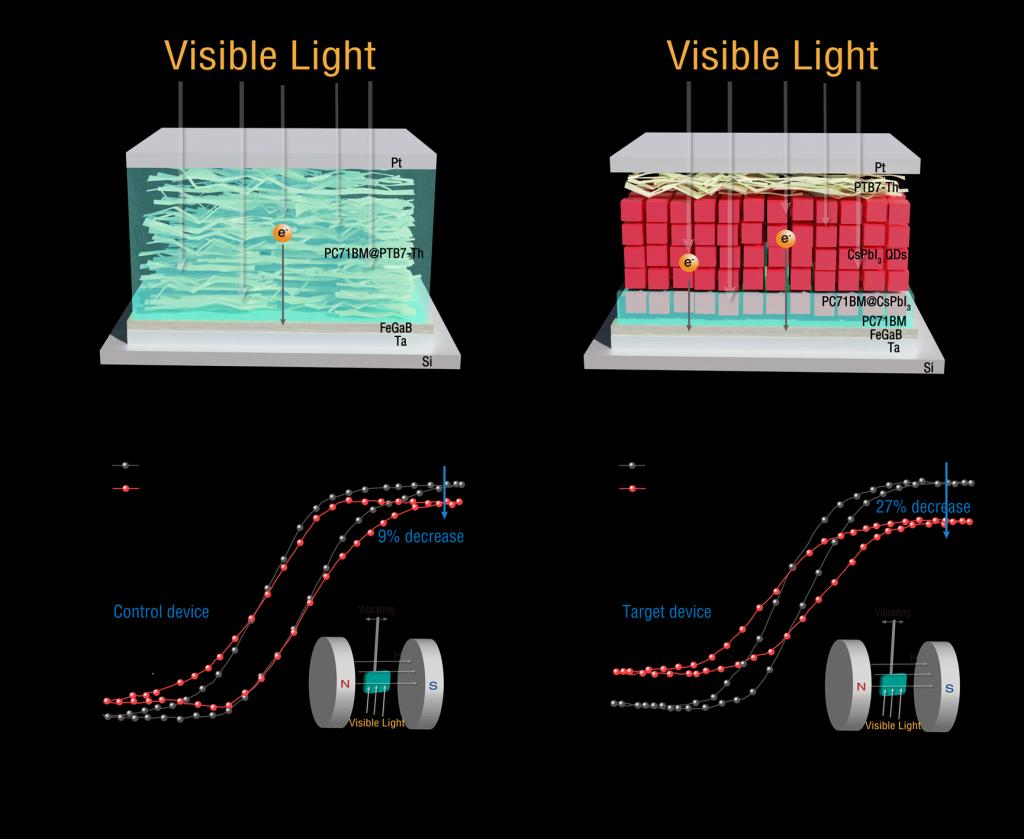

研究团队通过NaBH4和H2还原剂,制备了CoBCu/Al2O3和CoHCu/Al2O3两种具有相同化学组成,但电子结构不同的双金属催化剂。进一步,团队综合运用HERFD-XANES、VtC-XES、operando XAFS、in-situ NAP-NEXAFS等X射线光谱技术,并结合其他表征手段,探讨了双金属催化剂的电子结构及其在NH3-SCO反应中的性能。

这一研究揭示了从Cu-O键长的原子级结构,到键强/跃迁能的电子结构,再到氧化还原能力的材料性质,进而影响反应活性与选择性等催化性能的完整构效关系链。同时,该研究开发了高效的非贵金属催化剂,并通过精准调控局部配位环境来优化电子结构,从而定向增强所需性能,为理性设计高性能催化剂提供了科学基础。

相关研究成果发表在《自然-通讯》(Nature Communications)上。

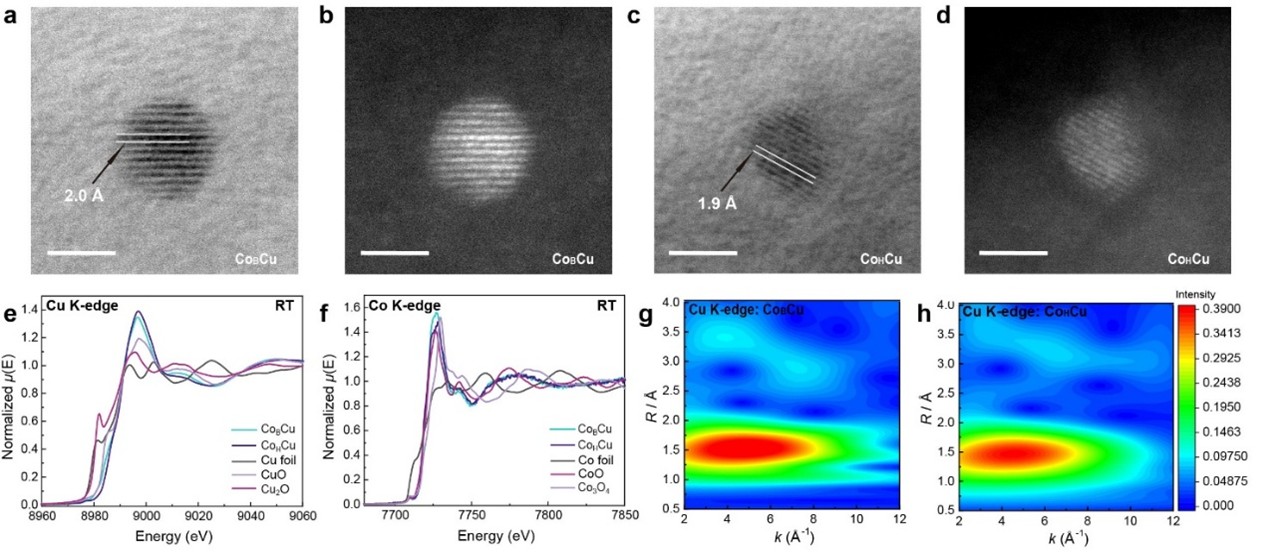

HRTEM和小波变换揭示键长差异

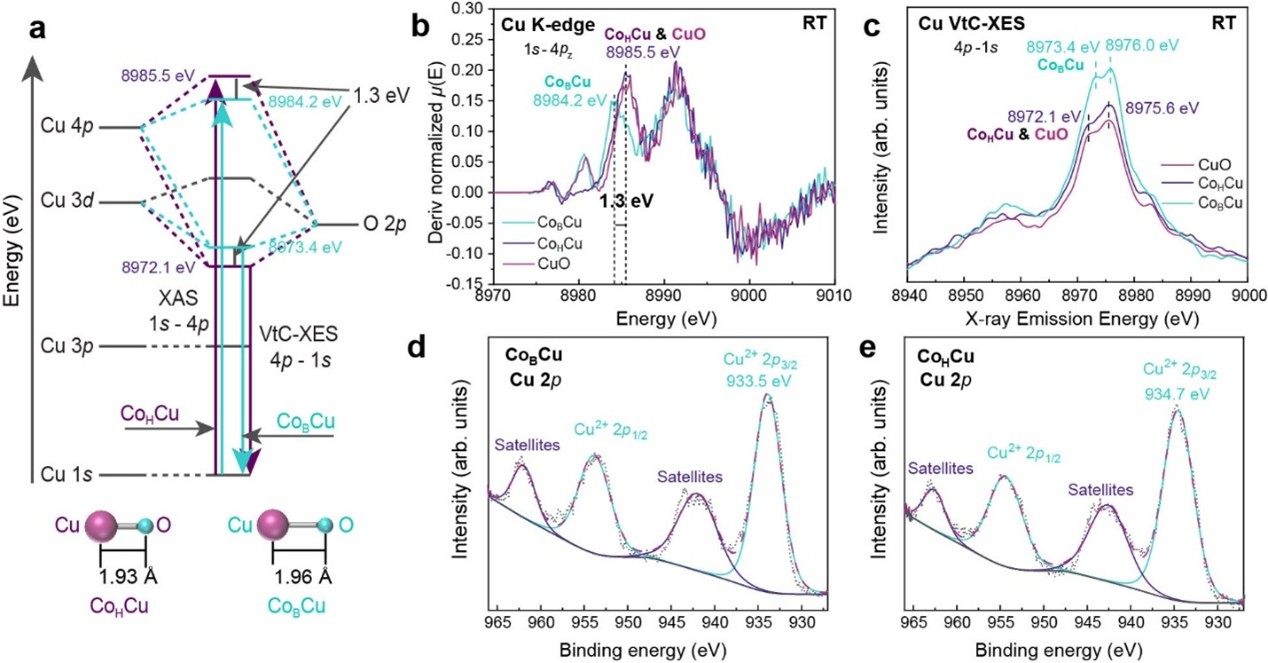

HERFD-XANES和VtC-XES揭示Cu-O键成键和反键轨道差异

© 版权声明

本文由分享者转载或发布,内容仅供学习和交流,版权归原文作者所有。如有侵权,请留言联系更正或删除。

相关文章

暂无评论...