文章导读

零下30度电动车续航腰斩?根源竟是石墨负极的"内斗"!南京大学团队首次精准定位锂离子电池低温性能衰退的临界点,发现负极材料中嵌锂与析锂的恶性竞争才是罪魁祸首。通过创新界面工程构建特殊保护层,成功将-30℃环境下的电池容量提升至260mAh/g,循环400次后仍保持98%容量。这项突破性研究不仅揭示了低温衰减的本质机制,更为寒区电动汽车提供了无需预加热的终极解决方案。

— 内容由好学术AI分析文章内容生成,仅供参考。

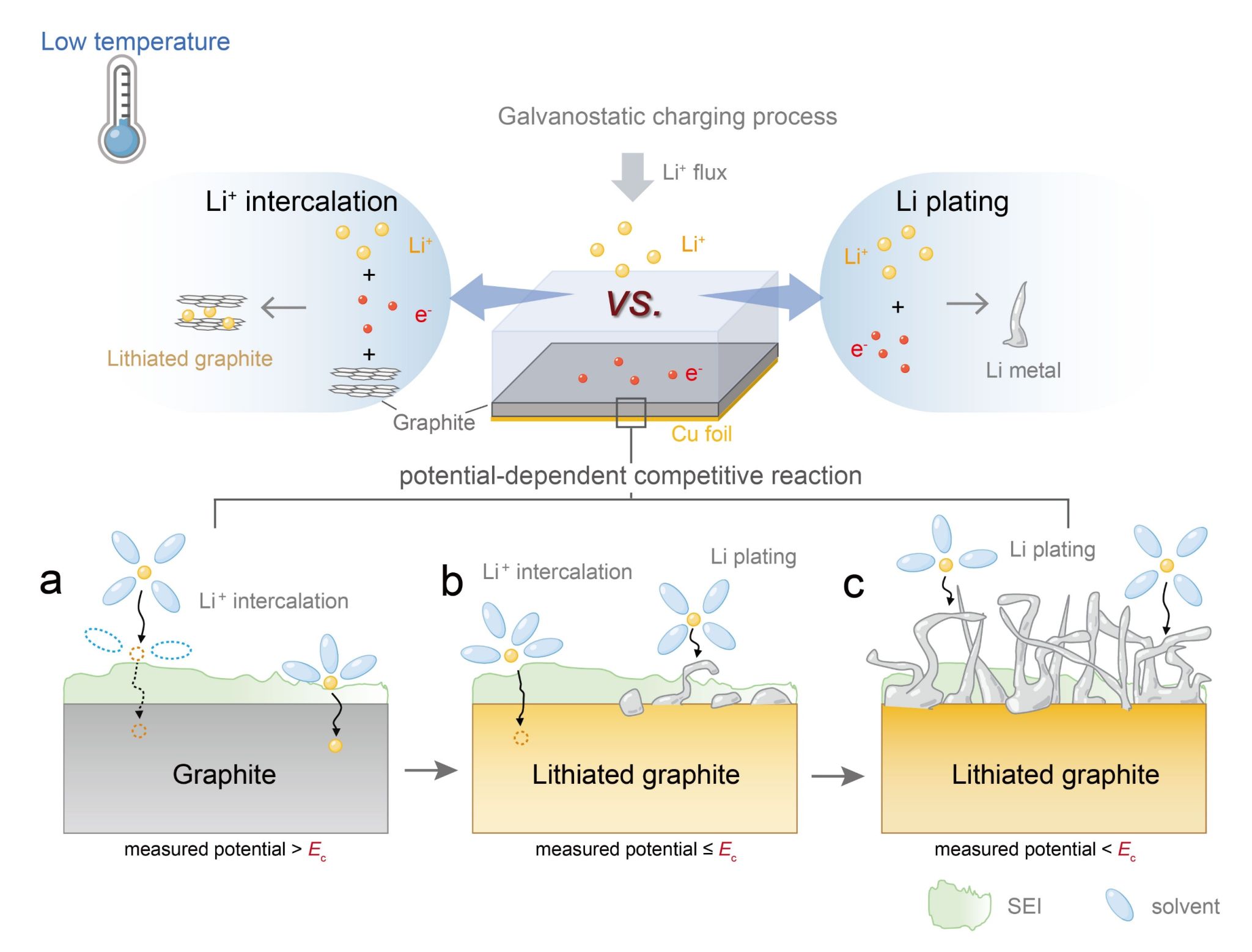

锂离子电池在低温环境下性能急剧衰减,这一问题长期制约其作为电动汽车动力源在寒冷地区的应用;目前电动汽车制造商常采用充电前预加热电池组的手段缓解此问题,但该方法仅能临时改善电池工作环境,无法从根本上提升电池本征低温性能;从电池内部机制分析,可知低温性能劣化是多方面的:电解液在低温下粘度升高导致离子电导率降低;正极材料内部的离子扩散速率减缓且界面阻抗增大;而其中最关键的瓶颈被锁定在石墨负极上,其嵌锂过程对低温表现出极高的敏感性,且嵌锂与锂沉积电位接近,低温下二者易竞争电子,导致析锂反应过早发生,从而引发不可逆的活性锂消耗和严重的安全隐患。然而,此前学界对于低温下石墨负极嵌锂与析锂的竞争机制——尤其是其发生的临界条件(如临界放电深度DOD、临界电位Ec)以及有效的调控策略——尚缺乏深入且系统的研究,机理层面的突破与针对性解决方案亟待提出。此项工作正是从这一核心机理层面入手,旨在揭示低温下电极界面反应的竞争规律,并为设计下一代低温锂离子电池提供关键的理论指导和针对性的应用方案。

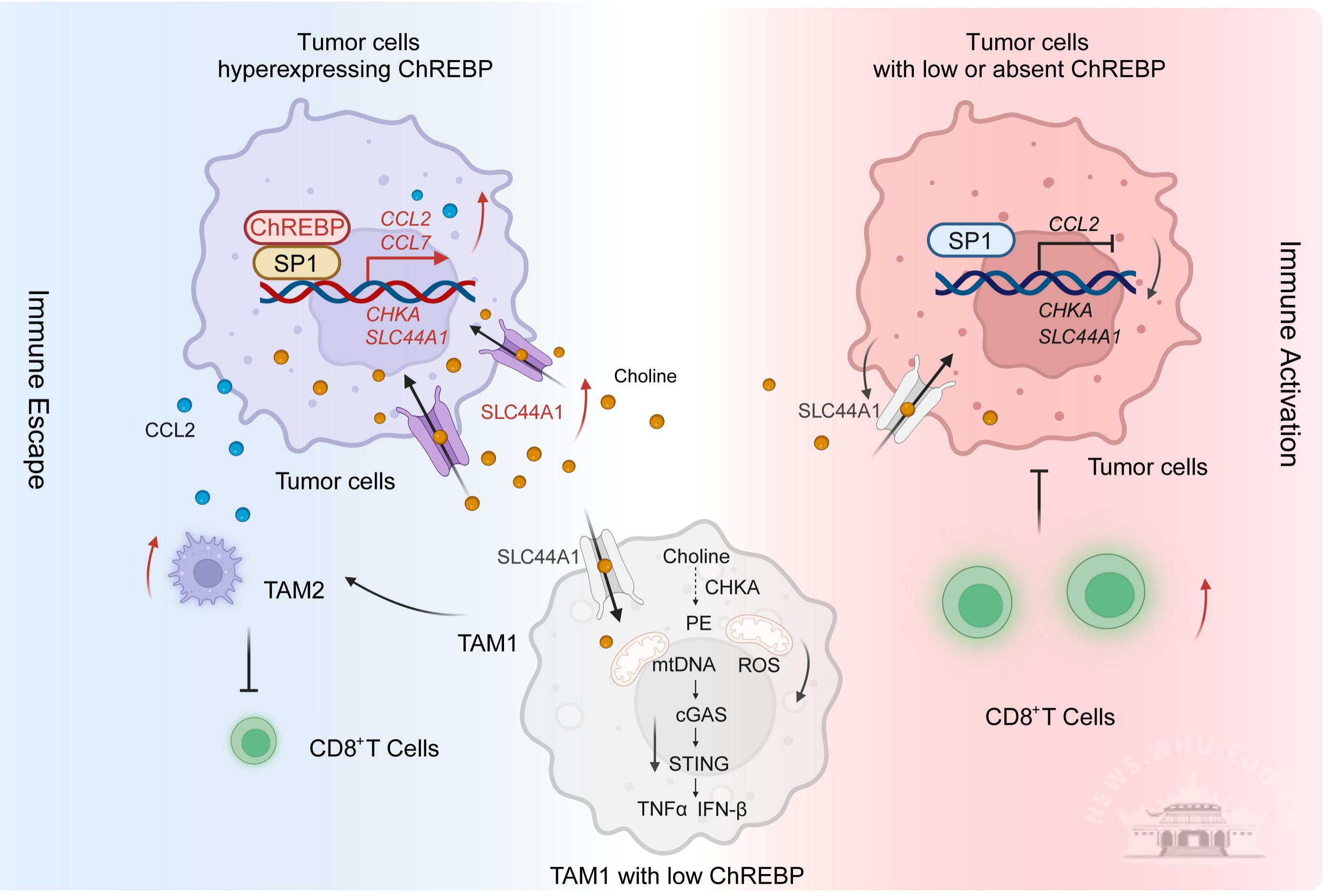

图1 低温恒流充电过程中,基于电位控制下石墨负极上发生的嵌锂/析锂竞争反应

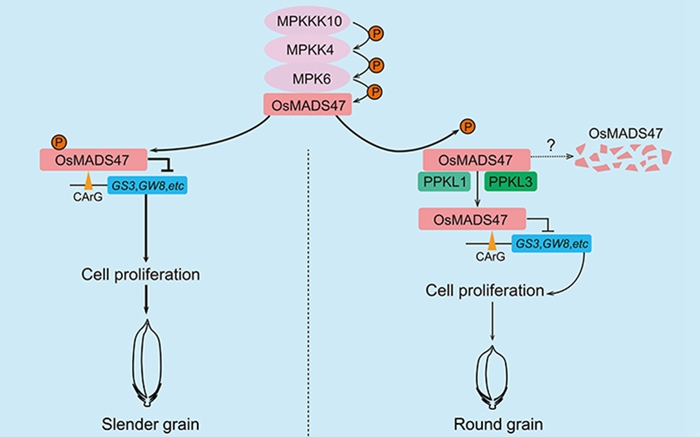

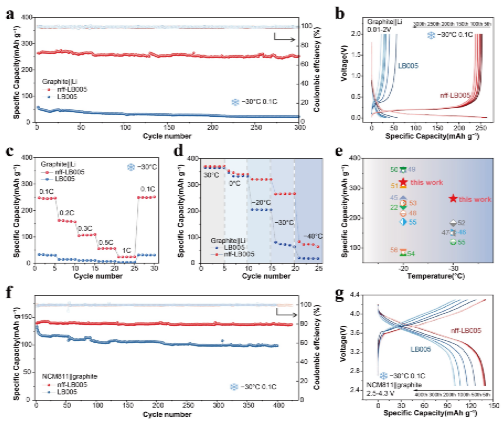

该研究团队首先通过实验证实了锂离子嵌入过程对低温的敏感性高于脱嵌过程,为后续聚焦于嵌锂析锂竞争反应提供了基础;进而,通过创新性地联合差分电压分析(DVA)、扫描电子显微镜(SEM)和拉曼光谱(Raman)三种互补技术,精准定位了低温下析锂反应起始的临界放电深度(DOD)与临界电位(Ec),定量揭示了随着温度降低,Ec显著负移、临界DOD急剧减小的规律,这一定量分析清晰描绘出析锂反应如何“入侵”并“蚕食”嵌锂容量的过程。基于上述机制,该研究提出通过界面工程调控锂嵌入-析锂竞争的策略。在石墨表面构建富含无机成分的固体电解质界面(SEI),有效降低了嵌锂反应的过电位,并将析锂起始的临界DOD推向更高值。该设计确保了锂离子在发生析锂反应前能更充分地嵌入石墨,大幅减少了活性锂的不可逆消耗。得益于该策略Graphite||Li半电池在-20 ℃时容量可达320 mAh g−1,−30 ℃时仍能保持260 mAh g−1;NCM811||graphite全电池在-30 ℃下循环400次后,容量保持率高达98%,展现出优异的低温循环稳定性。这些成果不仅阐明了锂离子电池低温容量衰减的根本原因,更提供了一种无需依赖含氟溶剂的界面工程方案,为高能量密度锂离子电池在极端低温环境中的可靠运行提供了有效路径。

图2 低温电化学性能(a)不同电解液中 Graphite||Li 电池在−30 ℃下的循环性能及对应的电压曲线(b);(c)Graphite||Li 电池在−30 ℃下的倍率性能;(d)Graphite||Li 电池在不同温度下的比容量;(e)Graphite||Li 电池在−20 ℃与−30 ℃下的比容量对比;(f)不同电解液中 NCM811||graphite 电池的循环性能及对应的电压曲线(g)

相关工作以“Regulating Lithium Intercalation/Plating Competition To Enhance Low-Temperature Performance of Li-Ion Batteries”为题,于2025年10月24日在《Journal of the American Chemical Society》(https://doi.org/10.1021/jacs.5c13810)上在线发表。南京大学现代工学院何平教授与周豪慎教授为论文通讯作者,该院2011级博士生程茂曾为该论文的第一作者。以上研究得到国家重点研发计划、国家自然科学基金、江苏省自然科学基金、江苏省碳达峰碳中和科技创新专项资金等项目的资助,同时也得到了固体微结构物理国家重点实验室、人工微结构科学与技术协同创新中心、江苏省功能材料设计原理与应用技术重点实验室和南京大学储能材料与技术中心等单位的支持。

© 版权声明

本文由分享者转载或发布,内容仅供学习和交流,版权归原文作者所有。如有侵权,请留言联系更正或删除。

相关文章

暂无评论...