文章导读

氯自由基如何偷偷加速臭氧损耗与雾霾?一个被科学界忽略20年的“隐形推手”竟是它!清华大学蒋靖坤团队联合全球8家机构,首次通过北京、德里实测数据证实:大气氯胺浓度高达数百ppt,91%源于气溶胶液态水中的氨氯化反应——这颠覆了传统认知,填补了氯循环关键空白。新机制使全球氯自由基生成速率飙升10%~400%,且污染越轻贡献越大。未来治霾若忽略它,模型误差将超四成!读完即掌握影响空气质量评估的颠覆性发现,助你预判环保新方向。

— 内容由好学术AI分析文章内容生成,仅供参考。

氯自由基(Cl·)在大气化学过程中发挥着关键作用,显著影响平流层臭氧损耗、对流层有机物氧化及光化学烟雾形成。目前研究认为,大气中的氯自由基主要来自硝酰氯(ClNO2)、氯气(Cl2)和氯化溴(BrCl)等气态前体物的光解。氯胺,包括一氯胺(NH2Cl)、二氯胺(NHCl2)和三氯胺(NCl3),作为潜在的氯自由基前体物,其大气观测数据稀少,变化特征、来源及作用尚不清晰。

近日,清华大学环境学院大气污染与控制教研所蒋靖坤教授课题组与国内外多家单位合作,结合大气观测、机器学习和箱模型模拟,解析了大气氯胺的源汇及转化过程,量化了氯胺对大气氯自由基生成的重要贡献。

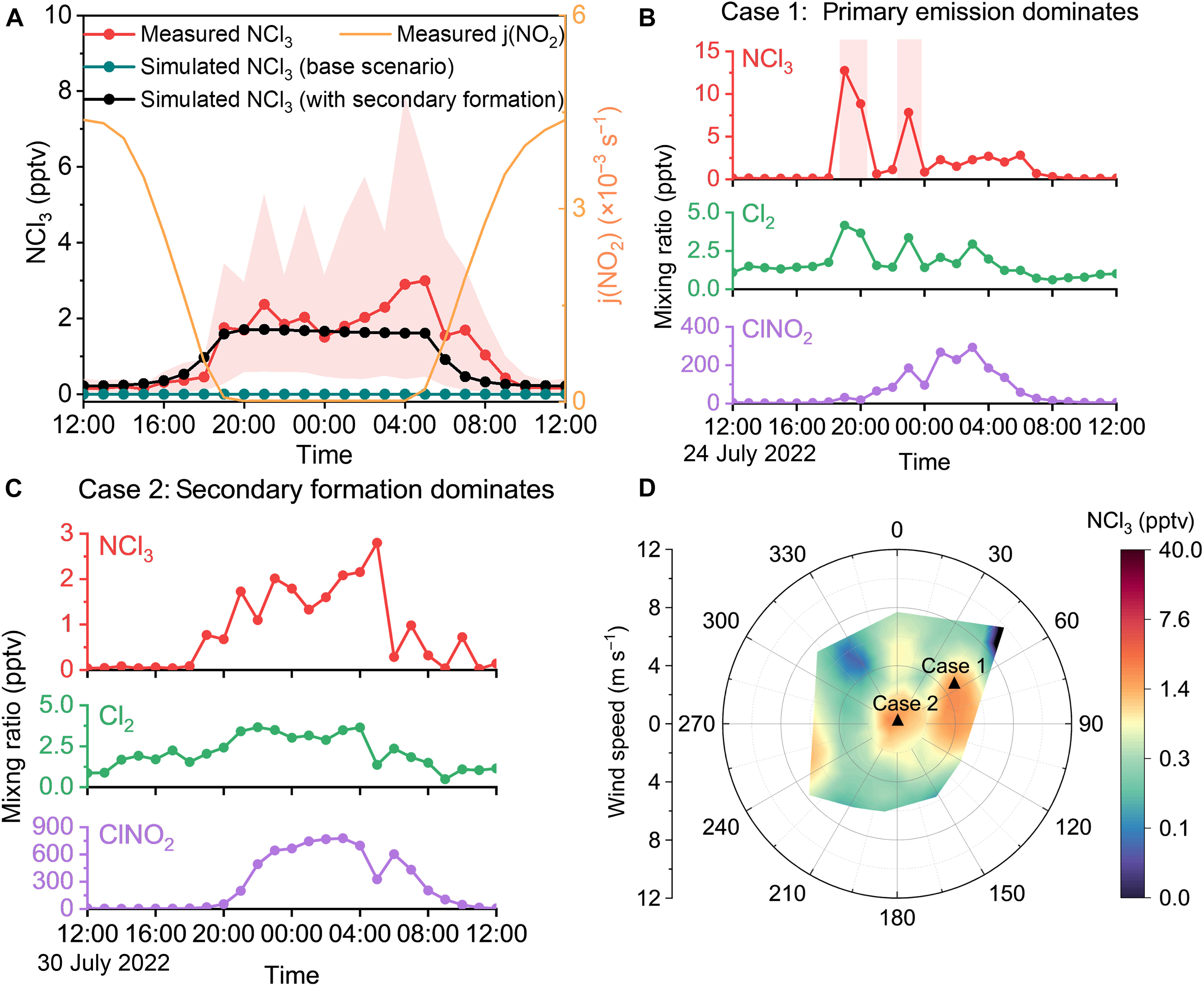

团队首先通过大气观测证明了氯胺在大气中的广泛存在。通过建立适用于化学电离质谱仪的氯胺标定方法,团队在中国北京和印度德里开展了大气氯胺的观测和定量评估,在这两个特大城市均持续观测到了显著的大气氯胺,浓度可高达数百ppt(万亿分之一)。对两种典型的氯胺时序变化特征进行分析识别,分别可归因于一次排放及大气二次生成过程。其中,二次生成情景的出现频率(约91%)远高于一次排放情景,表明氯胺大气二次生成过程广泛存在。

图1.北京夏季大气三氯胺的一次排放和二次生成特征:(A)观测与模拟的三氯胺平均日变化;(B)一次排放主导情景时序变化分析;(C)二次生成主导情景时序变化分析;(D)三氯胺在不同风速和风向下的浓度分布

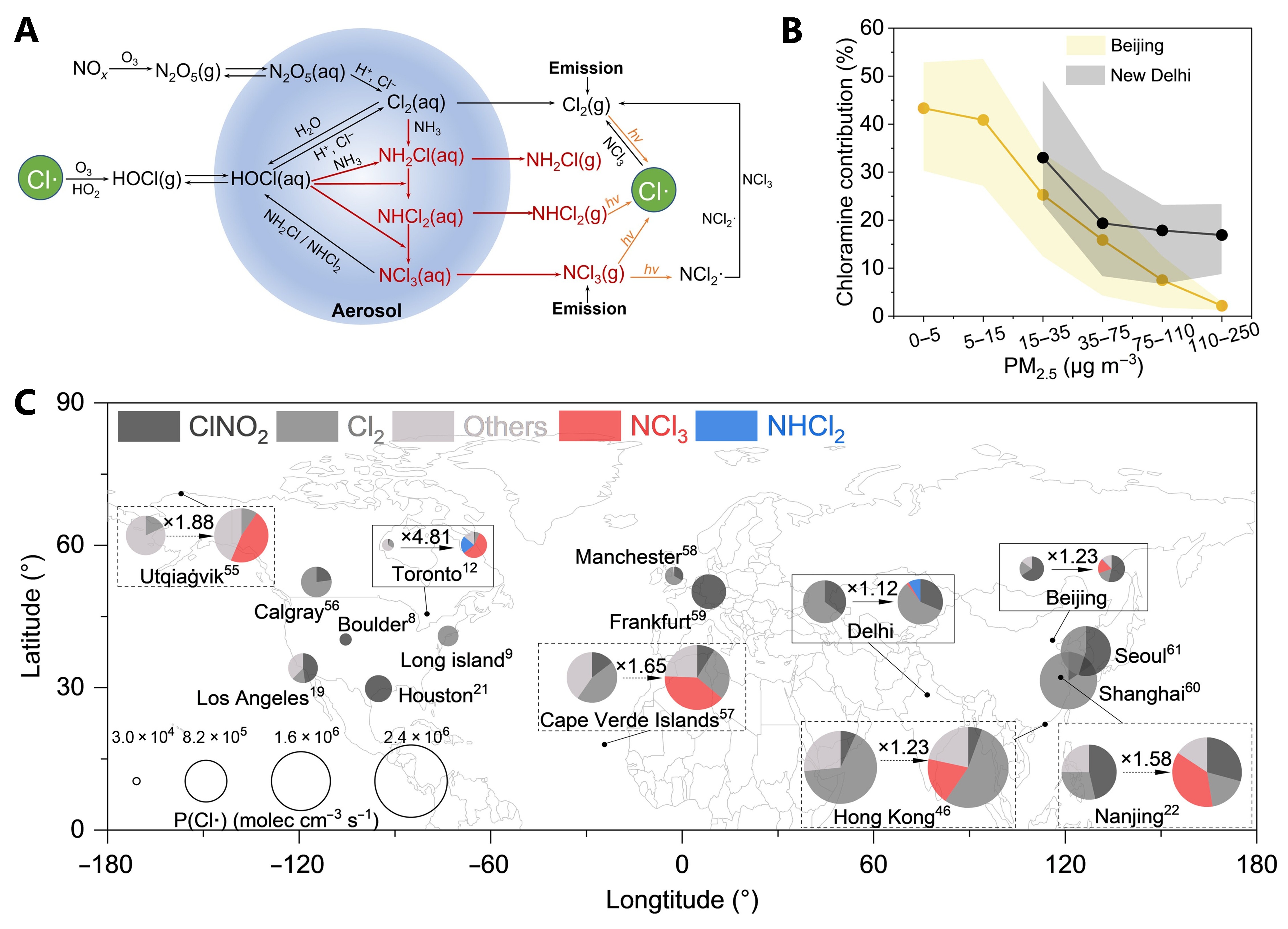

基于北京全面的大气观测数据,团队进一步采用机器学习方法,识别出相对湿度和氯气浓度是影响大气氯胺生成的关键驱动因素,揭示出氯气参与的液相过程驱动了氯胺的生成,进而提出了气溶胶液态水中氨的逐步氯化过程是大气氯胺的主要来源这一科学假设。当在箱模型中考虑这一机制时,可以复现约64%的大气三氯胺浓度日变化。同时,团队在氯气与酸性硫酸铵颗粒的控制实验中也观测到了氯胺的生成,验证了新机制的可能性。在该机制中,较高气溶胶酸度(pH约4~5)有助于促进三氯胺的生成,这也解释了在气溶胶酸度较高的清洁天和夏季,三氯胺浓度通常高于污染天和冬季。

这一氯胺多相化学机制填补了大气氯循环中缺失的一环。一次排放的氯胺可直接贡献于大气氯自由基生成,而二次生成的氯胺是氯气向氯自由基转化的关键中间体。模拟结果表明,当考虑氯胺多相化学机制时,全球氯自由基生成速率增加约10%~400%。氯胺相对贡献与PM2.5污染程度呈负相关,表明未来随着大气污染防治的推进,氯胺对氯自由基的生成可能会越来越重要。因此,构建氯胺排放清单并将新的氯胺多相化学机制纳入空气质量与气候模型,将有助于准确评估大气氯化学对空气污染和气候变化的影响。

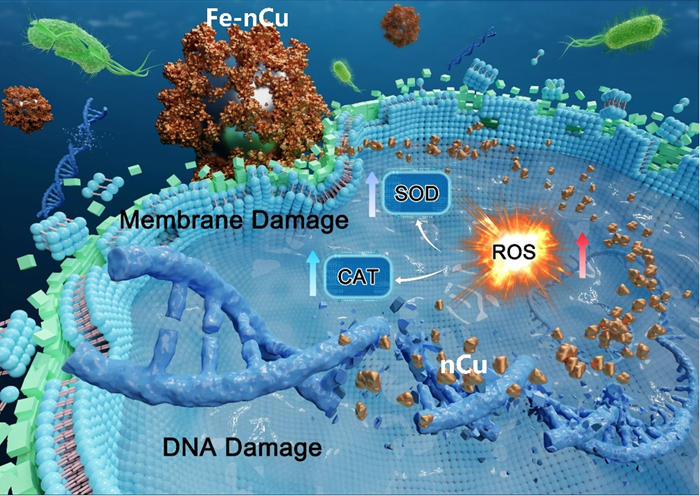

图2.(A)大气氯胺来源和转化示意图;(B)北京和德里大气氯胺对氯自由基的贡献随PM2.5浓度的变化规律;(C)氯胺多相化学机制对世界各地大气氯自由基生成速率的影响

研究成果以“氯胺化学是大气氯循环中缺失的一环”(Chloramine chemistry as a missing link in atmospheric chlorine cycling)为题,于10月29日发表于《科学进展》(Science Advances)。

清华大学环境学院2020级博士生陈易静和南京大学助理教授夏璊为论文共同第一作者,环境学院教授蒋靖坤为论文通讯作者。论文合作单位包括天翼云科技有限公司、北京化工大学、南京大学、复旦大学、香港理工大学、瑞典哥德堡大学、芬兰赫尔辛基大学,以及美国Aerodyne公司等。合作者为观测平台搭建、仪器运维、模型模拟、数据采集和分析等工作提供了重要帮助与指导。研究得到国家自然科学基金委“大气霾化学”卓越研究群体项目、瑞典研究理事会项目等的资助。

论文链接:

https://doi.org/10.1126/sciadv.adv4298

供稿:环境学院

编辑:李华山

审核:郭玲

© 版权声明

本文由分享者转载或发布,内容仅供学习和交流,版权归原文作者所有。如有侵权,请留言联系更正或删除。

相关文章

暂无评论...