文章导读

当微纳尺度陶瓷制造被公认为“不可能完成的任务”,中国科大团队却悄然撕开技术铁幕!李家文课题组首创无溶剂光刻胶合成法,用飞秒激光精准“雕刻”出150纳米级高熵陶瓷三维结构,比强度突破1GPag⁻¹cm³——比钢铁轻10倍,抗冲击力却强百倍。这项发表于《科学·进展》的突破,不仅攻克了高熵陶瓷微纳成型百年难题,更让超轻超强材料直通航空航天与微机电系统应用前线。想解锁纳米晶革命”密码?全文揭秘如何用一杯酸碱溶液改写高端制造规则。

— 内容由好学术AI分析文章内容生成,仅供参考。

近日,中国科学技术大学工程科学学院李家文教授课题组在高熵陶瓷微纳尺度三维打印领域取得重要进展。他们开发出一种通用且高效的多元陶瓷微纳尺度三维打印方法,成功实现了具有亚微米特征尺寸的多元陶瓷三维结构制造,并制备出超轻、超强特性的高熵陶瓷纳米晶格三维超材料。

该技术攻克了高熵陶瓷在微纳尺度三维成型方面的难题,为多元陶瓷微纳器件的开发与应用开辟了新路径。相关研究成果以“Lightweight and ultra-strong 3D nano-architected high entropy ceramics metamaterials”为题发表在《科学·进展》上。工程科学学院博士生蒋谟东、博士后李瑞和硕士生李滨兆为论文共同第一作者,李家文教授为通讯作者。

高熵陶瓷(HECs)通常是由四种及以上等摩尔或近等摩尔比的金属阳离子与非金属元素(如碳、氮、氧、硼)共同构成的新型多组元陶瓷材料。其核心特征在于利用显著的高熵效应稳定单一晶体结构,结合晶格畸变效应、缓慢扩散效应和鸡尾酒效应,能够突破传统陶瓷的性能限制,展现出优异的高温稳定性、抗氧化与耐腐蚀性、超高的硬度与断裂韧性,在热障涂层、核能材料、催化剂和耐磨部件等极端环境应用中潜力巨大。然而,目前高熵陶瓷的研究多集中于粉末、块体及涂层等形态,如何实现具有复杂三维形貌、尤其是百纳米级特征尺寸的高精度陶瓷结构,仍是制约其在微纳光子器件、微机电系统与高性能机械超材料等前沿领域应用的关键技术瓶颈。

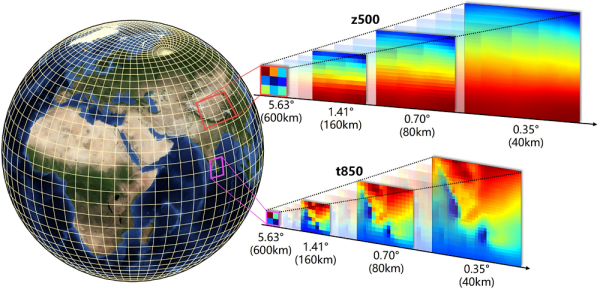

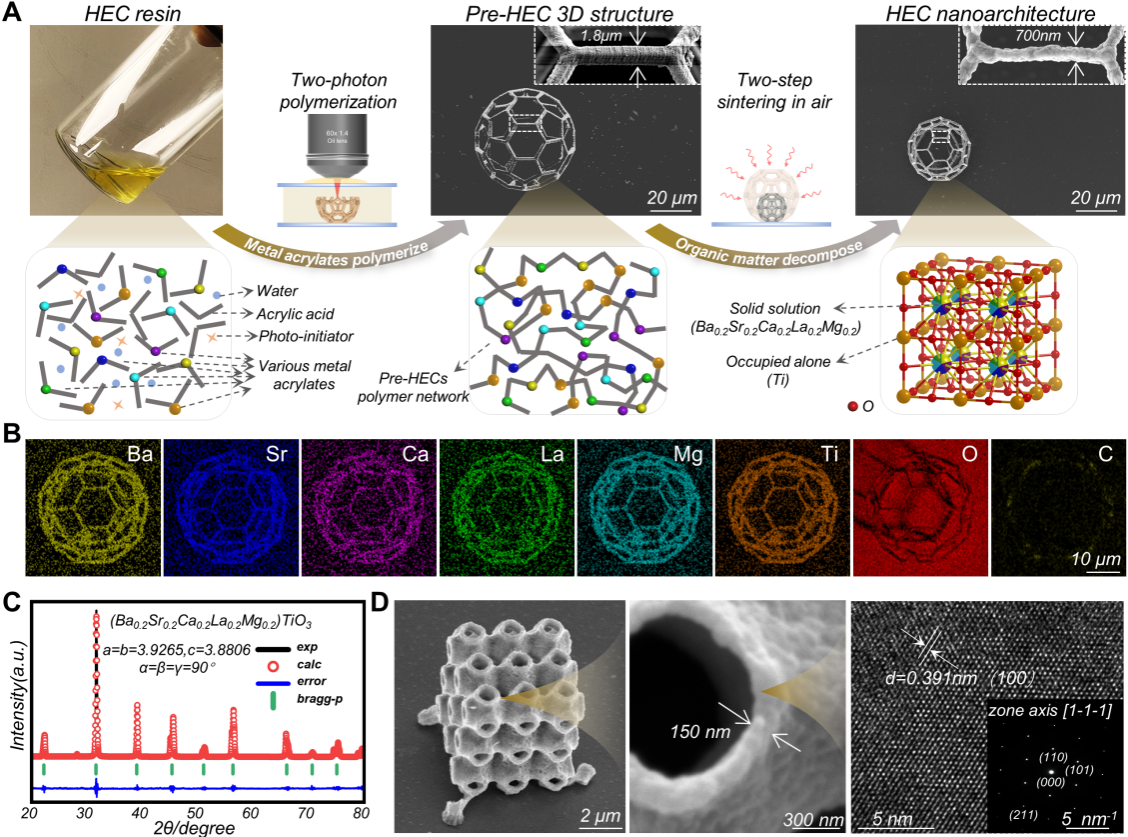

图1 高熵陶瓷微纳三维结构制备方法

李家文课题组首先开发了一种基于酸碱中和反应的光刻胶合成策略,无需有机溶剂与交联剂,即可制备出超过15种完全透明的光敏金属丙烯酸酯,其陶瓷成分负载量高达70%,并具备优异的光学透明度。再通过飞秒激光双光子聚合成形和烧结处理工艺,成功实现了全致密、高形状保真度和优异力学性能的微纳三维陶瓷结构(图1)。利用该技术,课题组成功制备出特征尺寸低至150纳米的全致密高熵陶瓷纳米晶格,首次将高熵效应引入微纳三维结构陶瓷,并通过诱导高密度位错显著增强了材料强度与韧性。

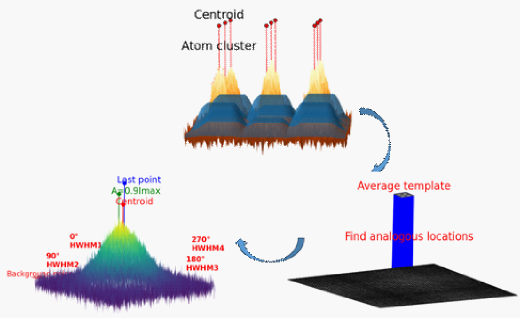

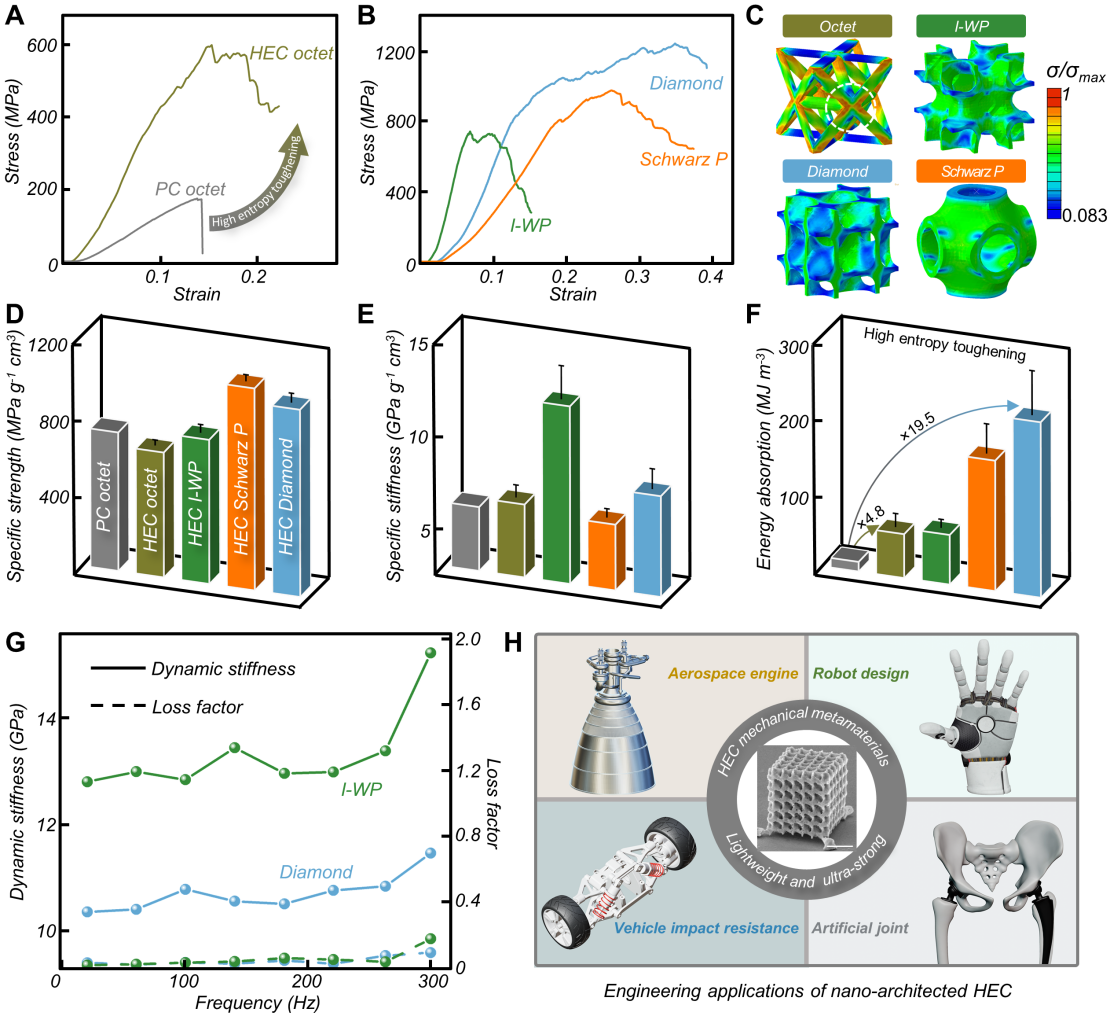

测试结果显示,该高熵陶瓷纳米晶格展现出超越1GPag⁻¹cm³的超高比强度、高达230MJm⁻³的能量吸收能力以及卓越的断裂韧性(图2)。该研究为探索多组分结构陶瓷微纳器件的制造,尤其是高熵陶瓷在微纳机电系统与航空航天等领域的应用提供了全新解决方案。

图2 高熵陶瓷纳米晶格具有良好的力学性能

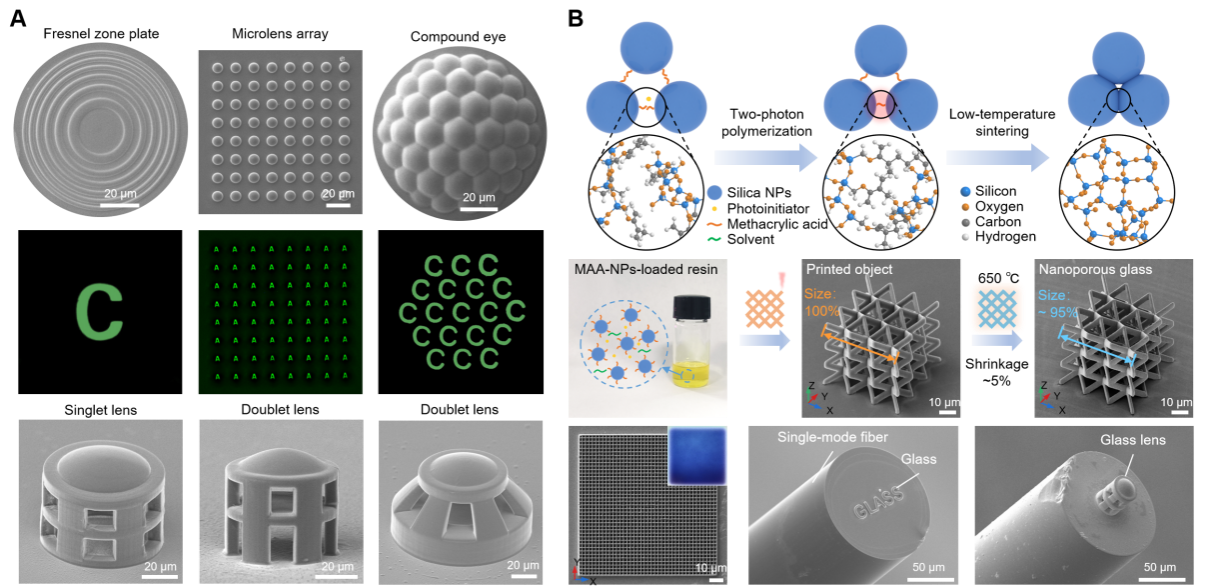

近年来,李家文课题组致力于玻璃、陶瓷和金属等材料的微纳尺度三维打印研究。基于双光子成形和烧结工艺,已成功开发出一系列高质量玻璃光学微器件,包括单层透镜、双层透镜、菲涅尔波带片和复眼等。为实现玻璃微器件低温集成,课题组进一步开发出富含二氧化硅纳米颗粒的无交联剂树脂,通过双光子聚合技术和低温烧结工艺(650℃),制备出具有低线性收缩率(~5%)的玻璃微光学器件,并成功实现了玻璃微透镜在光纤端面上的原位低温集成(图3)[ACS Nano 19, 31643−31655 (2025)]。此外,课题组还实现了具有亚微米特征尺寸的氧化镁透明陶瓷的制造[ACS Nano, 19, 19318-19327 (2025)],并完成了多种金属微纳结构的三维成形[Nano Letters 25, 8294−8302(2025); Lab on a Chip 24, 832-842(2024)]。

图3 玻璃微纳三维打印:(a)微光学器件,(b)低温制备低收缩率玻璃微结构

上述工作合作者包括精密机械与精密仪器系微纳米工程实验室褚家如教授、吴东教授、胡衍雷教授、陈杨特任教授、倪劲成特任教授以及近代力学系吴恒安教授、张忠教授和汪国睿特任教授等。研究工作得到国家自然科学基金、国家重点研发计划、合肥国家实验室自主部署项目、安徽省重大科技专项、合肥市自然科学基金、中央高校基本科研业务费专项、中国科学技术大学创新创业基金等项目的支持。

论文链接:

https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.adw6632

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsnano.5c09272

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsnano.5c02287

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.nanolett.5c01420

https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2024/lc/d3lc01084h

(工程科学学院、科研部)

© 版权声明

本文由分享者转载或发布,内容仅供学习和交流,版权归原文作者所有。如有侵权,请留言联系更正或删除。

相关文章

暂无评论...