文章导读

华南晚中生代大规模岩浆活动的背后,究竟隐藏着怎样的深部密码?传统板块俯冲模型难以完美解释其独特的时空迁移特征。南京大学王孝磊团队通过数值模拟惊人地发现,真正的“推手”并非来自外部,而是岩石圈自身的“长期拆沉”。这一过程如同“水滴”般持续剥离并向海迁移,不仅点燃了长达数千万年的岩浆“引擎”,更塑造了盆岭构造,为这一世纪难题提供了颠覆性的新视角。

— 内容由好学术AI分析文章内容生成,仅供参考。

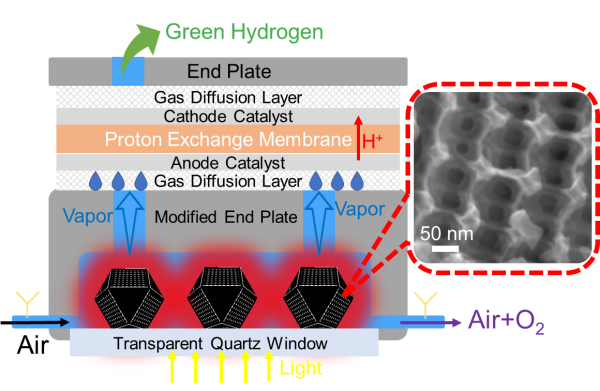

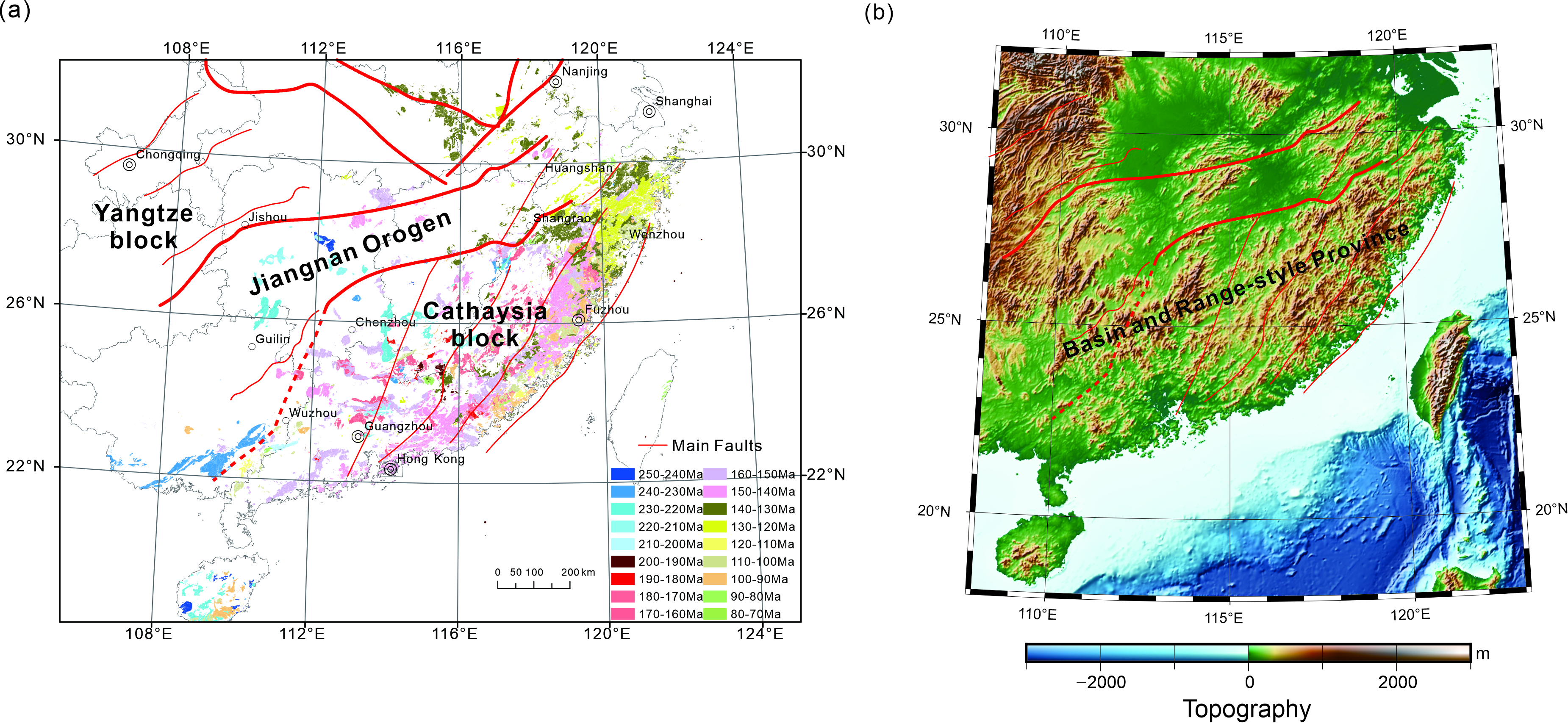

华南晚中生代(侏罗纪-白垩纪)发育的大规模长英质岩浆活动和类似北美盆岭省的构造(图1)在全球颇具特色,且与巨量稀有金属成矿有关,引起长期广泛关注。形成这些岩浆和构造的深部地球动力学机制是关键科学问题所在。前人研究提出了古太平洋板块西向俯冲大背景下的多种构造模式,包括俯冲带后撤引起的俯冲角度从低到高的转变、平板俯冲及其断裂、洋脊俯冲等。然而,俯冲的形式变化还无法较好解释大数据揭示的岩浆岩从内向外的时空变化特征。近期,有研究根据地震波成像提出了岩石圈拆沉模式,为理解晚中生代陆内岩浆活动的构造背景提供了新的视角。然而,岩石圈拆沉如何迁移并在华南形成如此大规模的岩浆活动是有待进一步解决的问题。

图1 华南中生代岩浆时空分布与地形格架。(a) 华南地块中生代花岗质岩浆活动的时空分布。 (b) 现今华南地块的地形图。

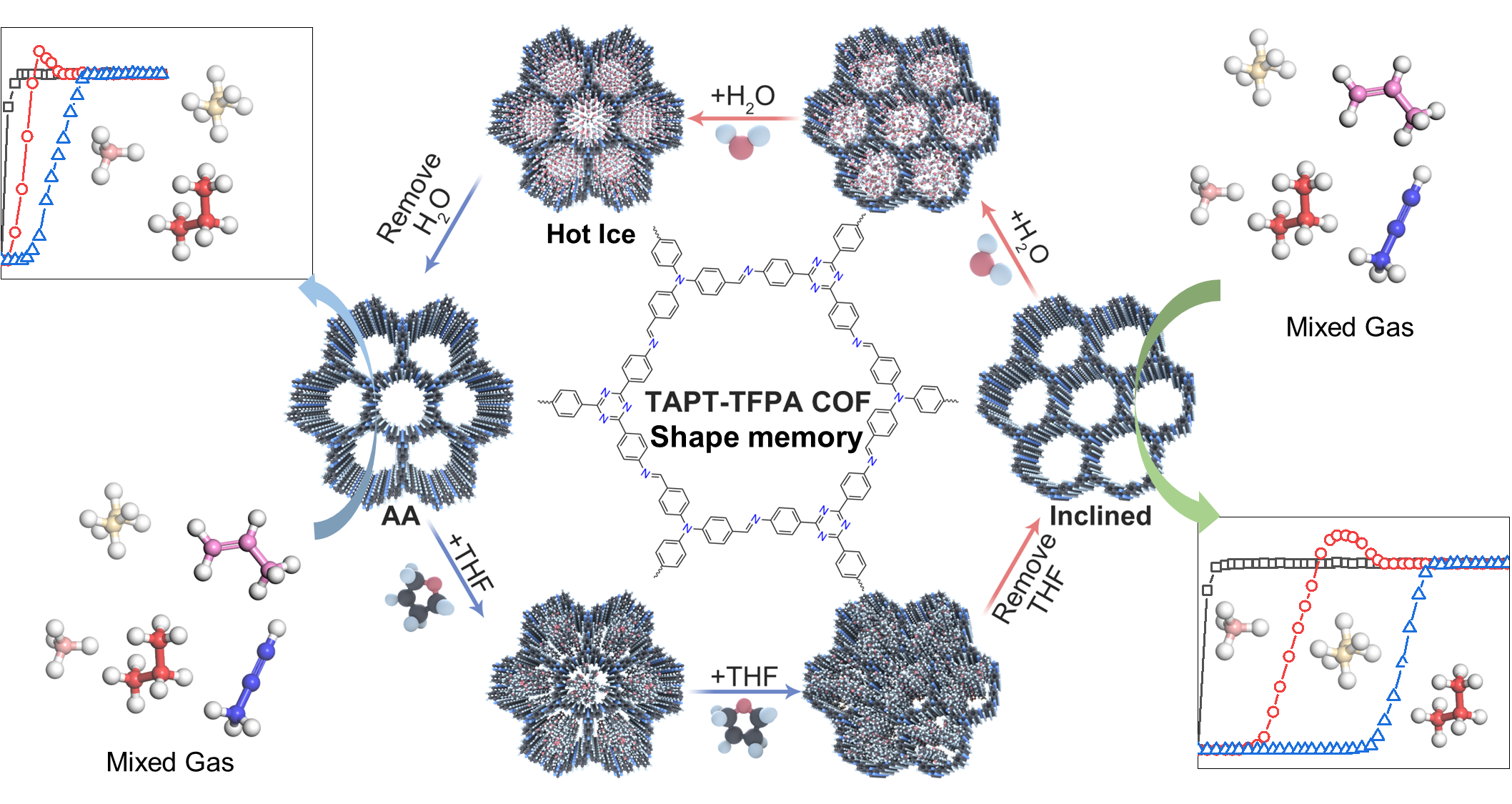

针对这一问题,南京大学地球科学与工程学院、关键地球物质循环与成矿全国重点实验室骨干王孝磊教授、吴本君副教授等组成岩浆-深部构造模拟团队,与团队博士研究生周圣迪通过数值模拟方法,深入分析了华南晚中生代的岩石圈拆沉过程,发现岩石圈的长期拆沉可较好解释当前华南晚中生代岩浆-构造的特征。

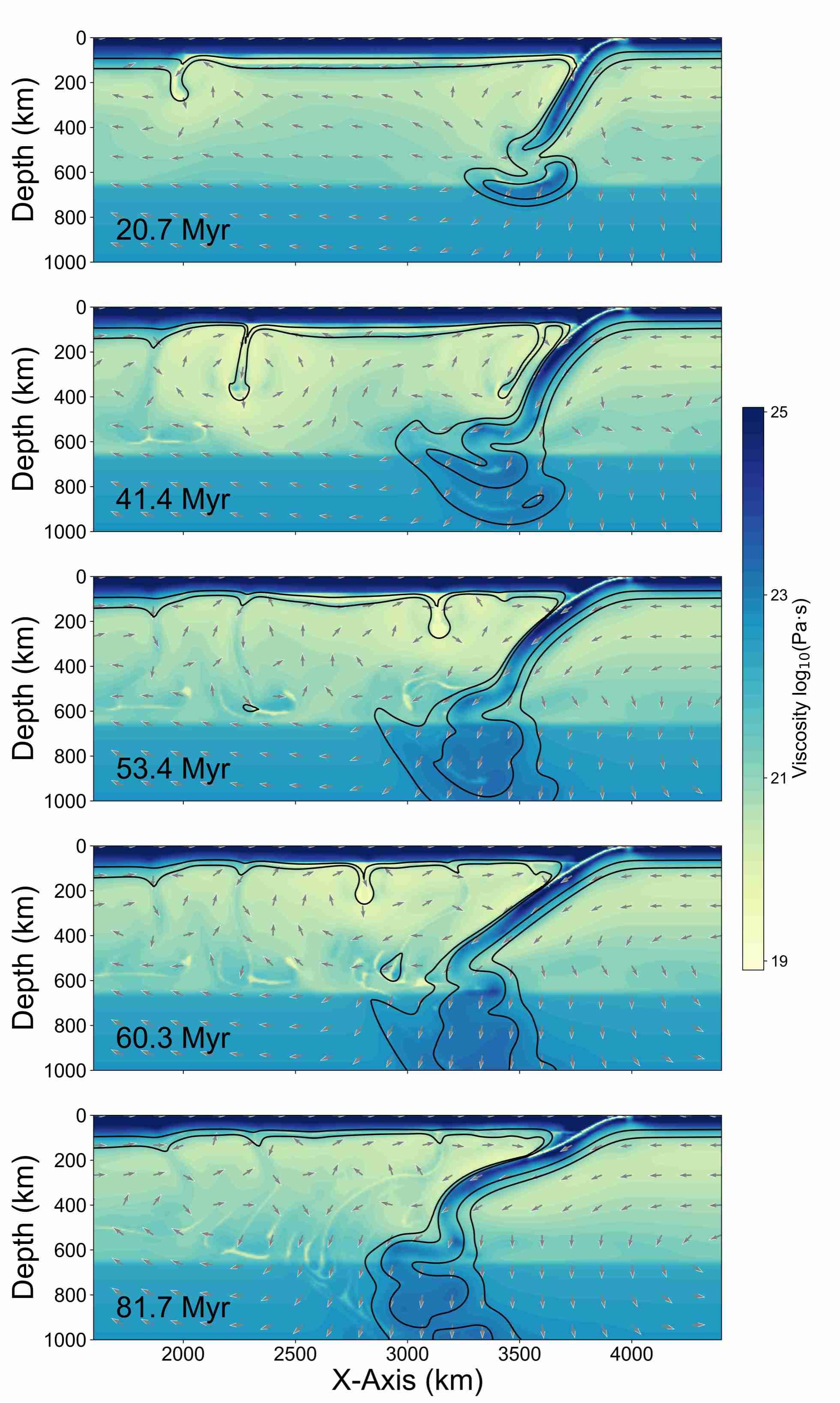

图2 参考模型的岩石圈拆沉演化过程

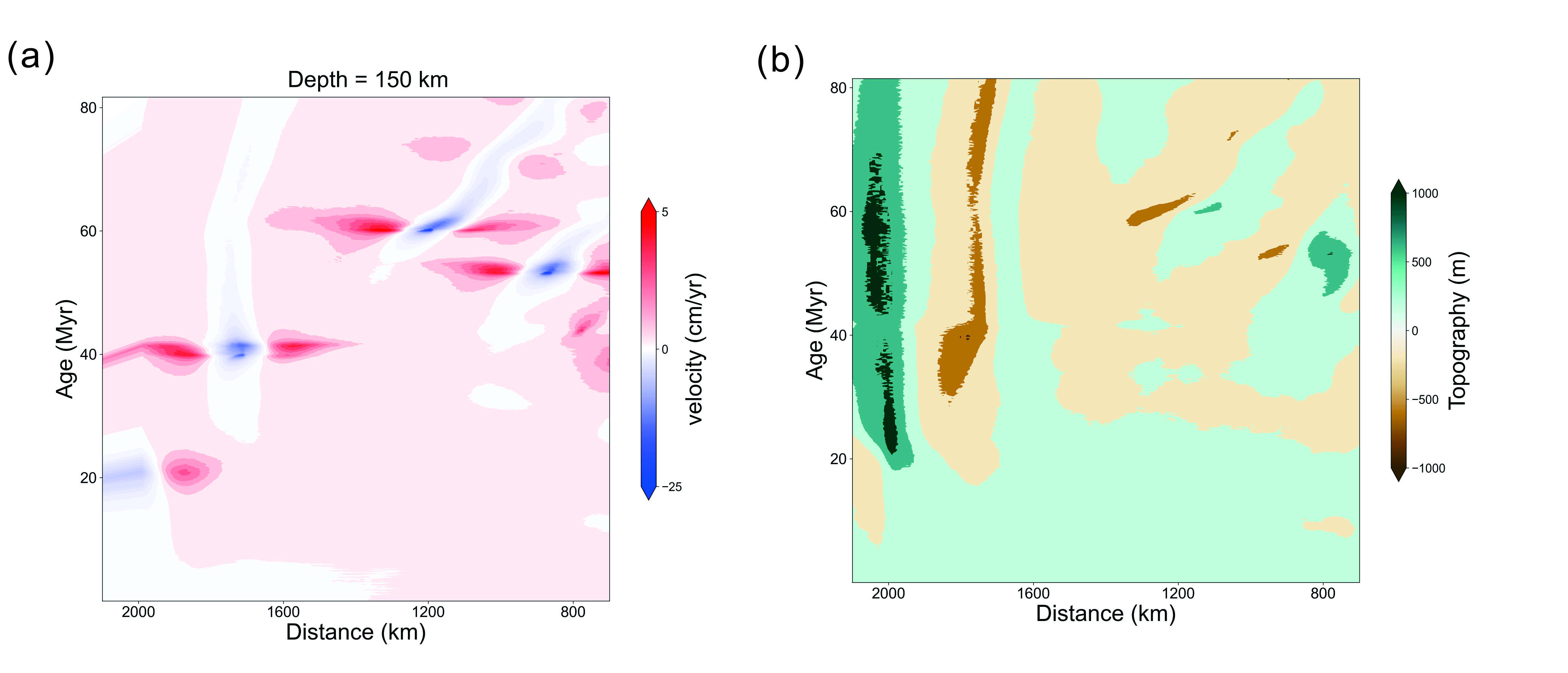

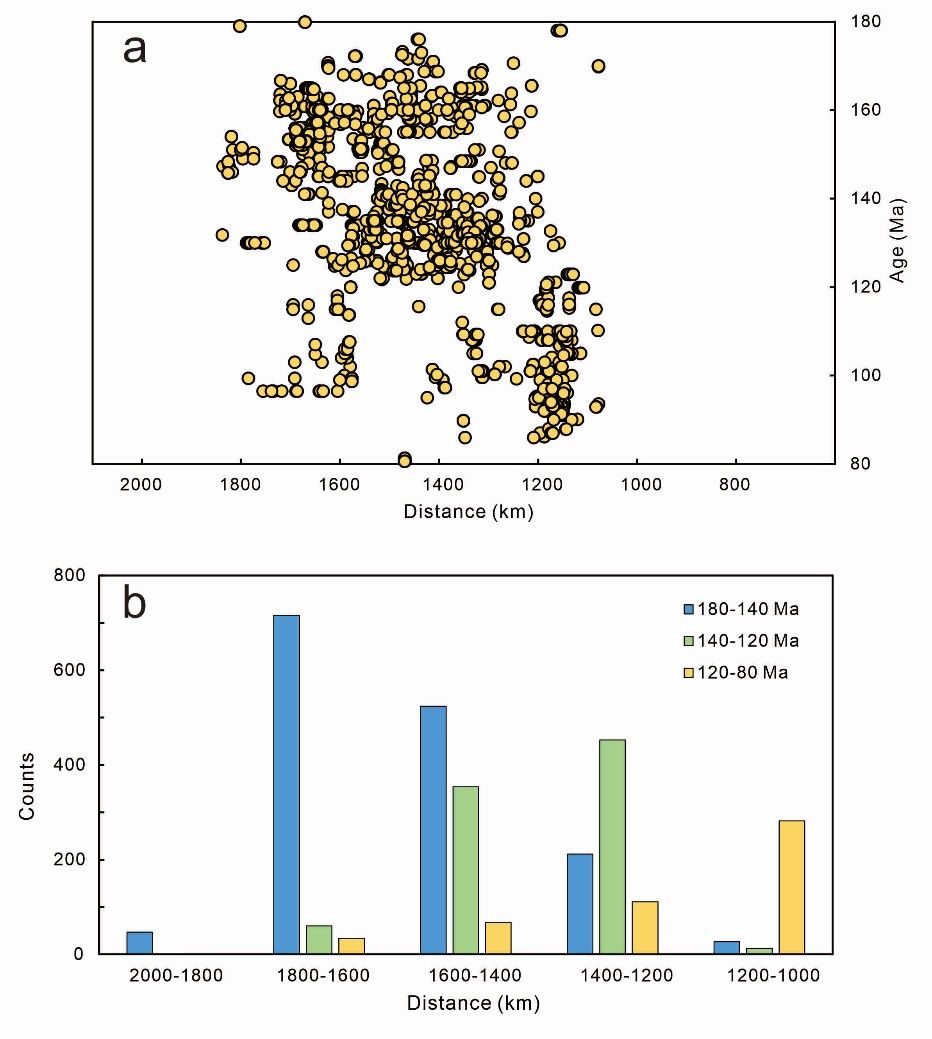

在模型中,华南地块分为华夏地块和扬子地块两部分,模型起始时间为180 Ma。根据数值模拟(图2),下部岩石圈地幔以水滴形式从岩石圈剥离,并随着时间演进。在最初的10 Myr,陆内岩石圈保持稳定,没有发生拆沉。然而,在持续的俯冲作用下,远场挤压应力通过大陆板块传播开来。由于下岩石圈地幔中的流变性强度差异,特别是在华夏地块和扬子地块的汇聚边界处,应力会在这一流变性薄弱带局部增加。因此,此处逐渐显示出不稳定的发展,第一个拆沉“水滴”开始形成(图2)。约20 Myr(即160 Ma),这个“水滴”进入软流圈,并在其靠大洋侧触发了上涌的地幔流动(图3a)。这推动了地表伸展环境的形成,并进一步促进了岩浆的形成。这与晚中生代初始岩浆作用靠近华夏地块和扬子地块交界处的现象一致。同时,下沉水滴的形成向下拉拽岩石圈,导致相关的地表下沉(图3b)。地幔流的动力学扰动最终在40 Myr时触发了第二个“水滴”,导致“水滴”中心的迁移(图3)。在下沉“水滴”的两侧,热的地幔流会上升并取代下方的岩石圈地幔。这样的结果可以很好地解释华南岩浆作用存在的呈多中心放射状向外扩展的空间趋势(图1a)。地幔流的上升导致了下沉中心周围区域的地表隆起,而下沉中心则表现为地表沉降,这也促进了盆岭构造的形成(图3b)。在40 Myr后,由于活跃上升流所引起的动态扰动,“水滴”进一步朝着海沟方向迁移。接下来的“水滴”发生在约50 Myr和约60 Myr(图 2,3),对应着朝沿海方向140-120 Ma和120-80 Ma的岩浆作用依次占主导的现象(图4b)。这些“水滴”通过地幔动力学强烈地改变了地表地形和岩石圈地幔结构。

图3 参考模型中(a)深度150 km处垂直速度分量(vy)变化和(b)地表动力地形变化

值得注意的是,水滴下沉(即拆沉)是一个持续的过程,而非短暂的事件。当水滴移动到内陆地区时,一些小规模的水滴仍会在两个板块的汇聚边界附近继续落下,浅表反应可能是一些相对较小的岩浆活动。这样的结果可以较好地解释华南花岗质岩浆活动向海沟方向迁移不明显的现象(图4a)。在80 Myr时,大部分下岩石圈地幔已经被破坏。此时,由于岩石圈拆沉已经完成,岩浆活动逐渐减弱并最终停止。这与华南岩浆作用在100 Ma之后逐渐减弱最终在80-90 Ma停止相一致。

图4 华夏地块岩浆时空分布特征。(a)所有数据的散点图。x轴表示露头位置到海沟的距离

y轴为样本年龄。(b)所有数据按距离分割的直方图。数据以200公里为间隔显示,以说明时空分布的趋势

在模型中,花岗质岩浆活动并非直接与地幔过程相关联。由下沉水滴所引起的上涌热物质能够导致岩石圈地幔的部分熔融,从而产生大量的玄武质岩浆。随后,大规模的玄武质岩浆底侵于下地壳,为下地壳部分熔融形成花岗质岩浆提供了足够的热量。在华南,花岗岩体内部的岩浆混合现象,以及流纹岩和玄武岩的复合熔岩流,都表明玄武质岩浆广泛且强烈的底侵作用。此外,岩石圈拆沉模型结果(图3b)与华南中生代的盆地演化大体一致。根据计算得到的动力地形,下沉水滴与上升地幔流可产生约1000 m的高程差,这与如今华南的地形相一致(图1b)。华南地块晚中生代的拆沉过程使得岩石圈厚度从约120 km减小到约70 km,促进了新生代玄武质岩浆的喷发。

本研究通过结合俯冲和拆沉作用的地球动力学模型来研究华南晚中生代岩石圈的演化,为解释华南晚中生代岩浆作用和盆地演化提供了一个全新的视角。上述成果近日以“Secular lithospheric delamination controls Late Mesozoic magmatism and basin evolution in South China”为题在线发表于国际权威地球科学期刊《Earth and Planetary Science Letters》上,博士研究生周圣迪为论文第一作者,王孝磊教授和吴本君副教授为共同通讯作者。本研究得到了国家自然科学基金(项目编号:42430310、92162322 和 42374122)、国家重点研发计划项目(项目编号:2022YFF0800402)、关键地球物质循环前沿科学中心(2024JC03)以及关键地球物质循环与成矿全国重点实验室的资助。

论文信息:Zhou, S.-D., Wu, B., Wang, X.-L., 2025. Secular lithospheric delamination controls Late Mesozoic magmatism and basin evolution in South China. Earth and Planetary Science Letters 671, 119660.

原文链接:https://doi.org/10.1016/j.epsl.2025.119660

© 版权声明

本文由分享者转载或发布,内容仅供学习和交流,版权归原文作者所有。如有侵权,请留言联系更正或删除。

相关文章

暂无评论...