碎裂函数和强子化实验研究取得进展

文章导读

你是否好奇,那些看不见的夸克和胶子如何“变身”为可观测的强子?中国科学院近代物理研究所团队利用BESIII实验数据,首次在低能区精确测量了带电π介子和K介子的产生截面,精度高达1%~2%。这项突破为破解量子色动力学(QCD)在低能区的非微扰难题提供了关键数据,验证了因子化定理与同位旋对称性在碎裂过程中的有效性。研究登上《物理评论快报》,揭开强相互作用背后隐藏的规律。

— 内容由好学术AI分析文章内容生成,仅供参考。

近日,中国科学院近代物理研究所在碎裂函数和强子化实验研究方面取得重要进展。该研究利用北京谱仪(BESIII)能量扫描数据,精确测量了带电pion和Kaon介子的单举产生微分截面,为解决量子色动力学低能区非微扰性质的研究难题提供了关键实验数据。

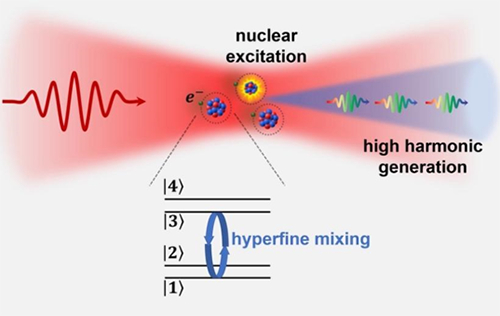

标准模型的量子色动力学(QCD)是描述部分子(夸克和胶子)间强相互作用的理论,它的最大挑战来自低能区的非微扰性质。由于色禁闭效应,实验上无法直接观测到带色荷的部分子,只能探测色中性的强子。碎裂函数描述了部分子的强子化过程,对其开展研究是理解强子产生机制的重要手段。正负电子对撞中单举强子的产生被认为是研究碎裂函数最有效的过程之一。目前,在质心能量低于10GeV的区域,能用于碎裂函数研究的高精度正负电子对撞实验数据极为有限。

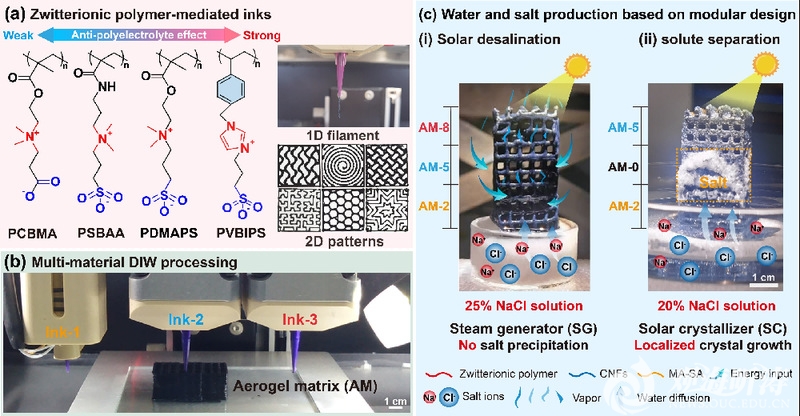

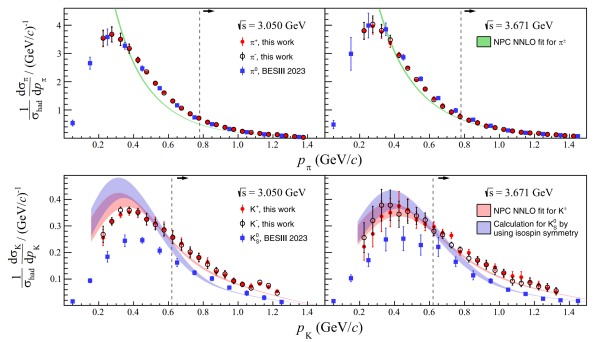

面对这一挑战,团队利用BESIII能量扫描数据,精确测量了带电pion和Kaon介子的单举产生微分截面,最高精度达1%~2%。结合NPC合作组(Non-perturbative Physics Collaboration)的全局数据拟合研究,这一新的测量结果与基于次次领头阶精度的QCD理论分析相符合,尤其是大动量强子区域。该研究成果为检验低能区QCD因子化定理及部分子碎裂过程中同位旋对称性的有效性提供了有力的实验支持,对深入理解强相互作用动力学具有重要意义。

相关研究成果发表在《物理评论快报》(Physical Review Letters)上。研究工作得到国家自然科学基金委员会、科学技术部、中国科学院和中国博士后科学基金会等的支持。

正负电子对撞过程研究强子碎裂函数示意图

带电pion和Kaon介子单举产生微分截面结果

© 版权声明

本文由分享者转载或发布,内容仅供学习和交流,版权归原文作者所有。如有侵权,请留言联系更正或删除。

相关文章

暂无评论...