研究揭示鸟类社交网络多层次结构形成机制

文章导读

你是否想过,鸟类的社交圈竟和人类一样复杂?一项基于数百万条数据的追踪研究发现,斑胸草雀不仅拥有“至交好友”和“核心朋友圈”,甚至其社交网络呈现出与人类、大象、狒狒相似的分形结构。科学家首次揭示,亲密关系由个体偏好驱动,而泛泛之交则受环境空间影响。这项突破性研究颠覆了我们对鸟类社会性的认知,揭示了跨物种社交结构的普遍规律——原来,动物界的“人情世故”远比想象中精密。

— 内容由好学术AI分析文章内容生成,仅供参考。

动物的社交网络结构在种群生态与演化过程中具有重要作用,其能影响疾病传播和合作行为的产生,并塑造文化传递与社会稳定性。目前,学界对鸟类等其他社会性物种的研究相对匮乏,且对于个体社会决策如何逐步汇聚并塑造群体尺度上的社交结构尚不明晰。

近日,中国科学院动物研究所研究团队通过对斑胸草雀的大规模、高分辨率持续追踪,揭示了鸟类群体中存在清晰的多层次社交网络结构。

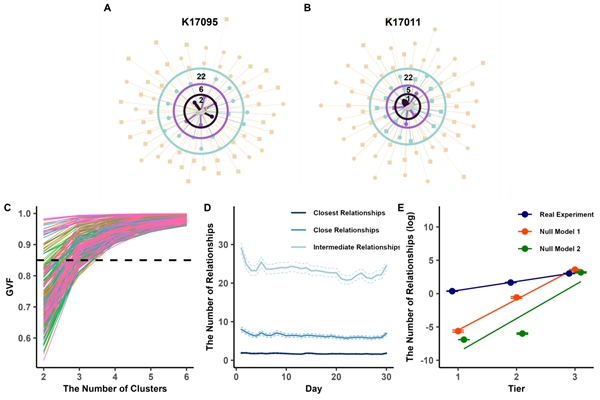

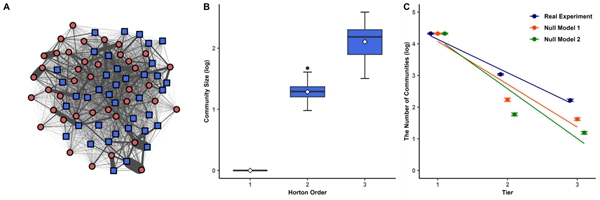

研究团队利用自动化条码追踪系统,在四个大型斑胸草雀混合群体(每群约80只个体)中,连续30天收集了数百万条个体位置与交互数据。这一技术使科研人员能够以秒级分辨率捕捉鸟类共栖、聚群等社会互动,超越了以往依赖人工观察的研究方式。分析发现,在个体水平上,斑胸草雀的社会关系呈现稳定分层,即每只鸟通常保持1-2个最亲密伙伴,相当于人类的“至交好友或伴侣”;维持6-7个亲密伙伴,类似“核心朋友圈”;拥有22-24个中等关系伙伴,对应“泛泛之交”。这些关系连续长时间保持高度一致,显示出稳定的社会选择倾向。分析表明,这些分层关系在种群层面,形成了类似分形结构的多层次社会网络,其扩展比例与人类、大象、狒狒、逆戟鲸等大型哺乳动物高度相似,这表明不同物种或受到共同的限制因子约束。

进一步,科研人员引入空间与社会选择零模型,并与观察到的真实情况进行对照。结果显示,最亲密与亲密关系的维持主要由个体社会偏好驱动,即鸟类主动选择了固定伙伴,而部分中等关系或关联水平更低的群体受到其所在环境空间因素的影响,如对特定栖木或取食点的共同偏好。

该研究阐明了空间选择和社交偏好在社交关系形成中的作用机制,探讨了不同社会性物种在认知与时间等限制因子作用下,或产生相似社交结构的普遍规律,扩展了学界对鸟类社会性的认知,提示了多层次社交结构或是动物界普遍存在的现象,为比较不同类群社会系统演化、理解动物如何在认知与时间限制下,组织群体生活提供了新的理论依据。

相关研究成果发表在《英国皇家学会学报B–生物科学》(Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences)上。研究工作得到国家自然科学基金委员会、中国科学院的支持。

斑胸草雀自我中心网络的分形结构

斑胸草雀多层次社会网络的群体结构

© 版权声明

本文由分享者转载或发布,内容仅供学习和交流,版权归原文作者所有。如有侵权,请留言联系更正或删除。

相关文章

暂无评论...