单周期飞秒激光产生与表征研究取得进展

文章导读

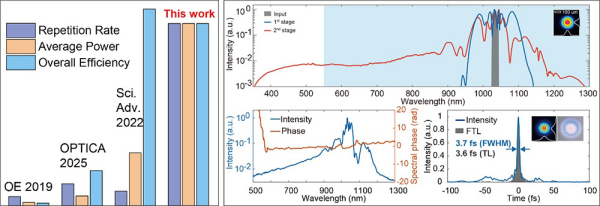

单周期飞秒激光——这个超快领域的“圣杯”,为何十年来始终卡在技术瓶颈?中国科学院物理研究所团队刚刚破解难题!他们创新引入弱电离稳定机制,将超连续光谱拓展至350-1300nm,在50kHz高重复频率、13.5W平均功率下,把脉冲宽度压缩至3.7飞秒(仅一个光周期),峰值功率飙升至45.8GW。这不仅是全球首次实现高重频、高功率与高效率的协同突破,更将直接推动下一代高通量阿秒光源研发,为超快物理研究打开新大门。想看如何颠覆行业极限?这篇《光学快报》最新成果不容错过!

— 内容由好学术AI分析文章内容生成,仅供参考。

单周期飞秒光源被视为产生孤立阿秒光脉冲的“理想”驱动源,但其产生与表征难度高于少周期飞秒激光,是超快激光领域的难题。目前,仅有少数研究组报道过单周期飞秒光源的相关成果,但其综合指标与下一代高通量阿秒光源对驱动源的极端要求存在差距。因此,构建兼具高重复频率与高功率特性的单周期飞秒光源,已成为突破下一代高重频、高通量阿秒光源技术瓶颈的关键。

近期,中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家研究中心研究团队,在单周期飞秒激光产生与表征研究方面取得进展。在飞秒激光传播过程中,团队引入弱电离稳定机制的超连续谱,通过调控气体电离程度,抑制了等离子体不稳定性及色散扰动,将超连续白光的光谱范围拓展至350nm至1300nm。在重复频率50kHz、平均功率13.5W条件下,团队将脉冲宽度从近200fs压缩至3.7fs,峰值功率从2.2GW提升至45.8GW,实现了高重频、高功率、单周期脉冲压缩目标。

与以往单周期脉冲压缩方案相比,这一方案兼顾高重复频率、高平均功率、高峰值功率及高产生效率等关键指标,实现了多指标协同优化。该成果有望为研发高重频、高通量阿秒光源提供关键技术支撑,助力高重频阿秒物理研究。

相关研究成果发表在《光学快报》(Optics Letters)上。研究工作得到中国科学院等的支持。

不同单周期脉冲压缩方案的关键指标对比(左),超连续白光光谱展宽(右上),接近变换极限的单周期飞秒脉冲压缩结果(右下)

© 版权声明

本文由分享者转载或发布,内容仅供学习和交流,版权归原文作者所有。如有侵权,请留言联系更正或删除。

相关文章

暂无评论...