文章导读

人类大脑如何进化出超凡认知力?传统技术难解胎脑基因调控之谜,北大李程团队重磅推出SCOPE-C新技术——仅需1000个细胞,便能高精度捕获开放染色质互作图谱!研究首次揭示人类兴奋性神经元拥有长达10Mb的特有长程增强子网络,远超猕猴与小鼠,且与神经发育障碍基因高度重合。这不仅破解了人类皮层发育的独特调控密码,更为理解自闭症等疾病根源提供关键线索。立即深挖基因空间调控的颠覆性发现,解锁大脑进化的终极奥秘!

— 内容由好学术AI分析文章内容生成,仅供参考。

人类大脑在进化过程中形成了高度复杂的结构与功能,其显著特征包括脑容量的扩大和皮层折叠的增加,这些表型变化为更复杂的神经环路的形成和认知能力奠定了基础。近年来的研究表明,三维基因组在空间中的精细调控网络在大脑发育过程中发挥关键作用,通过远距离调控元件的相互作用控制神经发育相关基因的表达。然而,大脑发育过程中各细胞亚群的基因空间调控模式尚待进一步解析。尽管已有方法能够在有限量细胞中捕获染色质互作,但其往往分辨率不足,难以与开放染色质上的功能性元件直接对应。因此,对于数量有限的胎脑细胞,亟需能够在少量细胞条件下同时解析开放染色质区域及其空间互作的新技术。

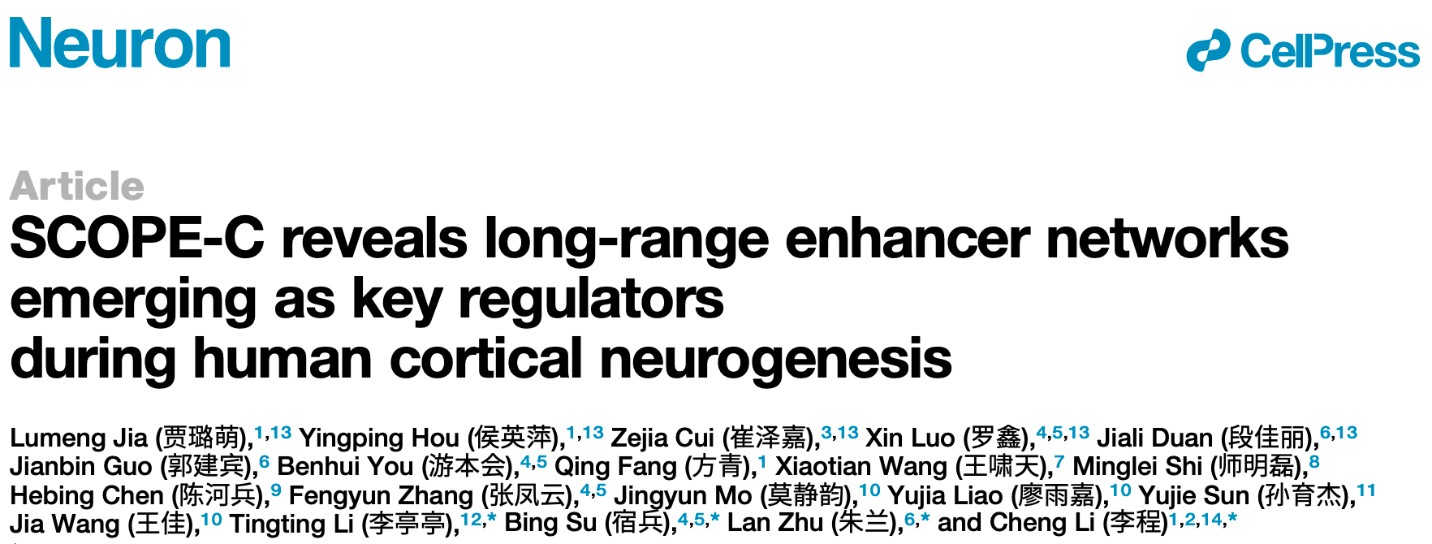

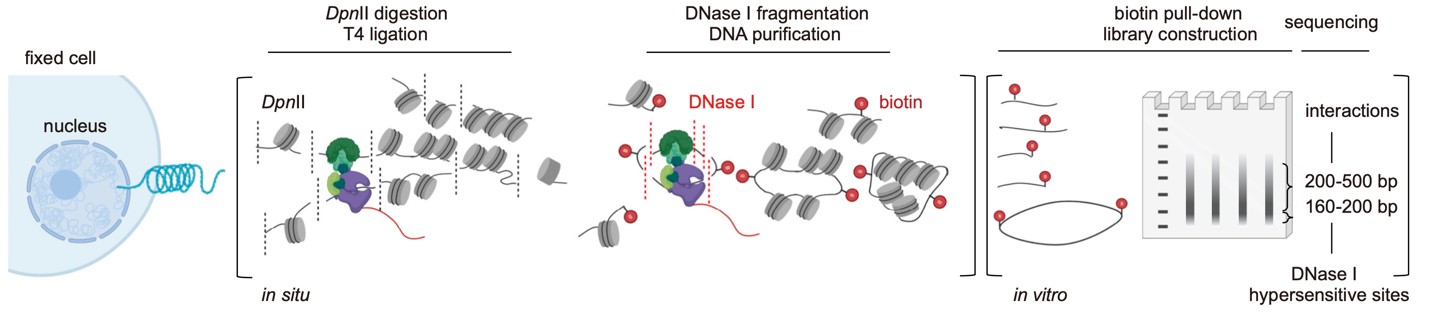

2025年10月2日,北京大学李程研究员、中国医学科学院北京协和医学院朱兰教授与中国科学院昆明动物研究所宿兵教授团队合作在Neuron杂志发表题为“SCOPE-C reveals long-range enhancer networks emerging as key regulators during human cortical neurogenesis ”的研究论文。该研究报道了一种新方法SCOPE-C,仅需1000个细胞,即可同时高精度地绘制开放染色质区域与其之间的互作图谱,为解析稀有细胞群体的基因调控机制提供了新的研究手段。

图 1. SCOPE-C技术流程图

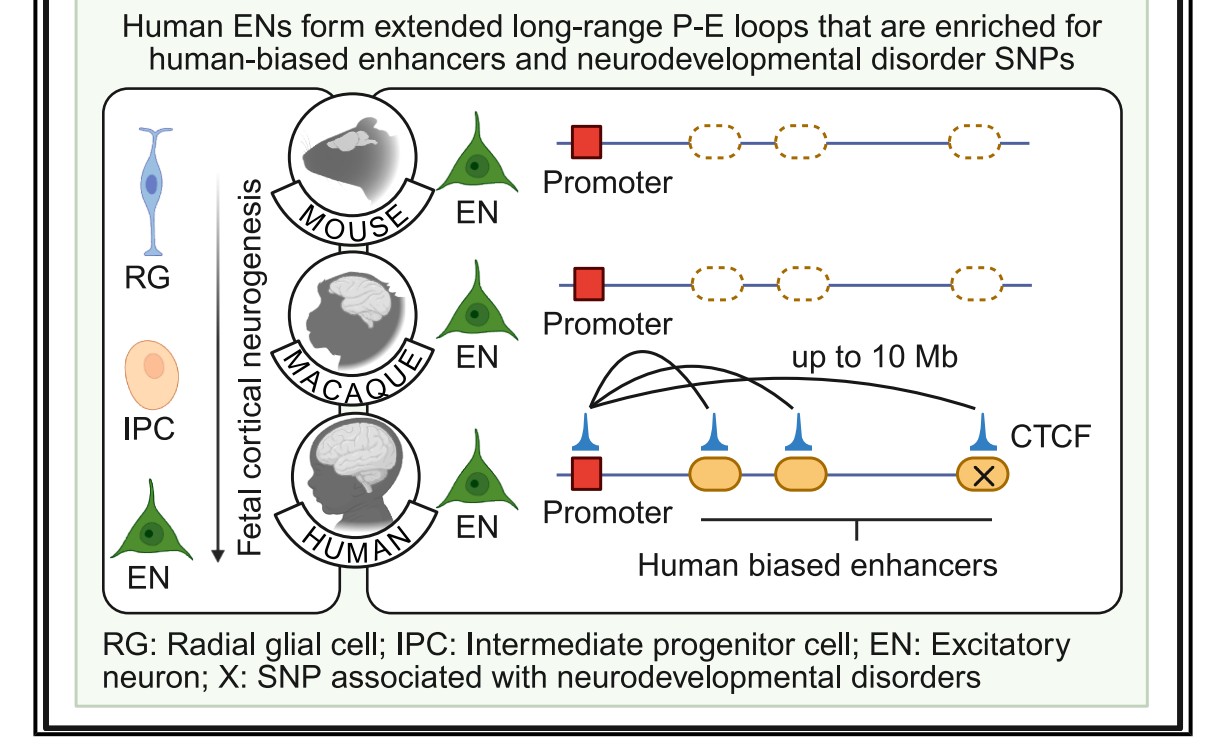

研究者将SCOPE-C应用于人、猕猴和小鼠的胎脑皮层,系统绘制了神经发生过程中多种细胞类型的三维基因组互作图谱。结果显示,相较于放射状胶质细胞(RG),人类兴奋性神经元(EN,subplate层的主要细胞群)展现出更为丰富且线性距离更长的增强子–启动子(P-E)互作,最长可达10Mb,构成了更复杂的远程调控网络;而在RG细胞中这类长程互作相对较少。进一步的比较分析表明,EN 中的长程P-E互作与人类相较于猕猴和小鼠特有增强子紧密相关,提示人类皮层在进化过程中形成了更为精细的基因调控模式。这些互作的锚点区域显著富集了CTCF(CCCTC-binding factor)结合位点,支持CTCF在长程染色质互作网络的形成与维持中发挥了重要作用。与此同时,人类中特有的P-E互作网络与神经发育障碍相关的SNP高度重合,提示它们不仅参与了人类皮层发育的物种特异性调控,也可能提供理解大脑疾病易感性的关键线索。为验证互作信号在单细胞内存在,研究者利用三维荧光原位杂交(3D FISH)技术对人脑EN中的代表性长程P-E互作的空间共定位进行了验证。

图 2. 研究结果模式图

综上,该研究开发了具有广泛应用潜力的新技术SCOPE-C,能够在低细胞量条件下同时捕获开放染色质及其间的相互作用。利用这一方法,研究人员绘制了人类、猕猴和小鼠胎脑皮层发育过程中多种细胞类型的高分辨率调控元件互作图谱。跨物种比较分析揭示了人类特有的长程增强子网络,凸显了人脑在发育和进化过程中的独特调控特征。该成果为理解人类大脑的特殊发育模式与疾病的遗传基础提供了新线索。

李程、朱兰、宿兵、军事医学研究院李亭亭副研究员为该论文的共同通讯作者。北京大学生命科学学院博士后贾璐萌(已出站)、博士后侯英萍(已出站), 北京大学前沿交叉学科研究院博士毕业生崔泽嘉、中国科学院昆明动物研究所罗鑫研究员、中国医学科学院北京协和医学院段佳丽博士为论文共同第一作者。北京大学孙育杰教授、广州医科大学王佳教授、军事医学研究院陈河兵研究员对研究提供了重要支持。研究受到国家自然科学基金和科技部重点研发项目的支持。

© 版权声明

本文由分享者转载或发布,内容仅供学习和交流,版权归原文作者所有。如有侵权,请留言联系更正或删除。

相关文章

暂无评论...