研究建立模拟人类神经退行性疾病A-T的非人灵长类模型

文章导读

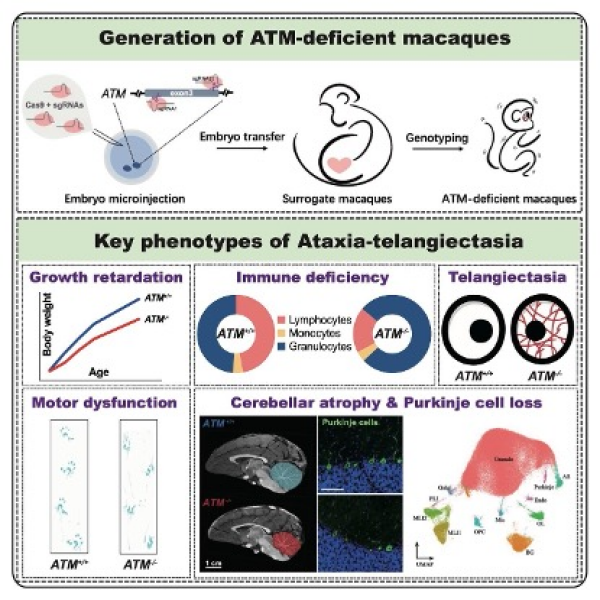

当小鼠模型长期无法模拟A-T患儿的小脑萎缩与运动失调,让药物研发陷入死局时,科学家如何打破这一绝望僵局?中国科学院昆明动物研究所团队首次利用CRISPR-Cas9技术,精准敲除猕猴ATM基因,成功创建全球首个能完整复现人类A-T核心症状的非人灵长类模型——从生长迟缓、免疫缺陷到关键的小脑进行性萎缩与运动障碍,甚至首次揭示分子层中间神经元紊乱引发浦肯野细胞退化的全新机制。这不仅确证了ATM缺失的直接病程因果,更填补了研究空白,为解析发病原理和加速药物研发提供了不可替代的实验平台,给无数家庭点燃了突破性治疗的希望火种。

— 内容由好学术AI分析文章内容生成,仅供参考。

小儿共济失调–毛细血管扩张症(A-T)是一种由ATM基因突变引起的严重遗传性神经退行性疾病,虽然发病率极低,但其残酷的病程和无法治愈的现实,让无数家庭陷入绝望。截至目前,A-T没有有效的治疗方法,医生只能通过对症治疗来延缓病情。

目前常用的小鼠模型仅能模拟ATM基因缺失导致的部分系统表型,无法重现患者核心的小脑特异性萎缩、进行性共济失调等中枢神经系统病变,导致科学家长期缺乏能忠实反映人类疾病特征的实验体系。这既严重制约了A-T发病机理的系统性解析,也成为相关药物研发走向临床的关键瓶颈。非人灵长类(如猕猴)的大脑结构、神经发育模式与人类高度相似,其小脑功能和病变特点更贴近人类患者,因此构建能全面模拟人类A-T所有核心症状的非人灵长类模型,已成为推进A-T研究、助力药物研发的必然选择与迫切需求。

近日,中国科学院昆明动物研究所研究团队,首次利用CRISPR-Cas9基因编辑技术,在猕猴胚胎中对ATM基因进行精准敲除,成功创建了ATM功能缺失的猕猴模型。这些基因修饰猕猴在出生后,逐渐表现出与A-T患儿高度一致的临床特征:生长迟缓,体重、身长的增长明显落后于同龄猕猴;免疫功能缺陷,更容易感染;眼结膜毛细血管扩张,与人类患者外观表现相似;血清AFP水平升高,与人类A-T患儿血液指标一致;对辐射和DNA损伤敏感,再次证明ATM缺失的核心影响。最令人瞩目的发现是,这些猕猴首次完整再现了A-T小脑逐渐萎缩和严重运动失调的过程。

研究人员通过行为学、影像学和病理学的多重验证发现,ATM缺陷型猕猴在MRI等脑影像学检查中表现出进行性的小脑体积萎缩,并伴随有下肢运动功能障碍。组织病理学分析发现,小脑浦肯野细胞数量显著减少,这是小脑运动控制功能受损的核心原因之一。在超微结构层面,浦肯野细胞呈现线粒体肿胀、髓鞘结构变薄等典型退行性特征。更为重要的是,研究人员首次发现小脑分子层中间神经元的基因表达发生紊乱,提示这些神经元的异常可能是导致浦肯野细胞退化的重要机制。这一发现为揭示A-T的神经退行性病程提供了全新线索,也提出了一个新的科学假设:或许在治疗A-T的过程中,除了关注浦肯野细胞本身,还应该关注调控它们功能的分子层中间神经元。

研究不仅创建了首个能真实模拟A-T神经系统损伤的非人灵长类动物模型,也是目前唯一能系统研究这一罕见病神经退行性机制的模型。该研究弥补了长期以来小鼠模型的局限性,证明ATM基因缺失与A-T病程的直接因果关系,并为进一步探索发病机制、寻找新的分子靶点提供了关键依据。同时,该模型创建也为新药研发和疗效评估提供了一个高度可靠的实验平台。

相关研究成果结果以ATM deficiency drives phenotypic diversity and Purkinje cell degeneration in a macaque model of Ataxia-Telangiectasia为题,发表在Cell Reports Medicine上。研究工作依托模式动物表型与遗传研究国家重大科技基础设施(灵长类设施)开展,得到科技部、国家自然科学基金委、云南省科技厅和中国科学院等的支持。

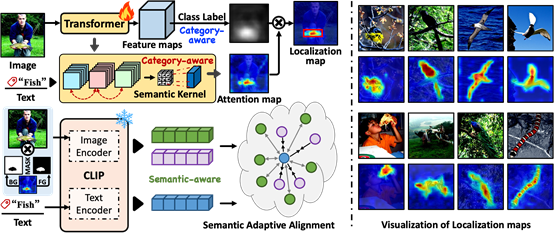

A-T猕猴模型模式图

© 版权声明

本文由分享者转载或发布,内容仅供学习和交流,版权归原文作者所有。如有侵权,请留言联系更正或删除。

相关文章

暂无评论...