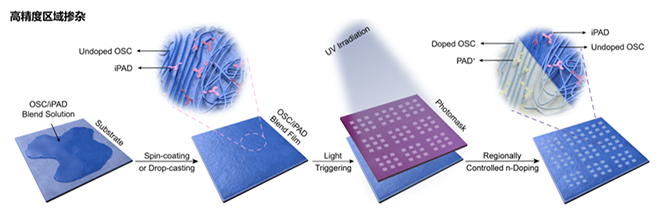

我国学者在有机半导体局域精准掺杂技术方面取得进展

图 有机高分子半导体的高精度区域掺杂示意图

在国家自然科学基金项目(批准号:22020102001、22335002、22071007)等资助下,北京大学化学与分子工程学院裴坚教授团队在有机半导体精准掺杂技术方面取得进展,相关研究成果以“有机半导体的光控区域n型掺杂(Light-triggered regionally controlled n-doping of organic semiconductors)”为题,于2025年5月28日在线发表于《自然》(Nature)期刊上,论文链接:https://www.nature.com/articles/10.1038/s41586-025-09075-y。

在半导体集成电路制造过程中,区域掺杂的空间精度直接决定晶体管性能、电路集成度及器件可靠性等关键指标。随着器件尺寸不断缩小,对区域掺杂精度的要求持续提升。然而,有机高分子半导体的传统掺杂面临精确控制难、无法满足高密度集成等问题。因此,实现高精度区域掺杂技术,已成为有机集成电路产业化的“卡脖子”难题。

面对这一挑战,北京大学裴坚教授领衔的研究团队从新材料的分子创制出发来解决有机集成电路中的重要难题,开发出光控有机高分子半导体掺杂技术,构建了具备“热惰性/光激活”特性的掺杂剂前体分子(iPADs)。该类分子在光照条件下可原位转化为高活性掺杂剂(PAD),实现对有机高分子半导体的高效、精准、原位掺杂。该类掺杂剂被成功应用于10余种典型有机高分子半导体的掺杂,普遍实现电导率提升6个数量级,获得了超过30 S/cm的优异电导率,极大拓展了有机高分子半导体材料的应用场景。研究团队开发的光控区域掺杂技术与现有半导体工业的光刻流程高度兼容,突破了传统方法在区域精度与掺杂可控性方面的限制,首次在有机高分子半导体材料中实现亚微米尺度的区域掺杂精度。此工作为高性能有机集成电路的构建提供了关键支撑,具备重要的工艺可行性与产业转化潜力,有望加速有机集成电路的产业化进程。

© 版权声明

本文由分享者转载或发布,内容仅供学习和交流,版权归原文作者所有。如有侵权,请留言联系更正或删除。

相关文章

暂无评论...