东南大学缪昌文、佘伟团队在《Science Advances》上发表水泥基材料辐射制冷最新研究成果

文章导读

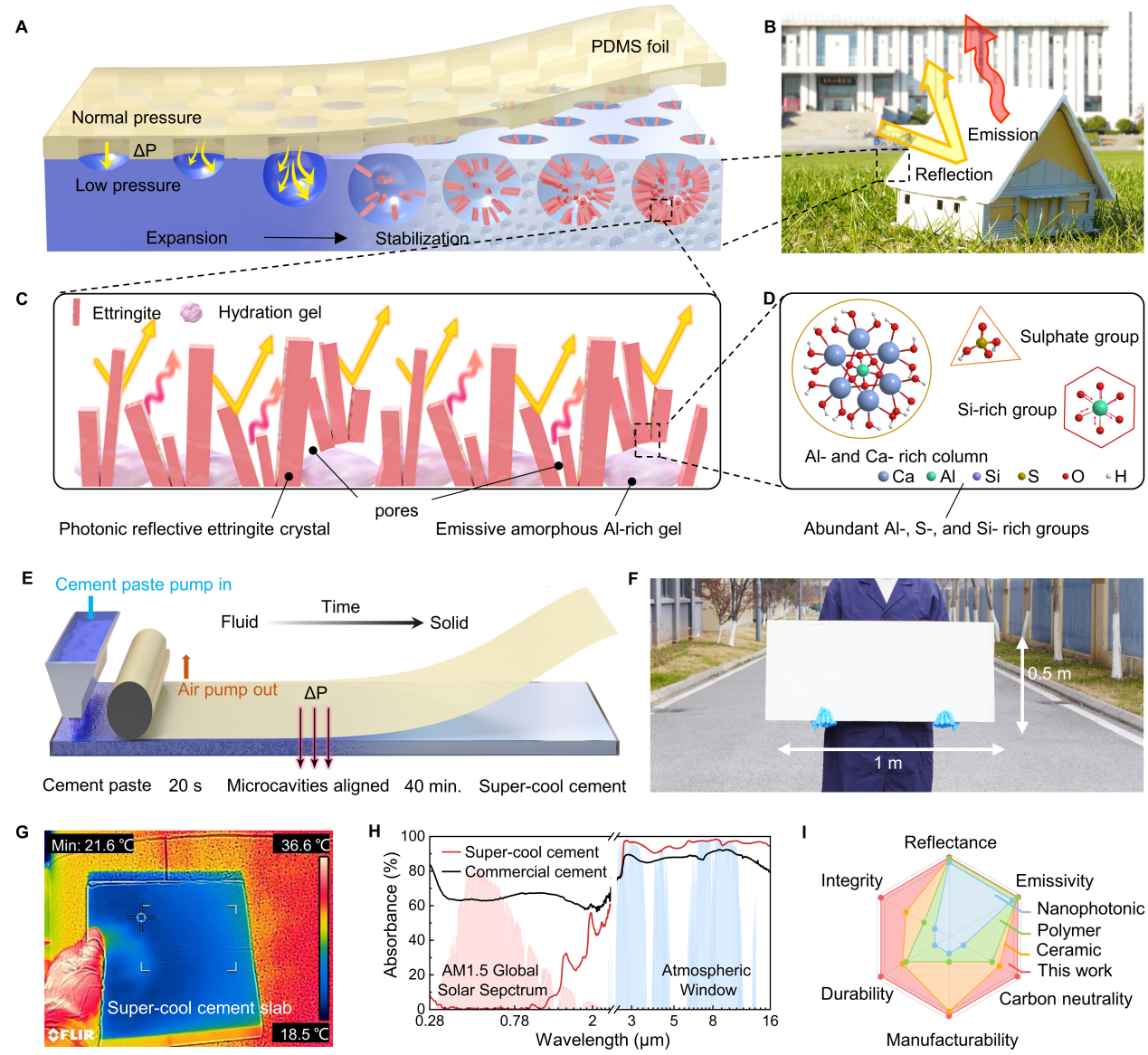

你是否想过,一栋建筑的水泥本身就能像空调一样降温?东南大学缪昌文院士、佘伟教授团队突破性研发“超冷水泥”,无需添加剂即可实现96%太阳光反射率与近全天候被动制冷,首次从水泥熟料组成出发,融合自组装晶体与多级孔隙结构,兼顾强度、耐久性与光学性能。这项发表于《Science Advances》的成果,不仅可规模化应用,更通过机器学习验证其低碳优势,为建筑领域实现负碳转型提供全新路径。水泥,正从结构材料蜕变为智能功能材料。

— 内容由好学术AI分析文章内容生成,仅供参考。

(通讯员 卢果)近日,中国工程院院士、东南大学材料科学与工程学院缪昌文教授和佘伟教授领衔的水泥基超材料团队在国际著名期刊《Science Advances》上发表了题为“Scalable Metasurface-Enhanced Super-Cool Cement”(可规模化的超冷水泥超表面材料)的论文,报道了该团队在水泥基材料辐射制冷方面的最新研究成果。

随着全球气候变暖与城市制冷需求的持续增长,建筑运行阶段的能耗与碳排放问题日益凸显。传统空调系统能耗巨大,导致建筑运行成为全球碳排放的重要来源之一。被动式辐射冷却(PDRC)因其无需外部能源驱动、可通过热辐射散热,在节能建筑领域被视为极具前景的解决方案。然而,现有辐射冷却材料多依赖复杂的纳米光子结构、陶瓷涂层或聚合物膜,普遍存在造价高、机械强度低、难以规模应用等问题,限制了其在建筑领域的落地与推广。水泥作为全球产量最高、应用最广的工程材料,具备良好的红外发射能力与结构稳定性,具有转化为辐射冷却材料的潜在优势。

团队提出一种面向建筑工程的“超冷水泥”设计策略,首次从熟料组成出发,通过底层材料选择与表面结构设计的协同调控,实现无需任何添加剂即可具备高反射率(96.2%)与高红外发射率(96.0%)的自降温水泥。该材料通过构建自组装反射晶体和多级孔隙结构,兼具强度、耐久性与光学功能,在实际屋顶场景中展现全天冷却能力。机器学习辅助的生命周期评估表明,该材料在生产阶段碳排放更低,运行阶段更具节能优势,有望实现建筑领域负碳转型,助力双碳目标顺利达成。

本工作发表后被Science Advances期刊网站首页以“Super-cool cement offers passive cooling”(超冷水泥,为建筑带来全天候无能耗被动降温)作为Featured image加以推介。国际知名学术媒体De Ingenieur、Chemistry world、New Scientist及国家级公共广播机构Deutschlandradio也对本工作做了亮点报道。

本文第一作者为东南大学材料科学与工程学院2020级博士研究生卢果、2019级博士研究生杜丰音和2023级博士研究生王振,佘伟教授为通讯作者,东南大学为论文唯一通讯单位。近年来,缪昌文院士、佘伟教授团队在国家重点研发、国家自然科学基金、联合会揭榜挂帅等项目支持下,在水泥基超材料领域取得了一系列重要进展。团队致力于通过微结构调控与界面优化推动水泥材料从传统结构材料向功能化、智能化材料的跨越式发展。相关成果已在力学、声学、光学、热学与电学等多个物理场域实现性能突破,展现出重构混凝土材料体系与性能边界的潜力,为新一代绿色、高性能建筑材料提供了理论支撑与技术路径。

论文链接:www.science.org/doi/10.1126/sciadv.adv2820

供稿:材料科学与工程学院

(责任编辑:刘明源 审核:李小男)

© 版权声明

本文由分享者转载或发布,内容仅供学习和交流,版权归原文作者所有。如有侵权,请留言联系更正或删除。

相关文章

暂无评论...