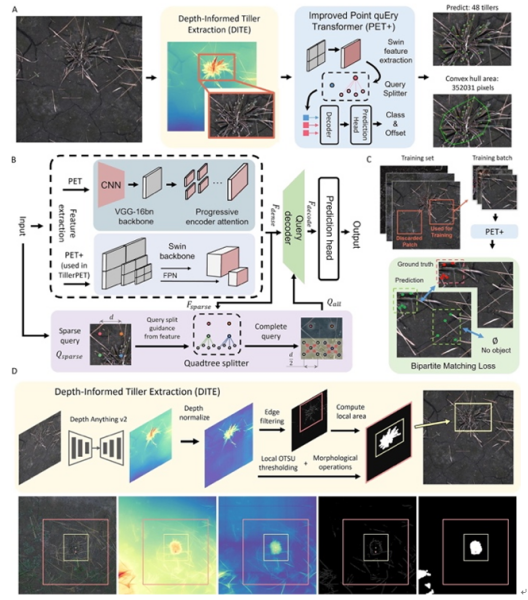

水稻分蘖及株型性状高通量获取研究取得进展

水稻分蘖数与株型紧凑度是决定穗数、群体密度与产量形成的关键表型,但田间测量受遮挡严重、光照不均与传统人工测量效率低下等因素制约,加之自动化方案或硬件成像成本高昂、流程复杂导致此类性状的高通量获取难以突...

科研人员开发出新型基因组编辑策略

植物基因组编辑对作物育种技术升级、保障粮食安全具有重要意义。当前主流的精准编辑技术多数基于先导编辑系统,制约了自主创新成果的产业化进程。 近日,中国科学院遗传与发育生物学研究所等,开发了一种新型基因组...

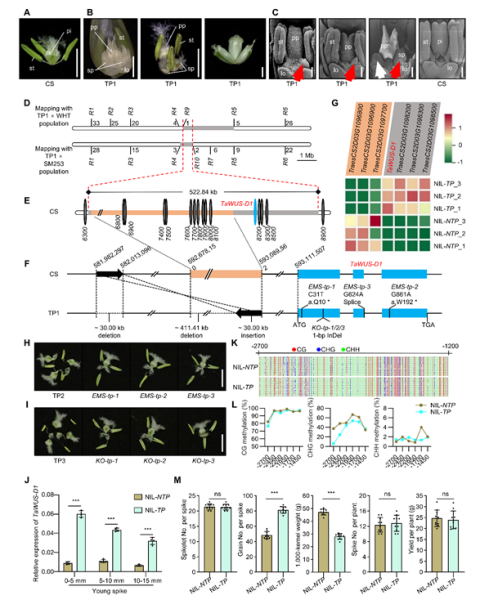

科学家破解小麦“三胞胎”之谜

穗粒数是决定小麦产量的关键因素。普通小麦一朵小花只有一个雌蕊,成熟后仅产生一粒种子。然而,一种独特的小麦种质资源——三雌蕊小麦(tri-pistil wheat),其每朵小花包含三个雌蕊,最终形成背靠...

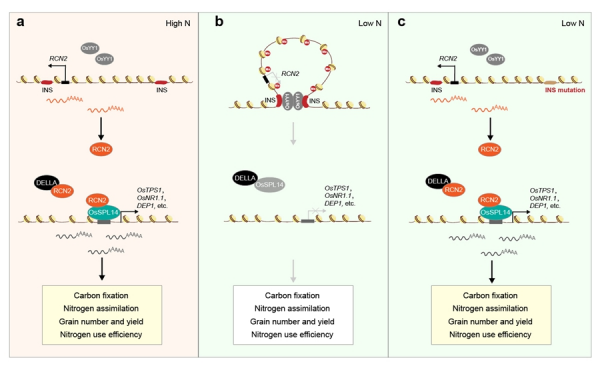

研究发现水稻产量与氮肥利用率协同增效的染色体三维结构调控机制

如何在减少化肥用量的同时实现谷物产量持续增长,已成为绿色低碳农业发展必须攻克的核心科学难题。 中国科学院遗传与发育生物学研究所傅向东团队,首次揭示了通过精准重塑染色质三维构象,实现水稻高产和氮高效协同...

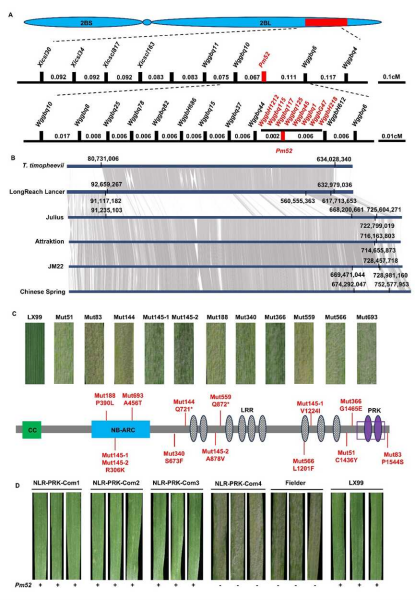

科学家解析小麦主栽品种济麦22抗白粉病遗传基础

小麦白粉病是一种流行性真菌病害。良星99和济麦22是我国高抗白粉病的冬小麦主栽品种,其中济麦22的种植面积连续12年位居全国第一,两个品种的累计推广面积超过4亿亩。 中国科学院遗传与发育生物学研究所等...

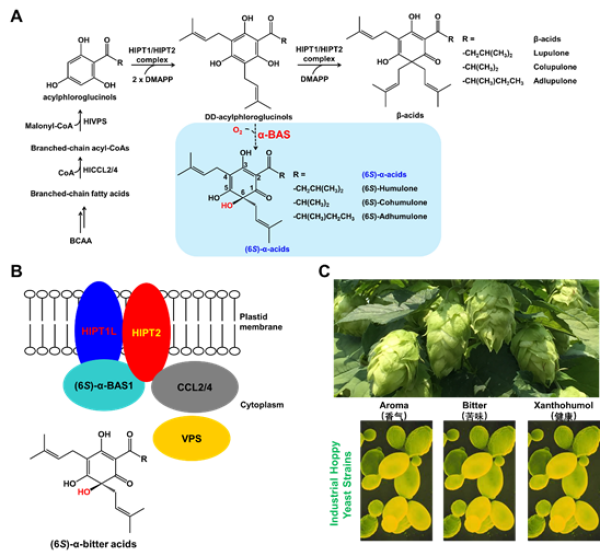

科学家解析啤酒花生成手性α-苦味酸分子机制

啤酒花是重要的经济作物。萜类化合物赋予啤酒独特的香气,α-苦味酸赋予啤酒标志性的苦味。虽然α-苦味酸的上游合成途径早已被解析,其催化最后一步反应的关键酶,α-苦味酸合成酶(BAS)候选基因也在十余年前...

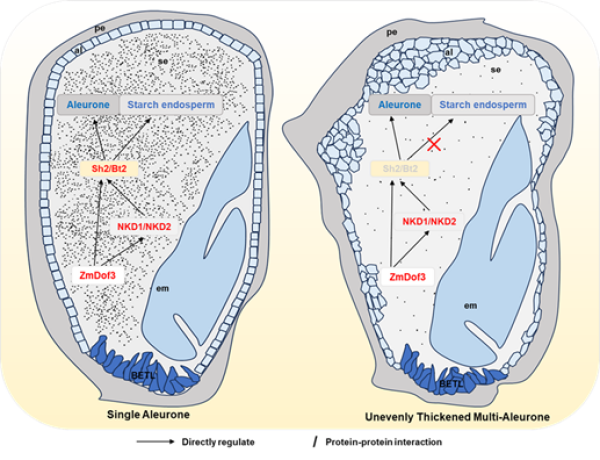

研究揭示淀粉合成关键基因调控玉米糊粉层发育的分子机制

玉米在农业与经济中占据重要地位。玉米籽粒的糊粉层中富含蛋白质、脂质、膳食纤维、矿物质和B族维生素等营养物质,增厚的糊粉层能有效提升玉米籽粒营养价值。此外,糊粉层发育直接影响玉米产量。培育糊粉层增厚的品...

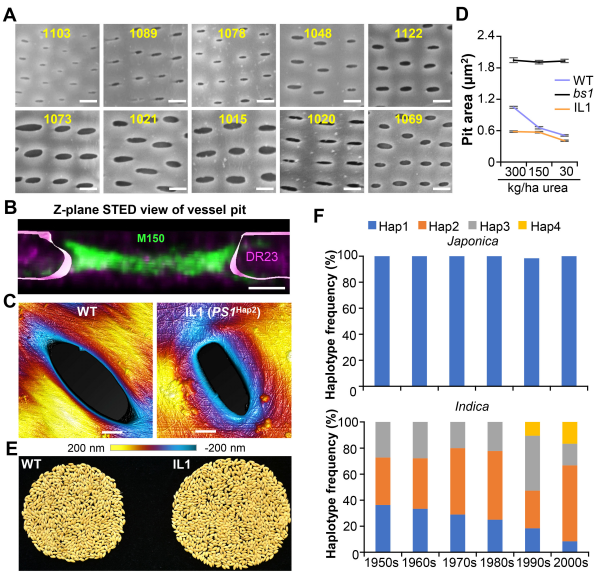

研究揭示导管纹孔塑形促进水稻高产新途径

育种技术的持续升级成为支撑作物性状改良和突破产量瓶颈的核心。维管系统作为贯通植物各器官的“生命中枢”,在构建作物高产生理基础方面发挥关键作用,其中木质部作为核心部分是作物综合性状改良的关键途径。然而木...

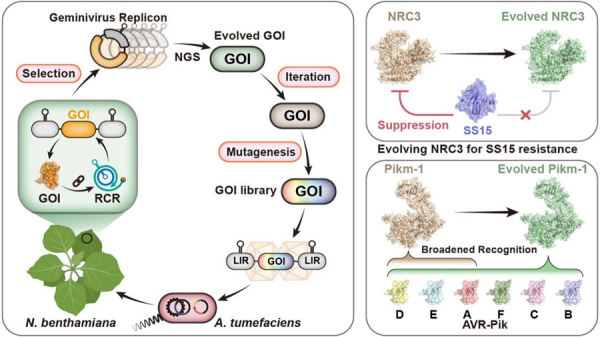

科学家开发植物体内快速定向进化技术

高效培育高产抗逆作物新品种,是保障粮食安全的重要策略。定向进化技术能在短时间内为目的基因赋予改进或全新的生物学功能,有望成为突破作物育种遗传资源瓶颈的有效途径。然而,当前尚无直接在植物体内实现定向进化...

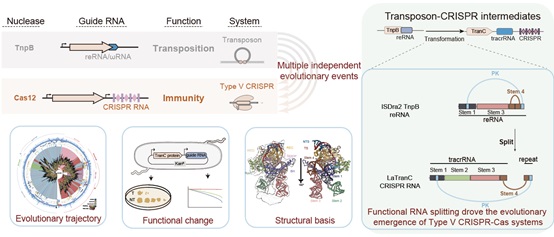

科学家揭示CRISPR系统起源的关键分子机制

CRISPR-Cas系统是原核生物的获得性免疫系统。以Cas9和Cas12为效应蛋白的type II类和V类CRISPR系统已成为当前基因组编辑的重要工具,广泛应用于基础研究、医学和农业等多个领域。已...