我国学者在超构等离旋转行波振荡源领域取得进展

文章导读

你是否想过,一枚芯片竟能突破无线通信的“天花板”?传统正交振荡源长期受限于相位精度与品质因数难以兼得的难题,严重制约5G、雷达等高精技术发展。我国东南大学崔铁军院士团队另辟蹊径,首创“超构等离旋转行波振荡源”,通过人工表面等离激元构建片上莫比乌斯环谐振腔,一举实现25.5 GHz高频下相位误差低至0.21°、品质因数高达188.5 dBc/Hz的突破性性能。这项发表于《Light Science & Applications》的成果,不仅破解了电长度不匹配的物理瓶颈,更为高通量通信、毫米波雷达等领域提供了颠覆性芯片解决方案。

— 内容由好学术AI分析文章内容生成,仅供参考。

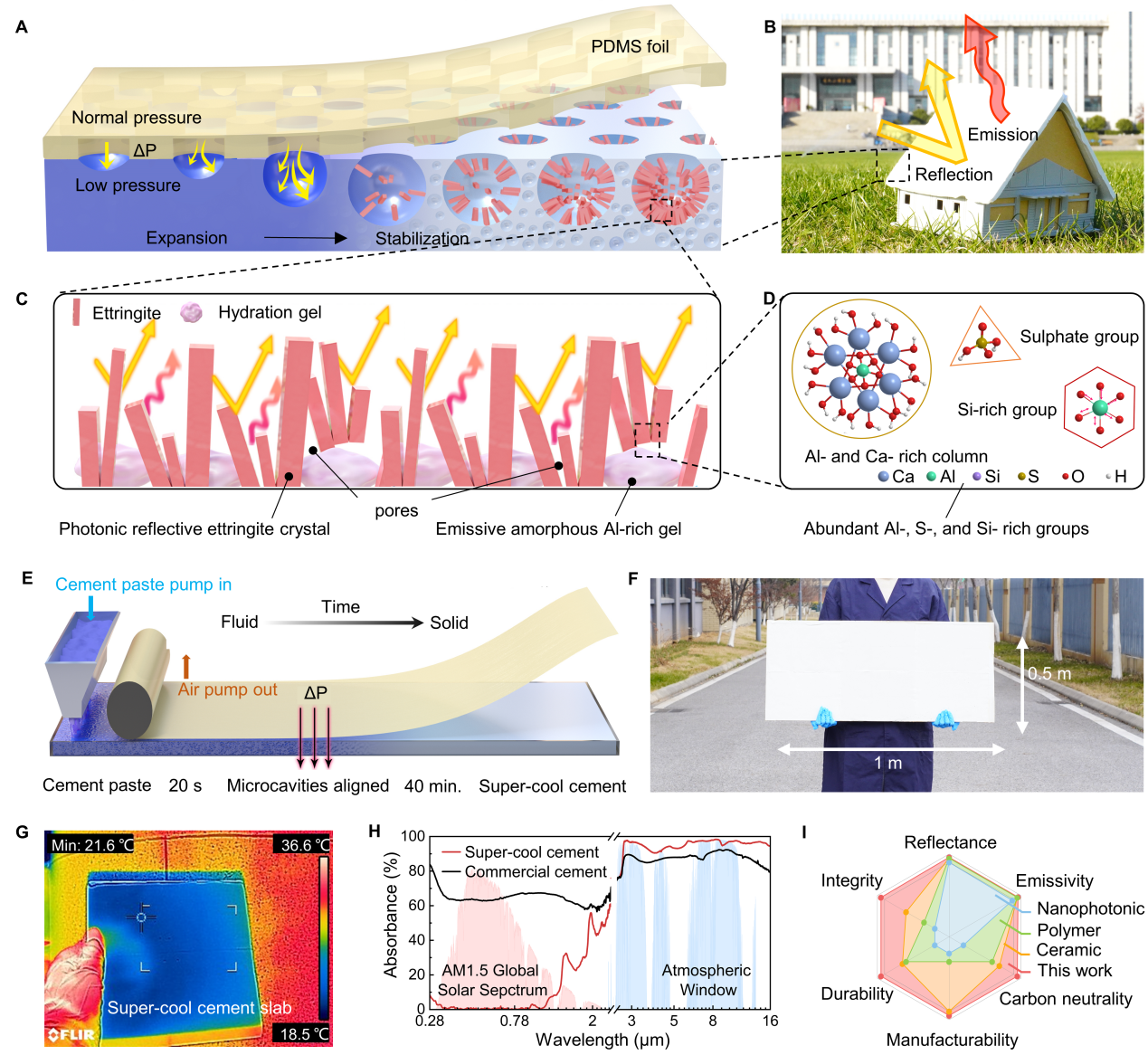

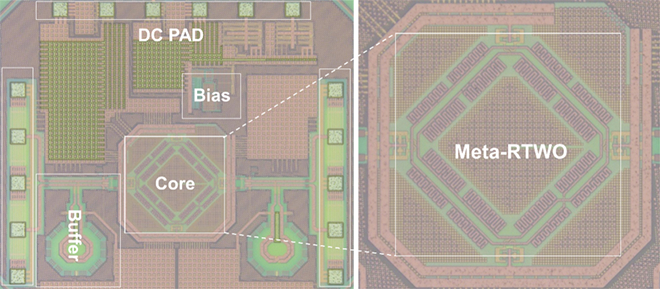

图 超构旋转行波振荡源芯片显微照片

在国家自然科学基金项目(批准号:62422106,62288101)等资助下,东南大学崔铁军院士、张浩驰教授团队联合洪伟教授、陈继新教授团队在超构等离旋转行波振荡源器件研制方面取得新进展。相关成果以“一种具有超高相位精度和品质因数的超构等离旋转行波振荡源(A plasmonic meta-rotary travelling-wave oscillator with ultrahigh phase accuracy and figure of merit)”为题,于2025年8月21日在线发表于《Light Science & Applications》。论文链接:https://www.nature.com/articles/s41377-025-01966-z。

提供双路正交信号的正交振荡源具有内禀镜像抑制、支持高阶矢量调制等优势,是高通量无线通信、大规模MIMO和高精度传感等领域的核心电路单元。然而,传统耦合正交振荡源(QVCO)存在品质因数与正交相位精度权衡的问题,而旋转行波振荡源(RTWO)受芯片平面工艺的物理约束,均无法实现高相位精度和高品质因数的双指标,难以保障系统高阶调制和高精度波束成形的能力。面向高通量无线通信和高精度雷达需求,如何确保正交相位精度的同时避免品质因数的下降是正交振荡源领域亟需解决的难题之一。

针对上述问题,研究团队采用人工表面等离激元超构材料构建出片上莫比乌斯环谐振腔,提出超构等离旋转行波振荡源(Meta-RTWO)新结构。该结构通过优化人工表面等离激元几何参数,实现了对电磁波相移常数的精确补偿;通过人工表面等离激元超构材料与传统RTWO融合设计的新方法,解决了片上平面莫比乌斯环谐振腔因内外环物理长度不等而导致的电长度不匹配问题,实现了不同长度传输线的电长度在工作频率上严格一致,各个负阻单元注入谐振腔的能量同相合成。基于65 nm CMOS工艺制备的Meta-RTWO芯片如图所示,在片测试结果表明,设计的新型正交振荡源振荡中心频率为25.5 GHz,输出的正交信号相位误差低至0.21°、品质因数高达188.5 dBc/Hz。

项目研究成果为高精度射频芯片提供了全新的解决方案,在高通量通信、高精度毫米波雷达以及高精度传感等领域有广阔的应用前景。

© 版权声明

本文由分享者转载或发布,内容仅供学习和交流,版权归原文作者所有。如有侵权,请留言联系更正或删除。

相关文章

暂无评论...