我国学者基于嫦娥六号样品在月幔演化历史方面取得进展

文章导读

嫦娥六号带回的月背玄武岩藏着什么惊天秘密?中国科学家首次揭开月球背面深部月幔的极端真容!最新研究发现,这些来自南极-艾特肯盆地的样品竟展现出前所未有的"超亏损"特征——同位素数据揭示其月幔源区不相容元素近乎枯竭,颠覆了人类对月球内部的传统认知。更关键的是,研究提出两大颠覆性假说:这可能是月球岩浆洋原始结晶的"先天缺陷",也可能是28亿年前巨型撞击事件重塑月幔的"后天创伤"。这项突破不仅破解了月球正背面物质差异之谜,更首次证实SPA盆地的撞击冲击波竟能穿透250公里深空,永久改写月球深部物质演化史!

— 内容由好学术AI分析文章内容生成,仅供参考。

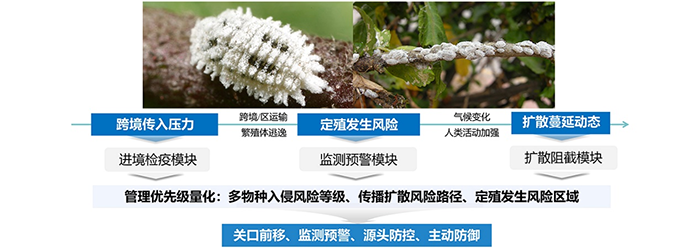

图 南极-艾特肯(SPA)撞击影响与嫦娥六号玄武岩成因模型。SPA盆地形成时月球内部约250千米的上层发生了熔融,撞击熔体在SPA底部聚集,形成约50千米厚的熔岩席;约28亿年前CE-6玄武岩喷发,玄武岩的月幔源区可能经历了熔体提取,也有可能未受影响

在国家自然科学基金项目(批准号:42441813、42425303、42241103和62227901)等的资助下,中国科学院国家天文台李春来研究员、周琴副研究员联合地质与地球物理研究所吴福元院士、杨蔚研究员等人,通过对嫦娥六号任务从月球背面南极-艾特肯(SPA)盆地采样返回的玄武岩样品深入分析,揭示了月球背面月幔深部物质的“超亏损”特征,并提出了其成因的两种可能模型。相关结果以“南极-艾特肯盆地内部玄武岩的超亏损月幔源区(Ultra-depleted mantle source of basalts from the South Pole-Aitken basin)”为题,于2025年7月9日在线发表于《自然》(Nature)。论文链接:https://www.nature.com/articles/s41586-025-09131-7。

月海玄武岩由月幔发生部分熔融产生的岩浆上升喷发至月表形成,是探索月球内部物质组成和热演化的重要窗口。早期遥感观测揭示月球正背面在玄武岩分布、月幔性质、月壳厚度和化学成分等方面存在显著不对称性,其成因长期存在争议。主流假说包括月球岩浆洋(LMO)不对称结晶、月幔对流差异或正背面撞击效应等。厘清该不对称性形成机制的关键在于判别其源自岩浆洋固化过程还是撞击改造,而对比正背面深部月幔性质可为解决该问题提供关键约束。

为此,研究团队分析研究了嫦娥六号任务首次从月球背面返回的玄武岩样品,系统开展了岩石矿物学和同位素地球化学测试分析。结果显示,嫦娥六号玄武岩具有较低的初始87Sr/86Sr比值和极高的εNd(t)值,是迄今报道的月海玄武岩中最为亏损不相容元素的样品之一,指示了月球背面极度亏损的月幔源区特征。研究推测,这一“超亏损”月幔源区可能是月球最初岩浆洋结晶形成的“先天”结果,也可能后期SPA盆地形成时巨型撞击事件的“改造”结果。

该研究报道了月球背面月幔的极端亏损特性,为人类首次获取月球背面深部物质特性提供了关键证据。研究提出的月球背面超亏损月幔的形成机制,揭示了SPA盆地形成的巨型撞击事件不仅重塑了月球表面形态,还深刻影响了月球深部物质组成,造成了不相容元素亏损和挥发性元素丢失。这为了解月球早期内部如何分层、冷却和演化提供了独一无二的信息,是揭开月球正背面巨大差异之谜的关键一步。

© 版权声明

本文由分享者转载或发布,内容仅供学习和交流,版权归原文作者所有。如有侵权,请留言联系更正或删除。

相关文章

暂无评论...