非温度因子调控青藏高原多年冻土退化机制研究获进展

文章导读

你是否以为气温升高是青藏高原冻土融化的唯一元凶?一项历时20年的重磅研究颠覆认知:降水、风速等非温度因子竟贡献了近一半的冻土退化效应,其中降水在高原南北竟产生截然相反的影响。中国科学院团队基于55个监测站数据发现,冻土退化速度已翻倍,而传统气温模型仅能解释不足20%的变化。这项发表于《自然-通讯》的研究,首次系统揭示了非气候因子的关键作用,为预测生态变化和保障青藏工程安全提供了全新科学依据。

— 内容由好学术AI分析文章内容生成,仅供参考。

青藏高原是全球高海拔连续多年冻土集中分布的地区。高原多年冻土的稳定性对碳、水和养分循环以及生态系统服务和工程安全具有重要意义。近年来,气候变暖导致的多年冻土退化加剧,威胁区域生态与基础设施。然而,长期以来,人们多关注气温升高的影响,对非温度环境因子影响多年冻土变化的机制尚不了解。

中国科学院西北生态环境资源研究院研究员吴青柏团队整合了2001年至2020年间青藏高原55个原位监测站点数据,探讨了多年冻土变化的时空特征及驱动因子。

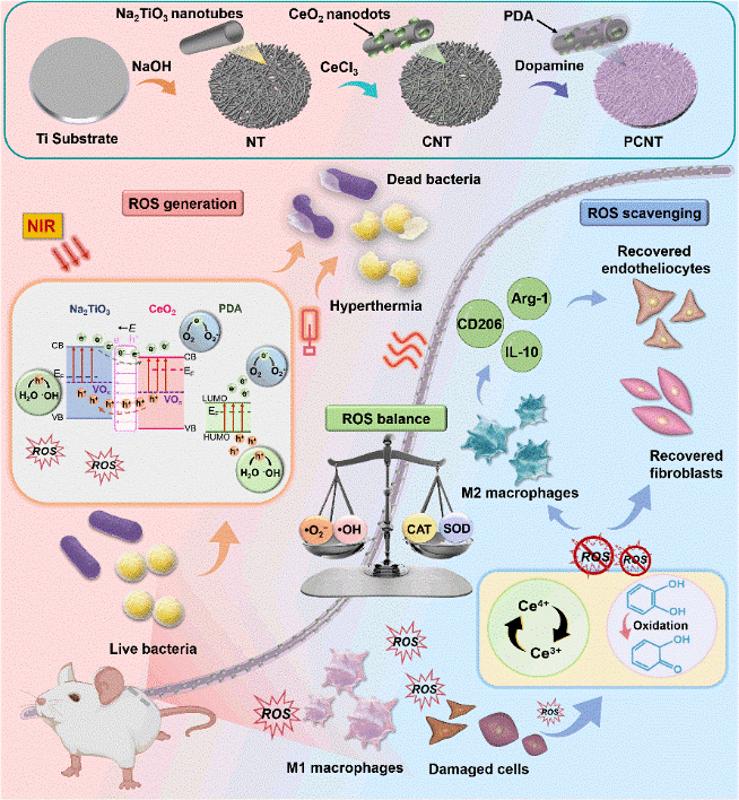

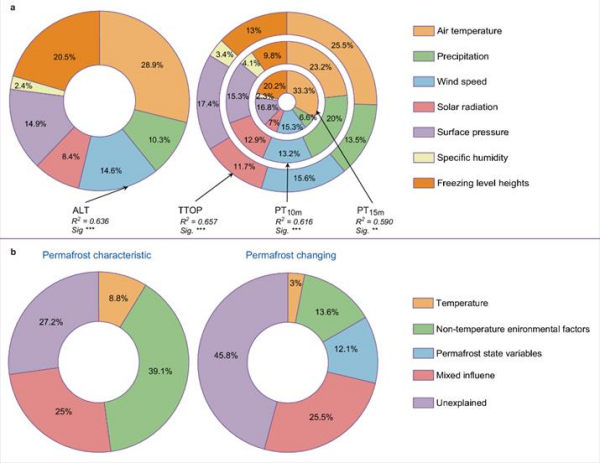

研究发现,高原多年冻土退化正在加速。活动层厚度增加速率由2001年至2010年的45±15 cm/10年,增至2011年至2020年的86±30 cm/10年;近地表多年冻土温度升温速率也几乎翻倍。气温仅能解释不足20%的多年冻土变化,降水、风速、自由空气冻结层高度等非温度因子整体贡献率达45%。尤其是降水在34°N南北表现出相反效应,北部降水增加加速多年冻土升温和活动层加深,而南部降水增加促进多年冻土降温与活动层变浅。

这一研究揭示了气候与环境因子协同作用下青藏高原多年冻土退化机制的影响路径,强调了非温度因子在多年冻土退化中的作用,突破了以往“气温主导”多年冻土变化的认识,为改进碳、水、养分循环模拟和保障青藏高原重大工程设施安全提供了新思路。

相关研究成果发表在《自然-通讯》(Nature Communications)上。研究工作得到国家自然科学基金委员会和科学技术部的支持。

不同环境因子对青藏高原多年冻土特征及其变化的相对贡献

© 版权声明

本文由分享者转载或发布,内容仅供学习和交流,版权归原文作者所有。如有侵权,请留言联系更正或删除。

相关文章

暂无评论...