文章导读

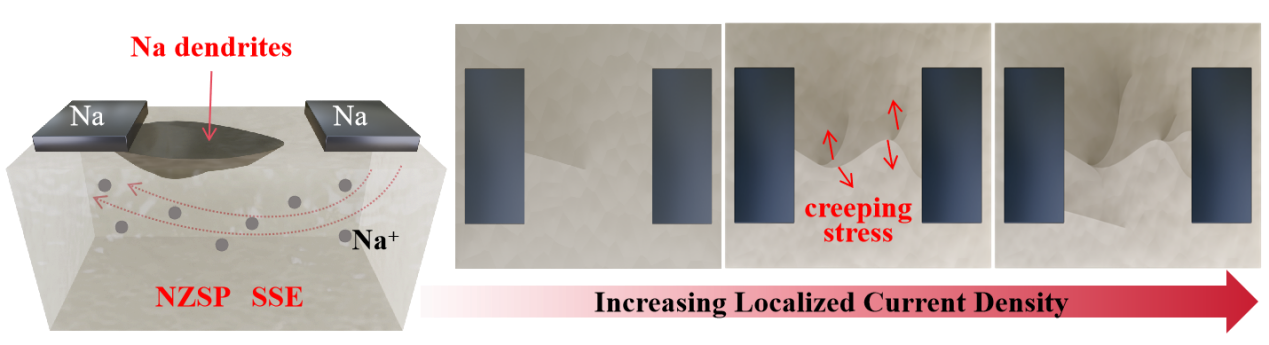

固态电池为何总被枝晶击穿?西安交大团队首次揭示致命漏洞的共生机制!通过原位显微CT与多物理场模拟,研究人员捕捉到钠枝晶与裂纹的惊人生长轨迹——二者竟如"孪生恶魔"相互驱动:电流密度决定裂纹走向,而裂纹偏转竟是枝晶的泄压通道!更颠覆的是,某些裂纹反而能容纳枝晶生长。研究直指两大破局关键:降低沉积金属钠的蠕变应力、优化钠离子界面传输,为突破固态电池"死亡魔咒"提供全新路径。该突破性成果已登上能源材料顶刊《Advanced Energy Materials》。

— 内容由好学术AI分析文章内容生成,仅供参考。

固态钠电池是潜在的高能量密度和高安全性的下一代储能电池技术,其中固态电解质决定了固态电池电化学性能的基础。NASICON型Na3Zr2Si2PO12(NZSP)氧化物陶瓷固态电解质由于其高离子电导率、空气稳定性和高剪切模量的优点而受到广泛关注,但枝晶问题极大限制了NZSP基全固态电池技术的推广应用,目前关于NZSP固态电解质中的枝晶生长机制尚不明确。

针对以上问题,西安交大韩晓刚教授团队和宋忠孝教授团队通过原位光学观测、原位显微CT和多物理场模拟研究了NZSP 固态电解质中的枝晶生长和裂纹扩展的演变。通过研究裂纹和枝晶形态的变化特征,揭示了枝晶渗透与裂纹扩展之间的相互驱动关系,详细分析了不同电流密度下的枝晶生长和裂纹扩展特征,研究了裂纹偏转与电流密度的关系。结合多物理场模拟,解耦了枝晶扩展过程中的机械损伤和应力分布,揭示了裂纹偏转是枝晶应力释放的结果,并讨论了不同类型的裂纹对于枝晶的容纳能力。最后,引入了改性策略,证明降低沉积金属钠的蠕变应力和改善Na离子的界面传输是抑制枝晶形成的有效策略。

上述成果以《Na3Zr2Si2PO12陶瓷固态电解质中枝晶与裂纹的电化学-力学演化机制》(“Electrochemical–Mechanical Evolution of Dendrites and Cracks in Na3Zr2Si2PO12 Ceramic Solid Electrolytes”)为题于近期发表在《先进能源材料》(Advanced Energy Materials)。西安交通大学电气学院博士生王安立为论文第一作者,电气学院沈飞副研究员、韩晓刚教授和材料学院徐谢宇助理教授为论文共同通讯作者。该工作得到了中央高校基本科研业务基金和国家留学基金委的支持。

论文链接:https://doi.org/10.1002/aenm.202502156

© 版权声明

本文由分享者转载或发布,内容仅供学习和交流,版权归原文作者所有。如有侵权,请留言联系更正或删除。

相关文章

暂无评论...