文章导读

心血管疾病的隐形杀手往往在症状显现前已悄然潜伏!当传统技术还在单点测量血管指标时,清华曹艳平团队最新突破让血压、血管刚度与壁应力实现"同步直播":仅需4毫秒超声扫描,即可无创捕捉心动周期内多力学参数的动态变化。这项发表于《科学·进展》的技术,通过双向导波成像破解时空不一致难题,在健康人与高血压患者实验中精准量化衰老与病变的力学差异。它不仅揭示了血管"抗压密码",更为早期诊断提供全新金标准——读懂这段血管的无声告白,或许能抢在危机爆发前按下暂停键。

— 内容由好学术AI分析文章内容生成,仅供参考。

心血管系统的生物力学指标,包括血管刚度、血压及血管壁内的应力等,密切关联着心血管系统的正常生理功能以及相关疾病的发生与发展。尽管已有研究分别提出了动脉刚度、血压或壁应力的在体无创测量方法,但现有技术仍面临直接测量多个力学指标的难题和生物力学指标在时间和空间上的不一致性两个问题。实现多力学指标的同步、同位置表征不仅有助于深入揭示血管功能状态,也构成当前面临的关键技术挑战。

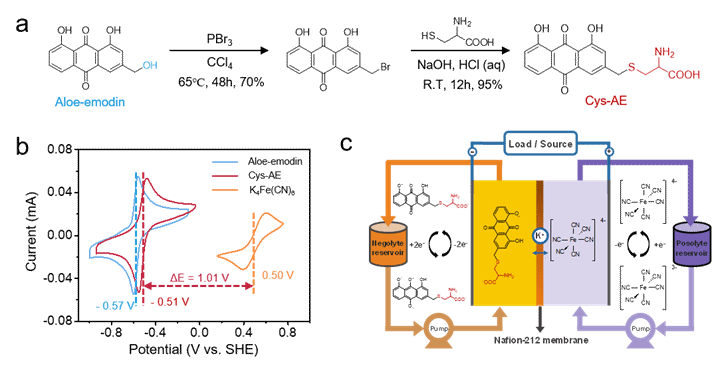

为解决上述挑战,清华大学航天航空学院曹艳平课题组合作报道了一种基于超声的血管在体力学成像技术。研究通过可编程声辐射力在血管壁内同时激发出沿环向和轴向传播的弹性导波,并通过超快成像技术实现了在一个成像面内对这两个方向导波的同步测量。研究进一步构建了考虑动脉粘弹性、大变形、复杂几何和边界特征的波动力学模型,并发展了智能参数反演方法,从而实现了动脉局部血压、轴向和环向刚度以及血管壁应力的同步、同位置表征。此外,得益于单次超声激励与成像的极短时间(约4毫秒),该技术能够实现对多力学参数在心动周期内动态变化的实时追踪。

研究人员招募了健康年轻人、血压正常的中老年人和高血压中老年志愿者,开展了在体实验。结果表明,该方法能够定量测量心血管系统的衰老及心血管疾病引起的血压、动脉各向异性刚度和血管壁应力的变化。这些力学指标的同步测量不仅为深入理解它们之间的相互作用机制提供了依据,也为相关心血管疾病的早期识别与临床诊断提供了新的手段。

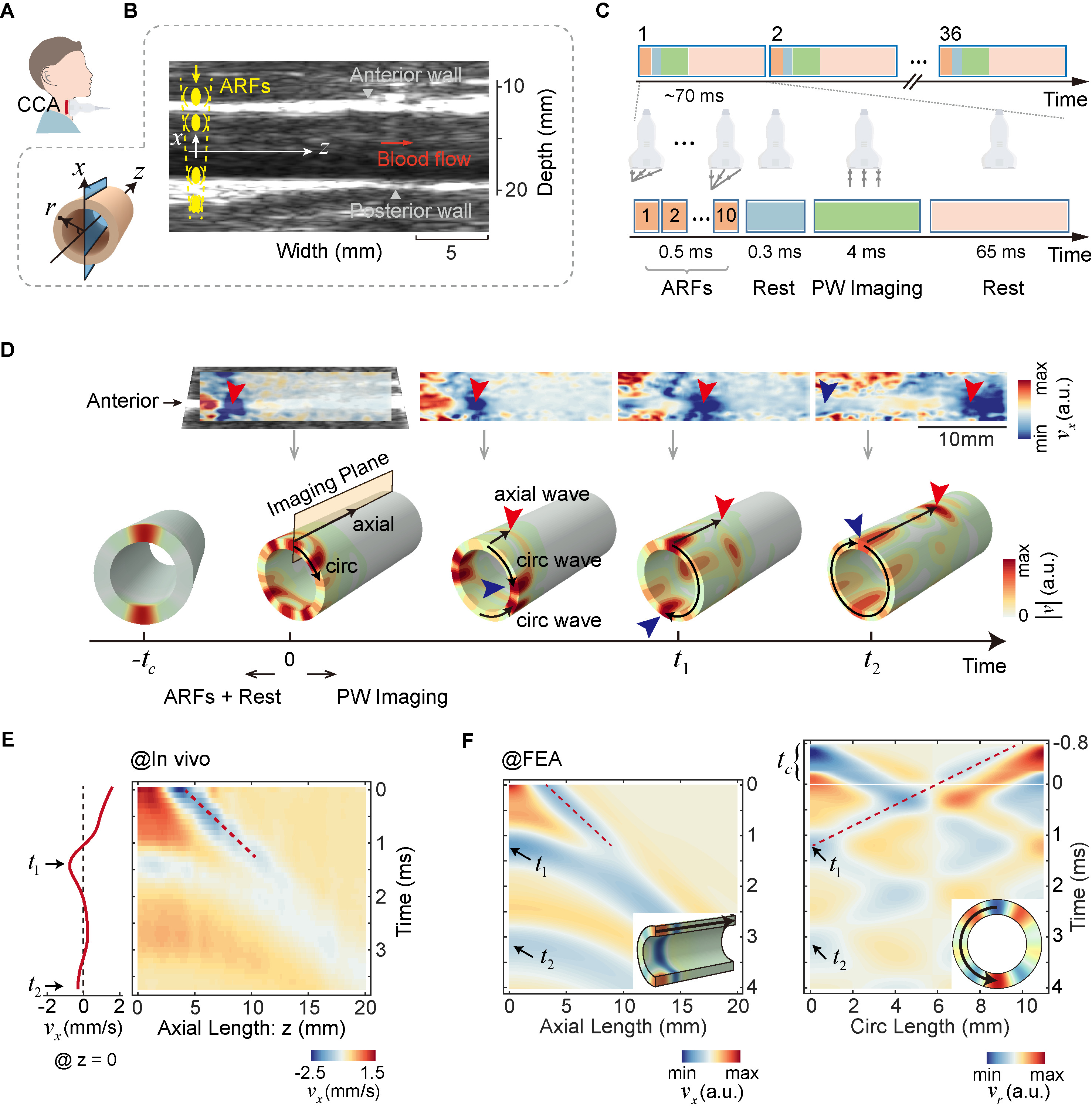

图1.动脉轴向与环向导波的激发与测量。(A)测量人体右颈总动脉的实验示意图。(B)超声成像与声辐射力激励方式。(C)超声成像的时间序列。(D)上侧:在体实验中沿动脉轴向切面成像的质点空间速度场;下侧:对应的导波传播示意图,可观察导波同时沿血管环向和轴向传播。(E)在体实验中于舒张末期从血管上壁轴向路径提取的质点时空速度图。图中虚线对应轴向导波的传播;t1时刻反映环向导波的信息。(F)有限元仿真结果,包括沿轴向路径(左侧)和环向路径(右侧)提取的质点时空速度图

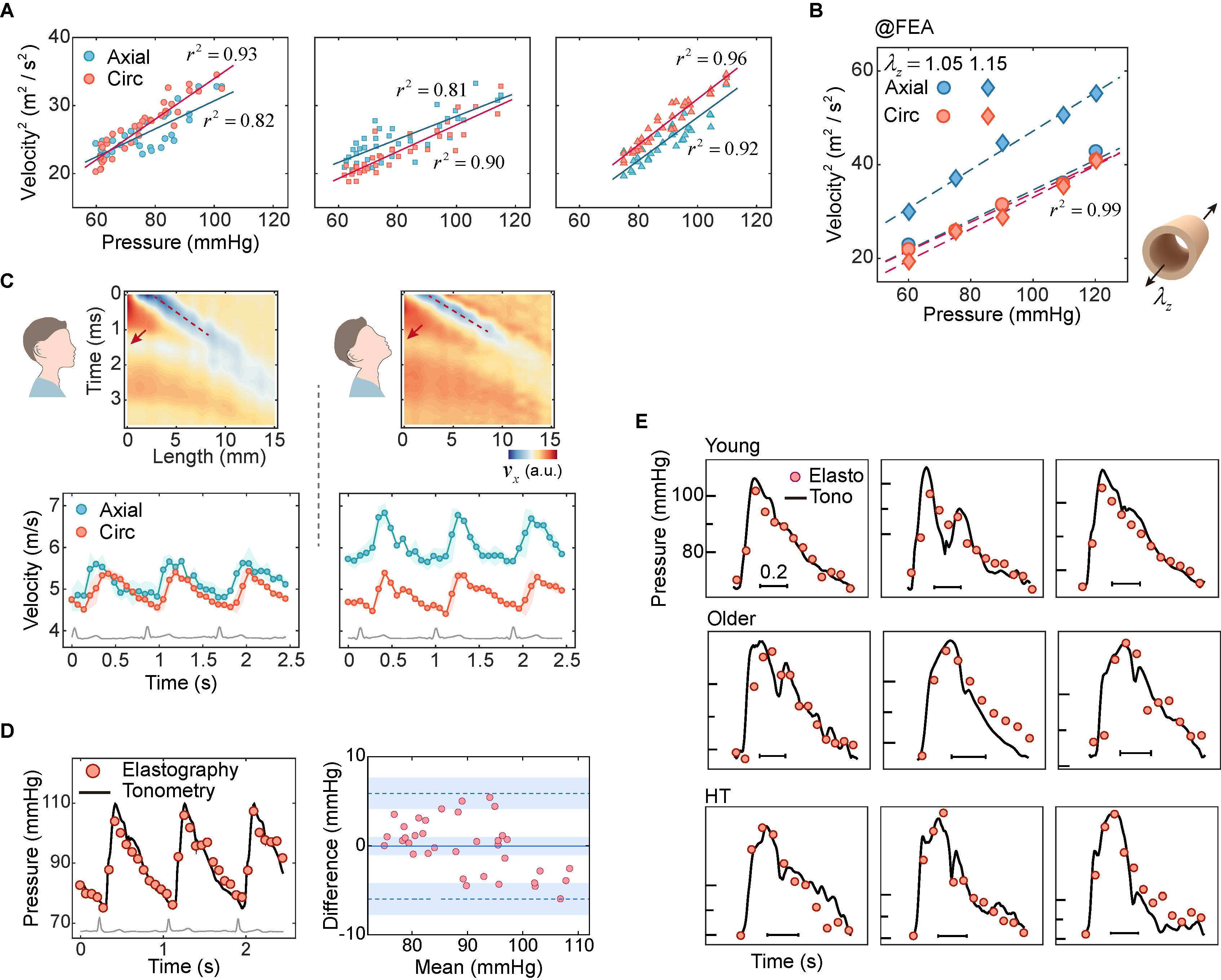

图2.连续无创血压测量。(A)三名年轻志愿者的轴向及环向导波波速的平方与血压的关系。(B)有限元仿真结果用于验证双向波速平方与血压之间的线性关系,并对比两种轴向伸长比(也即两种体姿)下的波速变化。(C)两种体姿的对比实验:正常体姿(平视)与伸颈体姿(抬头)。左上:正常体姿下舒张末期的质点时空速度图;右上:伸颈体姿下的质点速度图;左下:正常体姿下的双向波速;右下:伸颈体姿下的双向波速。(D)一名年轻志愿者的血压测量结果,将基于环向导波波速的血压测量方法与压平测量法进行对比(左侧),并给出两种方法的一致性分析图(右侧)。(E)来自九名志愿者的血压测量结果,涵盖年轻组、中老年正常血压组和中老年高血压组

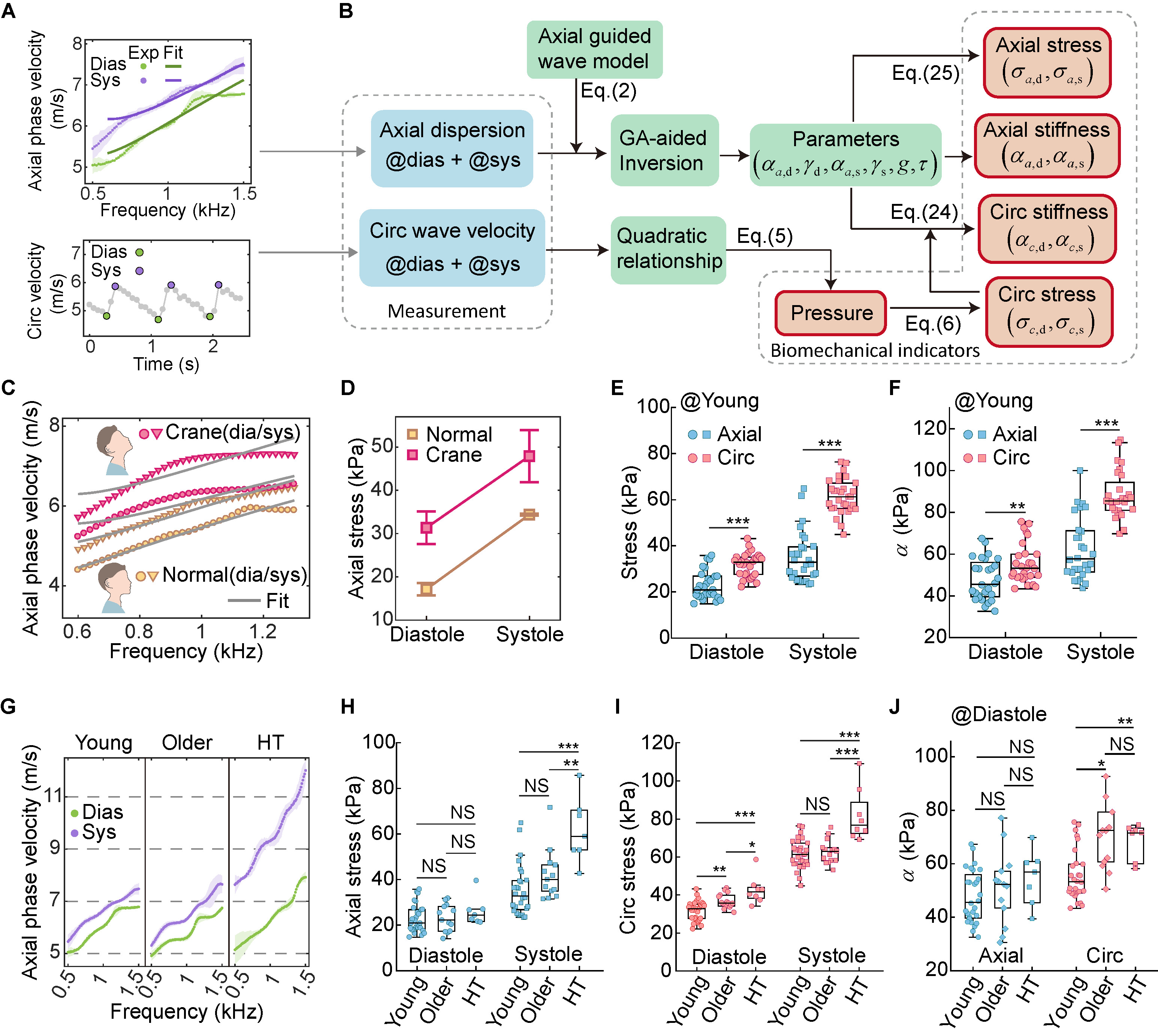

图3.动脉双向应力与双向刚度的表征。(A)上侧:舒张末期与收缩峰期的轴向导波频散的在体测量结果;下侧:一个心动周期内环向导波波速的在体测量结果。(B)动脉生物力学指标的表征流程图,包括血压、双向应力及双向刚度的表征方法。(C)两种体姿(正常体姿与伸颈体姿)下的轴向导波频散曲线。(D)两种体姿下舒张末期与收缩峰期的轴向应力表征结果。正常体姿下,舒张末期与收缩峰期的轴向应力分别为17.2±1.4kPa和34.4±0.2kPa;伸颈体姿下分别为31.3±3.8kPa和47.9±6.0kPa。(E)年轻组中舒张末期与收缩峰期的双向应力对比。(F)年轻组中舒张末期与收缩峰期的双向动脉刚度对比。(G)三名分别来自年轻组、中老年正常血压组和中老年高血压组的志愿者的轴向导波频散测量结果。(H)三组人群在舒张末期与收缩峰期的轴向应力对比。(I)三组人群在舒张末期与收缩峰期的环向应力对比。(J)三组人群在舒张末期的轴向刚度与环向刚度对比

相关研究成果以“双向导波同步成像同时探测动脉力学各向异性、血压和应力”(Simultaneous imaging of bidirectional guided wavesprobesarterial mechanical anisotropy,blood pressure, and stresssynchronously)为题,于北京时间8月6日发表于《科学·进展》(Science Advances)。

清华大学航天航空学院2018级博士生江宇轩(现为哈佛大学医学院博士后)为论文第一作者。清华大学航天航空学院教授曹艳平、北京大学力学与工程科学学院助理教授李国洋、北京大学第三医院心内科主任王新宇为论文共同通讯作者。

论文链接:

https://doi.org/10.1126/sciadv.adv5660

供稿:航院

编辑:李华山

审核:郭玲

© 版权声明

本文由分享者转载或发布,内容仅供学习和交流,版权归原文作者所有。如有侵权,请留言联系更正或删除。

相关文章

暂无评论...