(通讯员物轩)武汉大学天文学系王伟教授团队利用世界上最大的天文望远镜中国“天眼”首次在黑洞中发现射电辐射偏振信号的准周期振荡,为探索黑洞附近磁场结构和等离子体动力学特征提供了新的观测视角。该成果以“Quasi-periodic oscillations of GHz-band polarization in a black hole”为题,于北京时间2025年6月11日在 Nature Communications 在线发表。

武汉大学物理科学与技术学院是第一完成单位,王伟教授是唯一通讯作者和共同一作,物理科学与技术学院陈佳诗和田鹏夫博士是共同一作,朱海帆、杨雯、李博涛、陈骁、张平等参与了该成果的研究。

黑洞是宇宙中最神秘的天体,具有巨大的引力,任何光都无法逃逸出黑洞,但可以吸积伴星或周围介质的物质产生X射线和射电辐射,是研究强引力场和相对论物理的宇宙天然实验室。在过去二十年中,人类发现黑洞辐射存在准周期振荡的变化特征,所有这些发现都只观测到辐射强度的振荡,我们依然不能完全理解黑洞辐射准周期光变的物理起源。

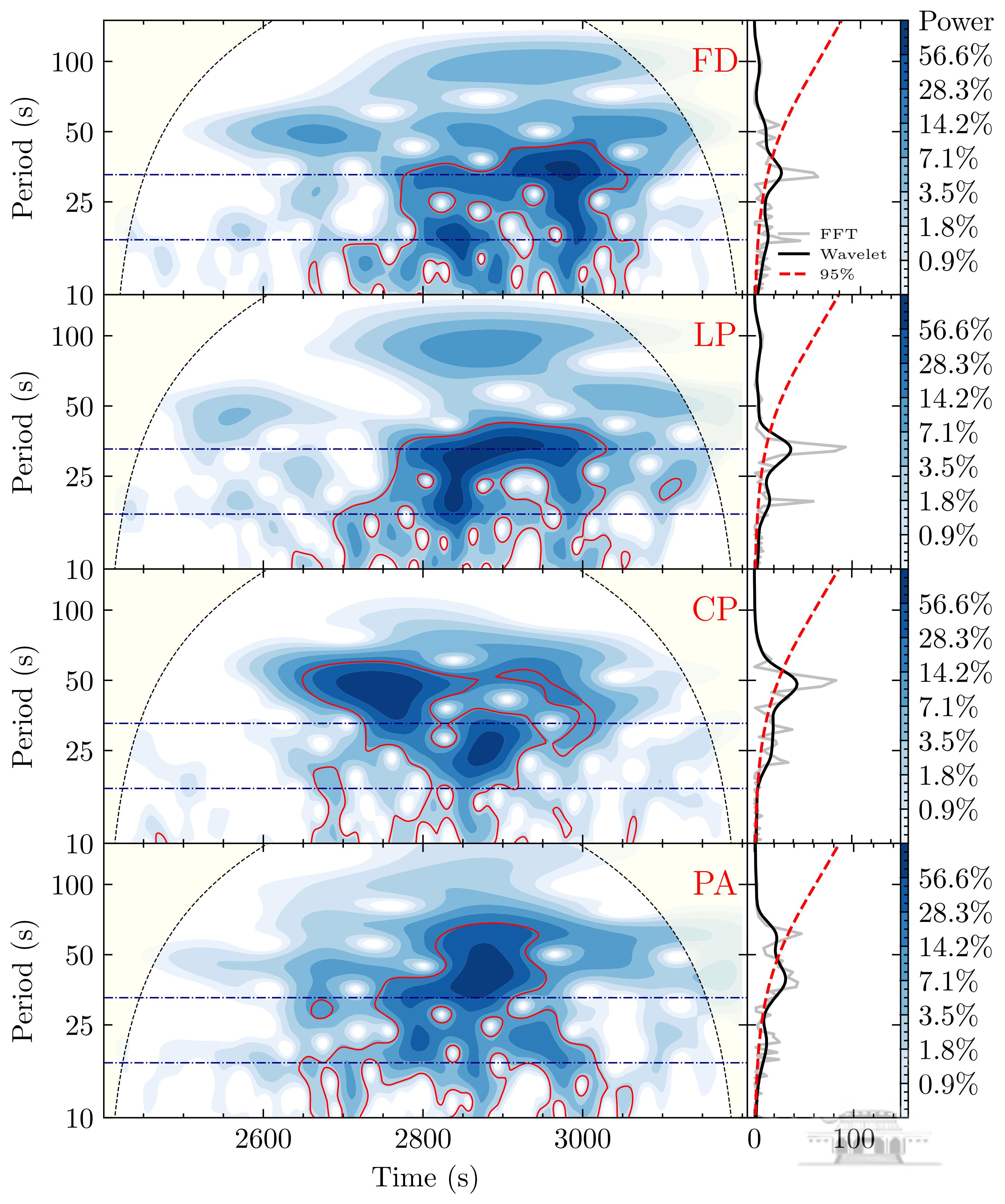

光是自然界很特殊的物理现象,具有波粒二象性,因此光除了总的辐射强度,在传播过程中,光的振幅强度在垂直于传播方向上存在不对称性,被称为光的偏振。偏振反映了光辐射性质的新维度和新特征参数,可以反映自然界物理规律新的信息。基于中国天眼500米口径射电望远镜FAST强大的观测能力,王伟教授带领学生开展对银河系中恒星级质量黑洞开展高精度和高时间分辨率的射电观测,首次在一颗黑洞天体GRS 1915+105中发现黑洞射电辐射偏振信号存在特殊的准周期振荡行为。在一次射电爆发过程中,黑洞射电辐射的线偏振参数存在17秒和33秒的振荡周期,振荡时间持续了近500秒。同时在发生准周期振荡的活动时间内,射电总强度的变化模式与线偏振变化模式具有反相关的行为,总强度光变曲线的波峰对应着线偏振变化曲线的波谷。这种偏振变化行为则为我们探索准周期振荡物理起源提供了新的科学线索。

图1 黑洞射电辐射总强度和偏振演化曲线显示了总强度(FD)和线偏振(LP)具有17秒和33秒周期的准周期振荡行为

图2 黑洞的射电偏振准周期振荡信号被中国天眼首次捕获

论文的其他合作者还包括来自中科院国家天文台、北京大学、云南大学、美国内华达大学的天文学家。该工作受到科技部重点研发计划和基金委重点项目的支持。

(编辑:肖珊)

© 版权声明

本文由分享者转载或发布,内容仅供学习和交流,版权归原文作者所有。如有侵权,请留言联系更正或删除。

相关文章

暂无评论...