文章导读

种族身份认同真的能通过简单训练改变吗?北京大学韩世辉课题组在《科学进展》发表突破性研究,揭示面具训练任务可转移观察者自身种族身份认同至他族。实验发现,他族面具训练后,个体对本族认同减弱,内侧前额叶活动增强表征身份转移;同时,情感共情网络(如额下回、脑岛)对他族面孔疼痛反应提升,利他决策的种族内群体偏好显著降低。神经机制证实内侧前额叶调控共情过程,挑战了身份认同恒定的传统观点。这一发现为干预种族歧视提供可塑的心理学和脑科学依据,立即阅读全文,探索如何科学重塑偏见!

— 内容由好学术AI分析文章内容生成,仅供参考。

种族歧视存在于多个社会领域,包括医疗诊治、就业住房、警察执法和司法审判、就学录取、学校教育、以及科学论文评审等,是社会发展的主要障碍之一。阐明种族歧视的心理和神经机制,具有广泛的社会意义,也是对解析人类大脑社会认知功能的挑战。2025年4月23日,北京大学心理与认知科学学院、IDG麦戈文脑科学研究所韩世辉教授课题组,在《科学进展》(Science Advances)期刊发表题为“Reducing racial ingroup biases in empathy and altruistic decision-making by shifting racial identification”的论文,揭示了观察者自身种族身份认同在共情和利他行为种族偏好中的作用及神经机制。

课题组在该研究中设计了一个面具训练任务,通过产生识脸错觉,在短时间内改变观察者的自身种族身份认同,诱发受试者的种族身份认同向所佩戴面具面孔的种族转移。在面具训练任务前后,测量自我报告、行为反应、事件相关电位(EEG)、功能核磁共振(fMRI)数据,并结合混合线性模型、多变量模式分析、动态因果模型等方法,分析基于自身面孔的种族身份认同是否可以从本族转移至他族,以及种族身份认同转移是否会削弱共情和利他行为中的种族内群体偏好。

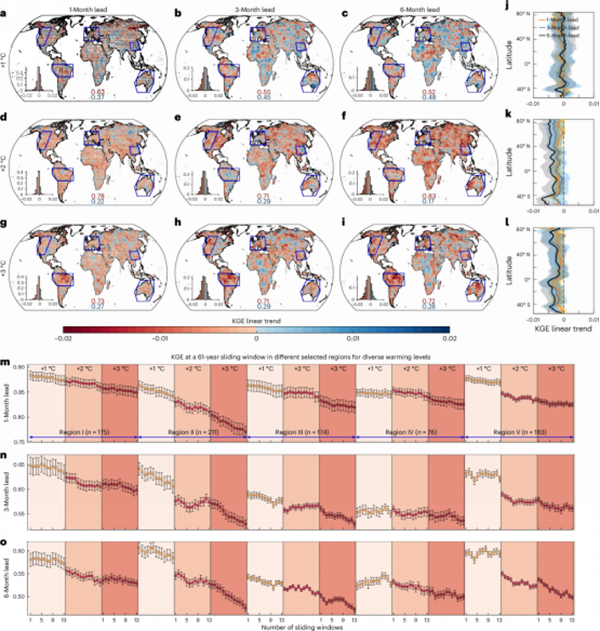

第一部分研究结果表明,他族面具训练任务可以转移个体的种族身份认同。实验发现,相对于本族面具训练任务,他族面具训练任务使个体对本种族身份的认同减弱,但对其所佩戴面具的种族身份认同增强,而且面具训练后,自己(相较于他人)所佩戴面具的面孔会诱发更强的内侧前额叶活动(图一),表明内侧前额叶活动参与种族身份认同的神经表征并在面具训练前后发生改变。

图一 面具训练任务前后对佩戴面具面孔的神经表征

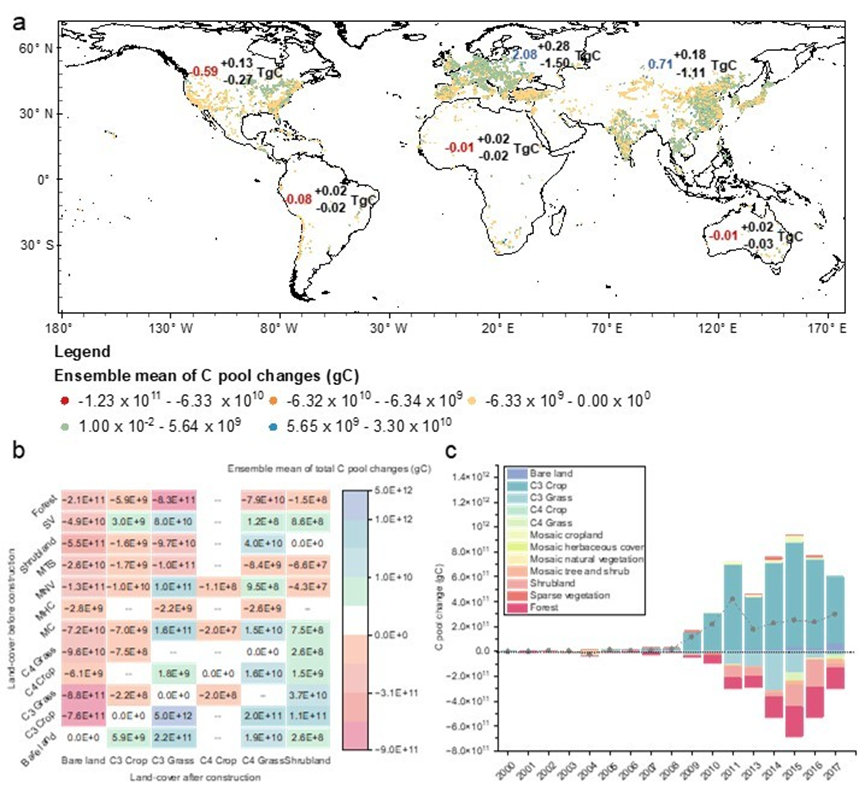

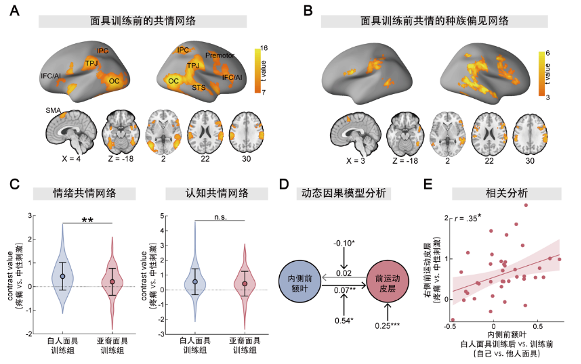

第二部分研究结果表明,转移的种族身份认同可以调控共情和利他决策中的种族偏好。实验发现,他族面具训练后情感共情网络(包括双侧额下回、右侧脑岛和右侧前运动皮层)对他族面孔疼痛表情反应的活动增强(图二),并且与种族身份认同有关的内侧前额叶调控前运动皮层的共情反应。行为实验进一步发现,他族面具训练可以减弱利他决策行为的种族内群体偏好。这些研究结果挑战了传统的种族身份认同恒定不变的观点,为个体种族身份认同的可塑性提供了实证证据。这些结果也揭示了观察者自身种族身份认同与其种族偏见的因果关系,为干预人类的种族偏见提供了心理学和脑科学依据。

图二 面具训练任务前后共情神经活动的改变

该研究作者包括北京大学心理与认知科学学院已毕业博士研究生梅淑婷(第一作者,目前为北京大学博雅博士后),在读博士研究生邓逸雯和郑国,韩世辉为通讯作者。该项研究获得国家自然科学基金委重点项目、面上项目以及中德科学基金研究交流中心的资助。

© 版权声明

本文由分享者转载或发布,内容仅供学习和交流,版权归原文作者所有。如有侵权,请留言联系更正或删除。

相关文章

暂无评论...