北京师范大学“黑河流域生态监测技术联合测试及应用示范(EcoTest)”现场核查开展

文章导读

一场生态监测的“大考”在祁连山麓打响!中国21世纪议程管理中心组织20个国家级项目、50余家科研单位,依托黑河流域真实场景,开展为期两年的设备联合测试。34套国产监测设备(包括新型无人机和物联网系统)在农田、森林、荒漠等环境中接受严苛检验,与国际同类设备“同台竞技”。7月专家现场核查显示,设备性能精准可靠,为突破自主研发瓶颈、推动数智化升级奠定基础。这场测试构建空天地一体化网络,精准捕捉碳收支等关键数据,支撑黑河流域生态保护与修复,守护绿水青山,落实美丽中国战略。揭秘这场科技实战如何重塑生态监测未来!

— 内容由好学术AI分析文章内容生成,仅供参考。

经过历时百日紧锣密鼓的准备,由中国21世纪议程管理中心(以下简称21世纪中心)围绕“典型脆弱生态系统保护与修复”重点专项(以下简称生态专项)组织实施的“黑河流域生态监测技术联合测试及应用示范(EcoTest)”已正式进入实战化阶段。自7月中旬起,在生态环境部指导下,21世纪中心组织20个相关国家重点研发项目、50余家科研单位,依托黑河流域地表过程综合观测网与祁连山森林生态站,在黑河流域上、中、下游真实场景下开展设备/技术联合验证/测试、空天地一体化生态监测、冰冻圈生态水文监测以及应用示范。测试内容涵盖生态系统碳收支、生态水文、生物/植被参量等34套监测设备(28套地面设备、6套空天设备)以及物联网监测系统、新型遥感无人机等多项技术。一场持续2025-2026年夏冬两季的生态监测大型综合试验在祁连山麓与河西走廊腹地拉开了序幕。

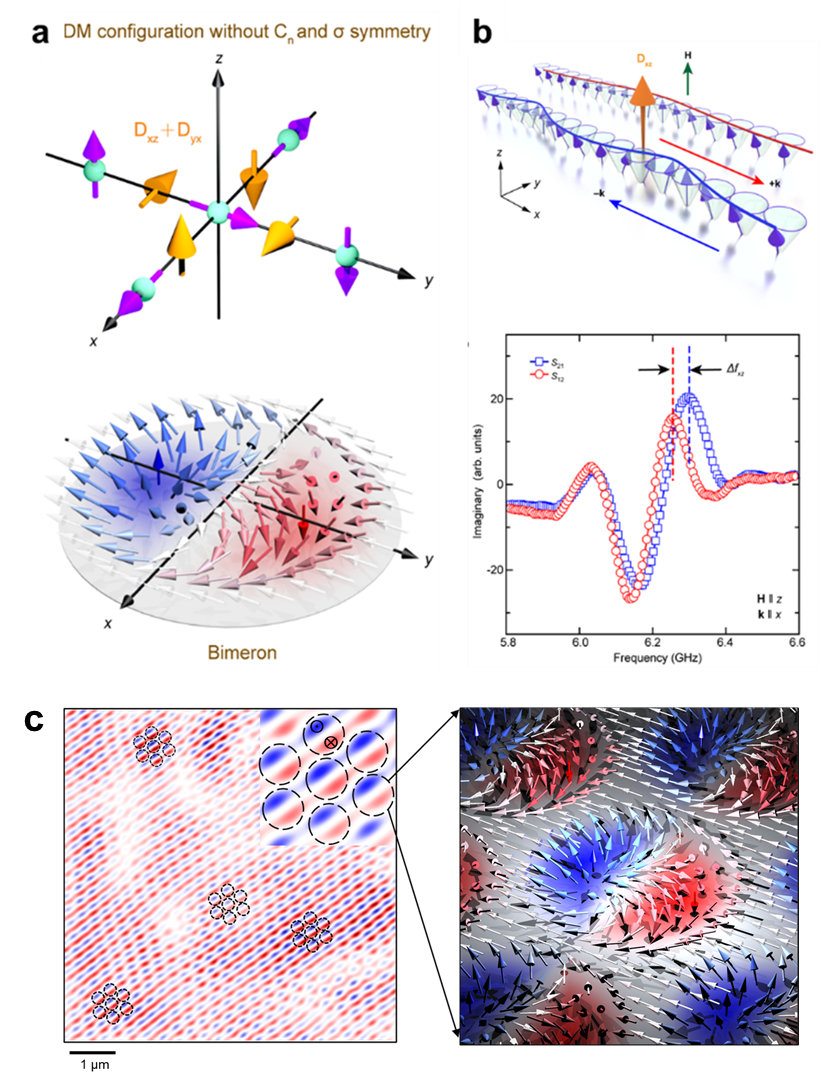

“黑河联合测试(EcoTest)”野外场景:

研发的开路与闭路涡动相关系统(左上)、新型遥感无人机(左下)、

生物观测智云犬(右上)、车载多频地下水位探测仪(右下)

为做好这场生态监测领域的”设备/技术大考”,7月23日至24日,21世纪中心组织生态专项总体组专家、同行专家赴甘肃张掖对参加EcoTest的研发项目开展现场核查,生态环境部科技与财务司代表受邀参加并现场指导。本次现场核查是继6月14日在北京召开EcoTest技术方案论证会后,对进入实施阶段联合测试的一次全面检验。

现场核查组深入黑河乌江桥河道、大满超级站、花寨子荒漠站、祁连山森林站与黑河遥感站等一线监测站点,实地查验由北京师范大学教授刘绍民、中国科学院地理科学与资源研究所研究员温学发、中国科学院空天信息创新研究院研究员肖青等10个国家重点研发项目牵头研制的国产生态监测设备/技术,重点核查了设备性能与运行情况,并对空天地一体化生态监测试验及物联网监测系统开展了现场质询与讨论。

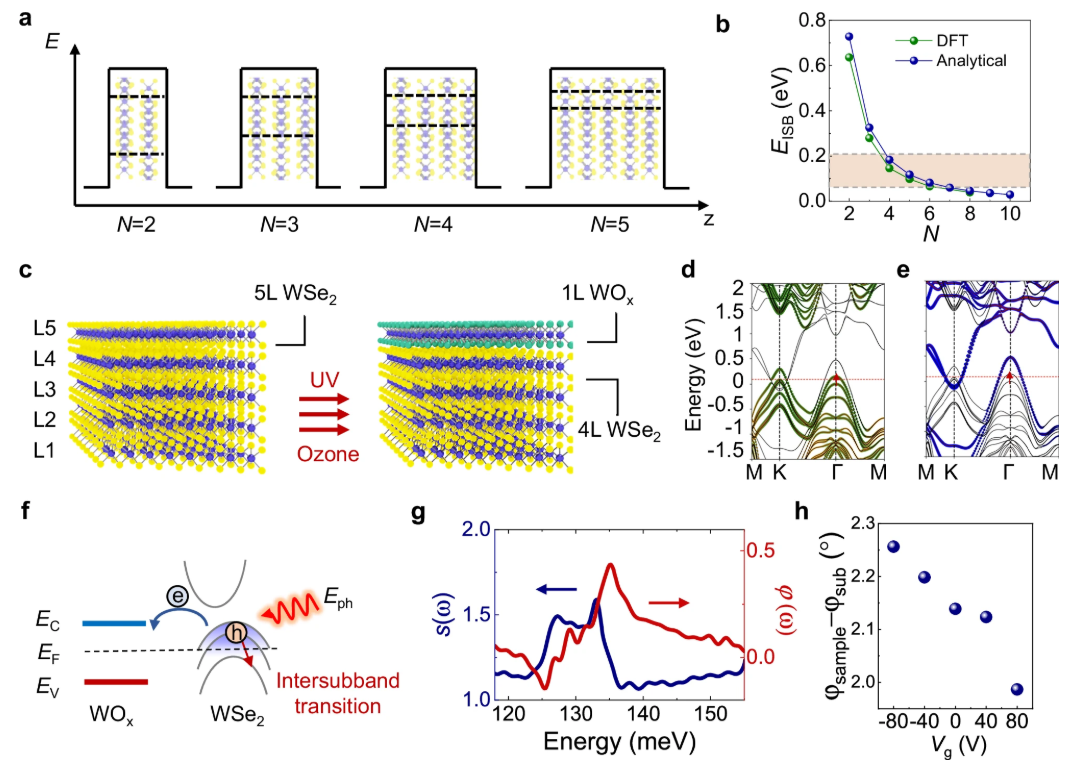

EcoTest研发设备/技术的现场核查:

EcoTest总体介绍(左上)、祁连山森林生态站(左下)、大满超级站(右上)、乌江桥河道(右下)

现场核查组对项目研制的四大类生态监测设备/技术的现场运行与测试情况给予了肯定,认为相关设备和技术能够较好适应黑河流域农田、森林、荒漠等不同生态环境的监测需求,在野外真实场景下展现出良好的精准性、可靠性与稳定性,为流域生态监测工作提供了科技支撑。同时,专家组也提出了针对性意见,建议各项目进一步梳理和总结研发设备/技术的创新增量,深入分析测试阶段数据,对比国内外成熟设备/技术产品,明确性能指标改进方向,持续强化研用精准结合。

党的二十大对建设美丽中国作出系统部署,明确提出新时代生态科技发展的总要求,其中核心任务之一即是加快生态环境监测装备的自主研发,构建“空天地海”一体化监测网络。此次EcoTest既是落实国家关于生态环境监测装备自主创新战略部署的重要实践,也是提升重点专项管理效能的创新举措。EcoTest以强化设备/技术验证为抓手,推动一批生态监测研发成果从“实验室走向真实场景”。自主研制的34套设备/技术在野外真实场景中与国际同类设备“同台竞技”,接受野外环境的严苛检验,力争突破生态监测设备及核心部件的自主研发瓶颈,推动实现国产替代与数智化升级。同时,创新构建的空天地一体化监测技术体系精准捕捉生态系统碳收支、生物/植被、生态水文等关键参量,为流域生态系统生产总值动态、高精度核算筑牢数据根基。应用示范环节将打通科研成果向业务应用转化的“最后一公里”,以硬核技术支撑黑河流域生态保护与修复、资源高效利用与可持续发展,守护黑河流域绿水青山底色。

© 版权声明

本文由分享者转载或发布,内容仅供学习和交流,版权归原文作者所有。如有侵权,请留言联系更正或删除。

相关文章

暂无评论...