我国学者在大气健康风险控制研究方面取得进展

文章导读

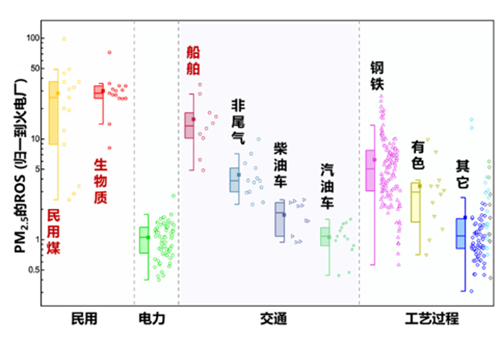

清华大学王书肖与复旦大学李庆团队在国家重点基金(2218812、U22A245、2246026)支持下,基于全国21省368组人为源PM2.5样品开展多学科研究,揭示民用固体燃料燃烧排放的PM2.5毒性为最高来源(如船舶、冶金工业等), 致毒差异达数十倍,核心由多环芳烃和毒性金属组分决定,且与原材料、工艺特征密切相关。研究建立了首个大气PM2.5排放毒性清单,表明25年以来工业源减排贡献最大,但毒性风险削减8%源于民用燃料控制。区域间一次PM2.5毒性暴露差异显著,团队据此提出以毒性调控为核心、因地制宜的精准防控策略,推动污染治理模式从质量浓度控制向毒性风险控制转型。该成果于7月10日发表于《自然》(Nature)杂志。

— 内容由好学术AI分析文章内容生成,仅供参考。

图 主要人为源排放大气细颗粒物(PM2.5)的活性氧水平(ROS)

在国家自然科学基金项目(批准号:22188102、U22A20405、22406026)等资助下,清华大学王书肖和复旦大学李庆等人在大气健康风险控制研究方面取得进展,研究成果以“中国细颗粒物排放毒性控制(Control of toxicity of fine particulate matter emissions in China)”为题,于7月10日以Article发表在《自然》(Nature)杂志上。论文链接:https://doi.org/10.1038/s41586-025-09158-w。

大气细颗粒物(PM2.5)污染是全球人群健康的首位威胁因素,而目前空气污染治理政策以降低PM2.5质量浓度为导向,忽视了PM2.5因来源和化学组成不同而导致的毒性差异。因此,探究人为源排放PM2.5的毒性效应、关键组分及作用机制,对于开展污染排放精准治理以及保障人群健康具有重要科学意义。针对这一难题,上述团队基于我国21个省份368组典型人为源排放PM2.5样品开展了现场测试、化学指纹分析、细胞毒性拆解、大气暴露模式等多学科方法的综合研究,揭示了不同来源PM2.5的毒性效应差异可高达数十倍,其中民用固体燃料燃烧排放的PM2.5毒性最高,其次是船舶、冶金工业等。研究成果阐明了毒性差异主要由PM2.5中关键毒性组分(如多环芳烃和毒性金属)决定,而后者又取决于原材料/燃料和工艺/技术。本研究进一步建立了首个大气PM2.5排放毒性清单。研究发现2005年以来中国工业源减排对于PM2.5质量减排的贡献最大,而基于毒性调控的排放削减主要来自于民用固体燃料燃烧源(约80%);同时量化出我国各地区一次PM2.5人群暴露的毒性具有显著的区域差异。

该研究提出了以削减毒性风险为导向的、因地制宜的空气污染精准防控新策略,为推动PM2.5污染治理从“质量浓度控制”向“毒性风险控制”转变提供了科学支撑。

© 版权声明

本文由分享者转载或发布,内容仅供学习和交流,版权归原文作者所有。如有侵权,请留言联系更正或删除。

相关文章

暂无评论...