我国学者在单晶微显示器件研究领域取得新进展

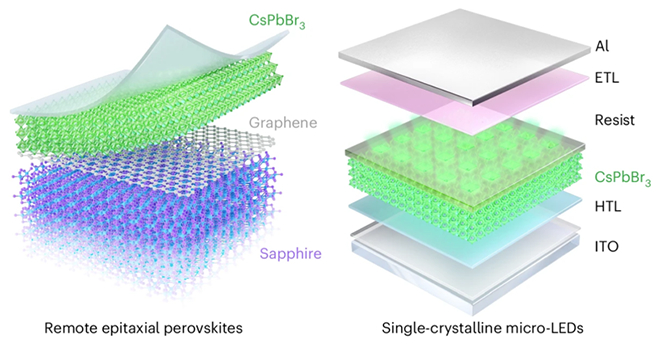

在国家自然科学基金项目(批准号:T2425026)等资助下,中国科学院理化技术研究所吴雨辰研究员、中国科学技术大学凤建岗教授、吉林大学邱宇辰副教授合作,开发了一种基于远程外延生长的单晶薄膜技术,用于构筑超高分辨单晶Micro-LED微显示器件。相关研究成果以“Remote epitaxial crystalline perovskites for ultrahigh-resolution micro-LED displays”为题,于2025年1月15日发表在《自然·纳米技术》(Nature Nanotechnology)杂志上(论文链接:https://www.nature.com/articles/s41565-024-01841-9)。

Micro-LED因其高分辨率和高亮度的优势,被认为是下一代显示技术的核心基础,在光通信、AR/VR和可穿戴设备等领域中具有重要应用。然而,传统的III-V族半导体材料虽然具备高亮度和高稳定性,但其在像素尺寸小于30 μm时效率显著下降。此外,大量像素转移过程中的效率低和良品率不足,限制了III-V族材料在Micro-LED领域的发展。相比之下,钙钛矿材料因其长载流子扩散长度和高发光效率,成为潜在的Micro-LED候选材料,其薄膜器件的电致发光效率已达到28.9%。但传统的多晶材料存在表面稳定性较差、发光不均匀及载流子输运效率低等缺陷,使其在Micro-LED应用中受限。

研究团队提出利用远程外延单晶薄膜制备Micro-LED器件,展现出以下优势:(1)亚微米厚度:单晶薄膜的厚度控制在亚微米范围,显著提高了辐射复合效率;(2)大面积连续性:大面积的单晶薄膜确保了载流子的高效注入,从而提升器件性能;(3)光学平整度:单晶薄膜具有优异的表面光学平整度,保证了器件的均匀发光特性;(4)高效转移:由于远程外延薄膜与衬底之间主要通过范德华作用力结合,这种较弱的结合力使单晶薄膜能够高效转移,满足微显示器件的制备需求。依托单晶薄膜的出色性能,研究团队利用光刻技术直接在薄膜表面制作微显示像素,使Micro-LED像素分辨率达到4 μm。随后,通过将单晶薄膜与显示背板集成,并利用薄膜晶体管实现每个像素的独立控制,成功构筑了超高分辨率的微显示器件。该研究不仅突破了传统材料的技术瓶颈,还为单晶材料在超高分辨微显示领域的应用开辟了新方向。

© 版权声明

本文由分享者转载或发布,内容仅供学习和交流,版权归原文作者所有。如有侵权,请留言联系更正或删除。

相关文章

暂无评论...