海洋中看似微不足道的痕量金属,如铁、镍、铜、稀土元素等,不仅是维持海洋生态系统运转的营养元素,还是科学家解读海洋和地球系统演化历史的示踪剂,更是支撑低碳经济转型的重要战略资源。近日,北京大学地球与空间科学学院杜江辉研究员与合作者在《自然》杂志发表最新研究成果,革新了我们对痕量金属在海洋中循环方式的理解,揭示了深海海底这个长期被忽视的关键角色。

太平洋深海海底

长久以来,学界普遍认为海洋痕量金属的分布主要受“自上而下”的过程控制,即海洋中的元素主要来自于表层的河流和风尘输入,而有机质等生物颗粒就像无数微型的“快递员”,将吸附的金属自上而下运输到深海,并在有机质分解过程中释放这些金属。然而,越来越多的证据表明,这种解释与许多金属元素在深海的分布规律存在矛盾。

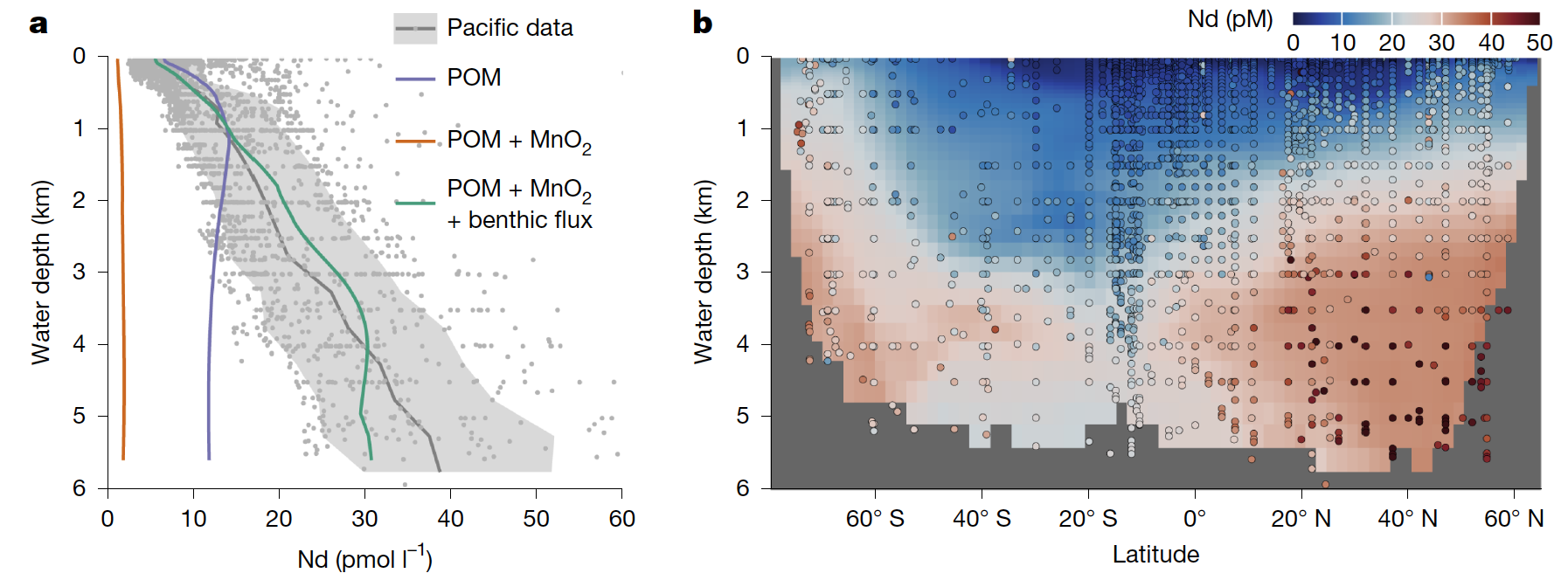

杜江辉与合作者基于海水与沉积物观测,结合元素在水柱与沉积物中的循环模拟重新评估了不同来源颗粒对金属元素的吸附能力。研究团队在太平洋深海系统采集并分析了水柱-沉积物界面的海水、孔隙水和沉积物样品,并基于独立开发的SedTrace模拟系统,建立了金属元素的早期成岩模型,定量刻画了海底元素通量。团队进一步构建了三维海水元素循环模型,量化了水柱颗粒清扫与海底通量对海水中金属元素分布的影响。该研究通过观测与模型的深度融合,系统解析了金属元素从海洋表层到海底的完整循环过程。

研究发现,尽管以锰氧化物为主的深海颗粒在深海颗粒物总量中占比不足1%,但其贡献了50%以上的稀土元素吸附量,颠覆了生源颗粒主导水柱清扫过程的传统认知。孔隙水的地球化学分析和模拟表明,深海沉积物通过氧化性成岩作用向上覆水体释放金属元素。该过程受有机质分解驱动,孔隙水的pH降低、有机配体含量增加,促使锰氧化物释放其吸附的金属。研究提出的“自下而上”元素循环新框架显示,传统的可逆清扫机制实际造成海水溶解金属的净损失,必须依靠海底通量来维持深海金属元素质量平衡。钕同位素分析进一步表明,10%至30%的金属元素通量来自沉积物中火山硅酸盐物质的风化,而这一物质来源被传统研究所忽视。

模拟海水钕元素含量分布

本研究发现了海洋元素循环中缺失的关键拼图,拓展了我们对痕量金属行为的理解,提出了深海元素循环的统一框架;新模型阐明了深海稀土富集机制,指出水体过程而非沉积后改造是控制海底金属矿藏形成的主因;本研究还突出了洋中脊热液来源锰氧化物在海洋元素循环中的核心角色,并揭示了海底硅酸盐风化的潜在碳汇效应,从地球系统科学的维度为未来研究提供了新视角。

杜江辉为论文的第一作者,合作者包括俄勒冈州立大学Brian Haley教授,Bigelow海洋实验室James McManus研究员、洛桑大学Patrick Blaser博士、苏黎世联邦理工学院Jörg Rickli博士和Derek Vance教授。

© 版权声明

本文由分享者转载或发布,内容仅供学习和交流,版权归原文作者所有。如有侵权,请留言联系更正或删除。

相关文章

暂无评论...