研究发现精确构建纳米级核壳载氧体可增强化学链制氢稳定性

氢能作为终极清洁能源可有效规避温室效应。近年来,化学链制氢作为高效灵活的能源转化与制备平台获得关注,但该技术对载氧体选择有严格要求,需同时具备较高的氧容量、可调控的反应活性以及在苛刻工况下依然能够保持结构完整等特征。

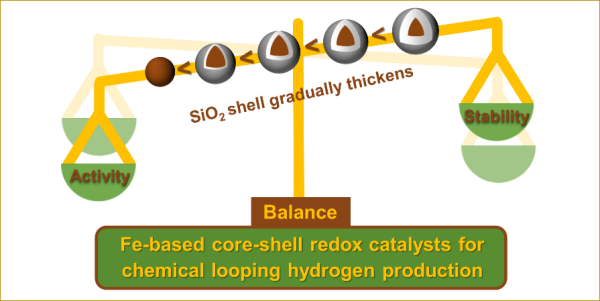

载氧体在晶格氧释放和恢复过程中发生烧结、团聚和失活,是制约化学链工艺大规模工业化的主要原因。载氧体发展至今,其结构从简单的宏观机械混合逐渐趋向于微观纳米调控,以提升活性和稳定性。核壳结构载氧体具备优异的热稳定性和机械强度,可以避免活性组分浸出。然而,惰性组分的引入降低了载氧体活性,且针对多级载氧体晶格氧的迁移转化以及金属离子的运动过程仍缺乏研究。如何精准调控、平衡载氧体活性和稳定性之间的“跷跷板”问题,已成为亟待解决的关键问题。

中国科学院广州能源研究所研究员黄振和东北石油大学教授李翠勤,设计并合成了系列具有精准外壳厚度、纳米级限域的多级核壳结构载氧体Fe2O3@SiO2,探究惰性载体厚度与空间结构对载氧体稳定性与传质速率的双重影响机制,以寻求化学链制氢过程中活性与稳定性的动态平衡。结果表明,薄壳层展现出优异的循环稳定性,连续30次氧化还原循环性能保持稳定;而厚壳层因反应过程生成大量的惰性Fe2SiO4导致快速失活。同时,研究通过聚焦离子束-透射电子显微镜和原位透射电子显微镜发现,惰性SiO2壳层的限域作用抑制了Fe2O3团聚行为。这一核壳结构与可控壳层厚度为具有空间结构的高效长寿命载氧体的设计合成提供了新思路。

相关研究成果发表在《能源化学》(Journal of Energy Chemistry)上。研究工作得到国家自然科学基金、广东省基础与应用基础研究基金等的支持。

Fe2O3@SiO2核壳结构载氧体氧化还原活性和稳定性之间的“跷跷板”问题

© 版权声明

本文由分享者转载或发布,内容仅供学习和交流,版权归原文作者所有。如有侵权,请留言联系更正或删除。

相关文章

暂无评论...