中国农业大学土地学院廖人宽教授团队在合成DNA纳米材料环境应用方面取得系列新进展

近日,中国农业大学土地科学与技术学院廖人宽教授团队在合成DNA纳米材料的环境应用研究方面取得新进展。相关成果在美国化学会(ACS)旗下纳米科学与技术专业期刊 ACS Nano(Nature Index收录期刊)上连续发表题为“Opportunities and Challenges of DNA Materials Toward Sustainable Development Goals”的观点文章(Perspective)和题为“An Optimization Generator of Synthetic DNA Fragments for the Rational Design of Environmental Tracers”的研究文章(Research)。

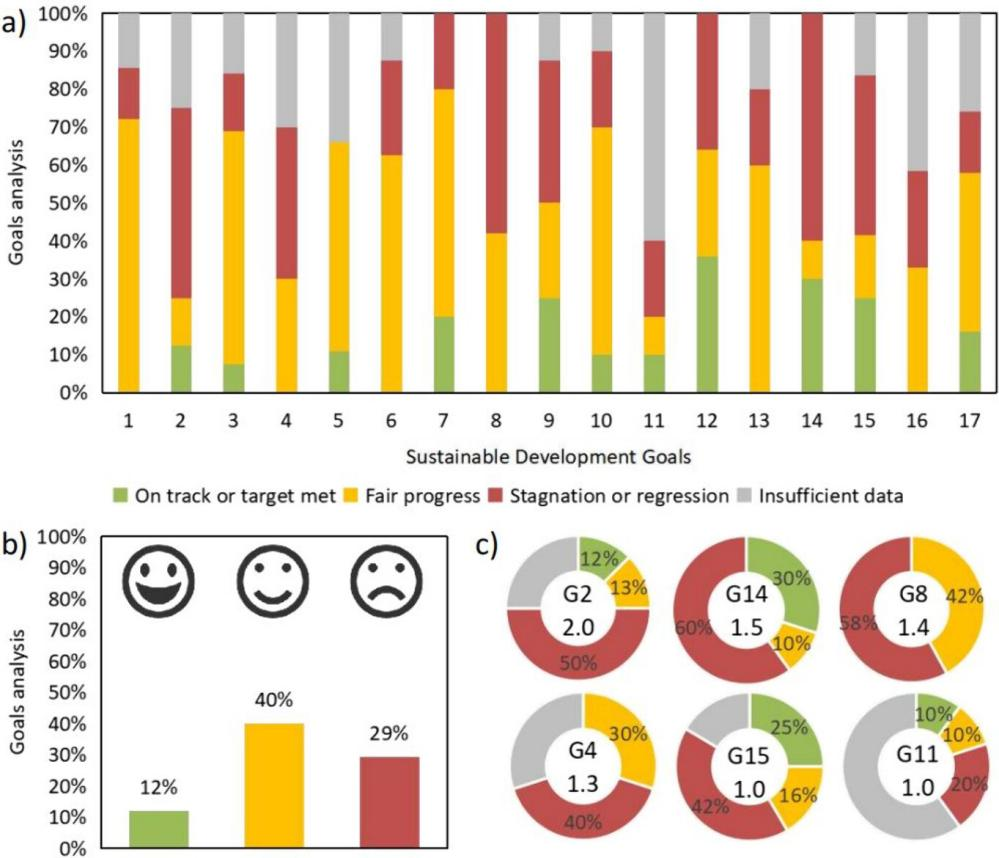

在2023年联合国可持续发展报告中指出,在评估的140个可持续发展目标(SDGs)中,有一半的目标进展缓慢且不足,其中约30%的目标没有取得任何进展,甚至已经倒退到2015年的基线水平以下(图1)。随着2030年可持续发展目标实现最后期限的临近,需要国际社会通力合作,通过协调一致的努力来充分实现可持续发展目标。

图1 2023年全球可持续发展目标数据和评估

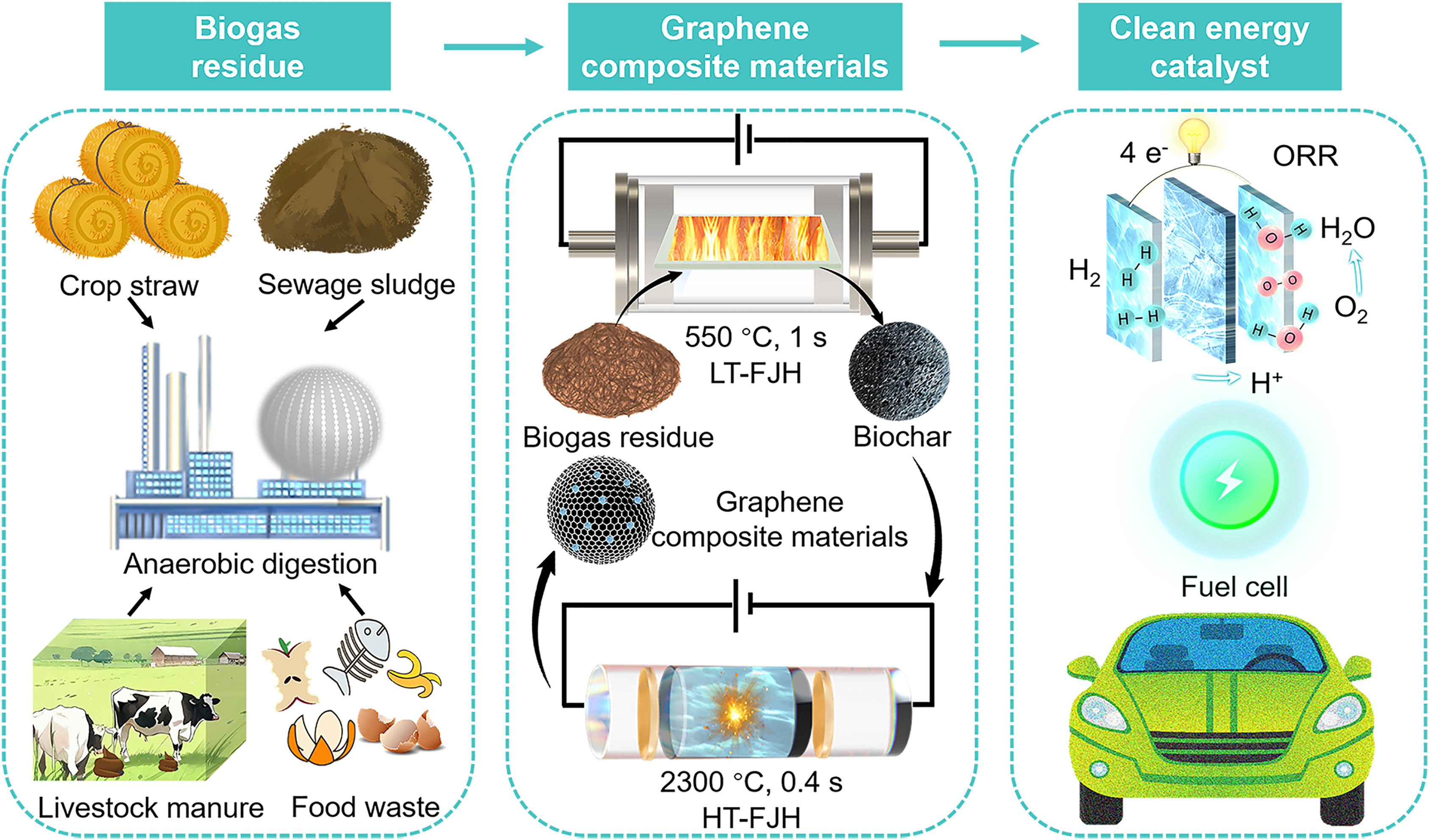

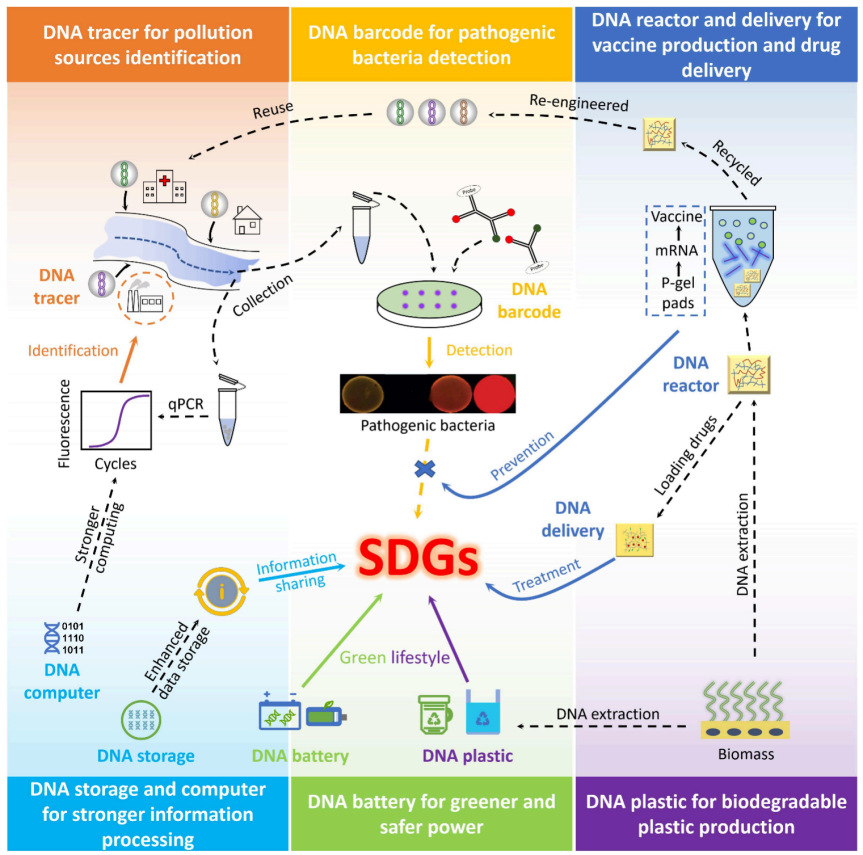

基于合成DNA纳米材料分子可编程性、生物相容性、高信息密度和环境友好性等突出优势,文章“Opportunities and Challenges of DNA Materials Toward Sustainable Development Goals”梳理了合成DNA纳米工程系统在环境监测、健康保护、可降解材料和信息技术等可持续发展相关领域的应用潜力(图2),建立了DNA纳米工程系统,包括DNA示踪剂、DNA条形码、DNA传感器、DNA塑料、DNA电池等,与实现可持续发展目标(SDGs)中具体子目标的对应关系。提出了DNA纳米工程系统在实现SDGs中面临的主要挑战,并提供了有效的应对策略。文章为促进联合国SDGs的实现提供了新的视角。

图2 合成DNA纳米工程系统实现可持续发展目标(SDGs)

中国农业大学土地科学与技术学院廖人宽教授为论文第一作者和共同通讯作者,美国康奈尔大学罗丹教授、复旦大学仰大勇教授、美国密歇根州立大学刘建国院士为本文共同通讯作者。该研究受中国农业大学与康奈尔大学国际合作种子基金项目资助。

在上述众多DNA纳米工程系统中,DNA示踪剂是解决水文路径示踪的有力工具,特别适用于解决复杂多污染源水文路径的识别。然而,现有DNA示踪剂的序列多是通过随机生成器生成,导致其在稳定性、特异性和检测灵敏度方面出现诸多问题,比如二级结构形成、熔解温度不均衡或重复序列干扰等,这降低了DNA检测的准确性和可靠性。

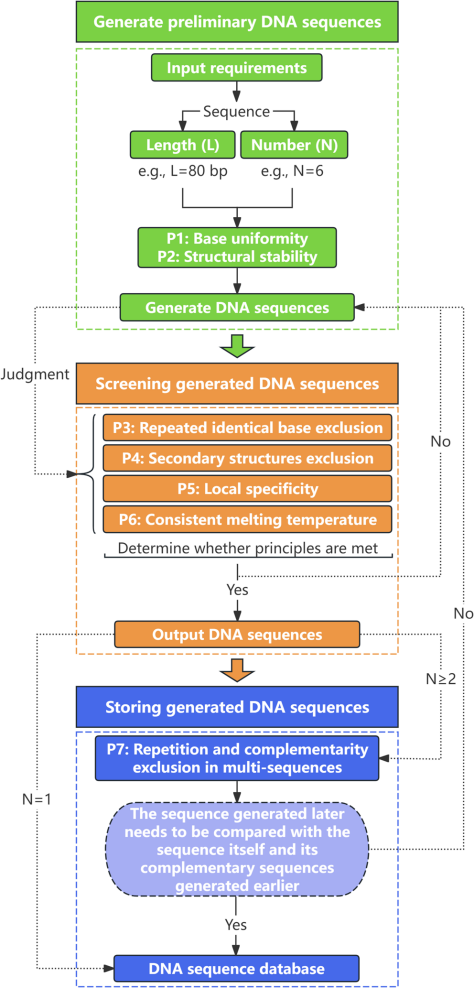

针对这一问题,文章“An Optimization Generator of Synthetic DNA Fragments for the Rational Design of Environmental Tracers”制定了七项优化原则,从碱基均衡性、结构稳定性、避免二级结构和熔解温度统一等多个角度进行综合考虑(图3),研发了首个专门适用于DNA示踪剂序列生成的优化生成器软件。

图3 DNA示踪剂碱基序列优化生成流程

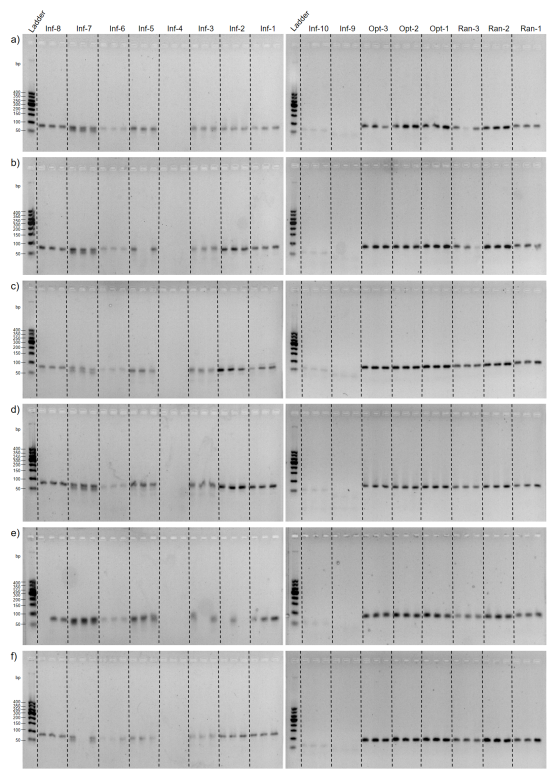

PCR验证试验结果表明,与传统随机生成的DNA碱基序列(Ran)相比,优化生成的DNA碱基序列(Opt)具有更为稳定的凝胶电泳检测信号条带和亮度。违背优化设计原则的DNA序列(Inf),比如存在重复碱基序列、多个二级结构、熔解温度差异大等,对于DNA的检测信号会造成严重影响,甚至无法检测出信号条带(图4)。这证明了遵循这些设计原则的必要性,为DNA示踪剂的有效制备提供了可靠的技术支撑。

图4 不同来源获得的DNA序列的PCR信号

中国农业大学土地科学与技术学院硕士毕业生郭洁为论文第一作者,土地科学与技术学院廖人宽教授和中国环境科学研究院康玉麟副研究员为共同通讯作者,美国加州大学河滨分校Jirka Šimůnek教授、复旦大学仰大勇教授、华中农业大学阎加培研究员、中国农业大学土地科学与技术学院博士生李鑫林和王常茜、硕士生王爱文和段兆飞为共同作者。该研究受国家自然科学基金面上项目资助。

© 版权声明

本文由分享者转载或发布,内容仅供学习和交流,版权归原文作者所有。如有侵权,请留言联系更正或删除。

相关文章

暂无评论...