文章导读

你以为夏天开空调、冬天开暖气就能应对气候变化?南京大学院士团队最新研究发现,全球变暖正在催生一种更危险的"隐形杀手"——极端日际气温波动。这种"今天穿短袖,明天裹棉袄"的剧烈温度变化,在中低纬度地区正以惊人速度加剧,其危害远超传统极端高温。研究首次证实,温室气体是罪魁祸首,并警告到本世纪末,这类事件将影响全球80%人口聚居区,更会以近指数级速度推高心血管疾病死亡率。科学家紧急呼吁:这必须被列为新型极端天气事件!

— 内容由好学术AI分析文章内容生成,仅供参考。

近年来,全球范围内频繁发生的快速气温波动事件对公共健康、生态安全和经济增长构成严重威胁。面对这一前沿挑战,南京大学大气科学学院符淙斌院士团队开展了十余年的系统研究,揭示了全球变暖背景下,“天气忽冷忽热”现象为主要特征的快速天气变化的时空特征、驱动机制及其对人体健康的影响。

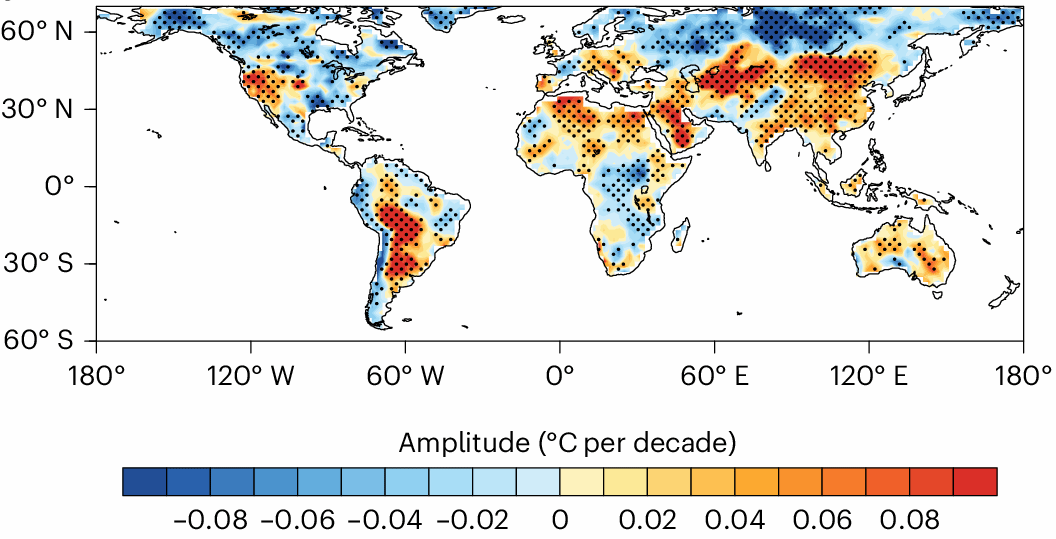

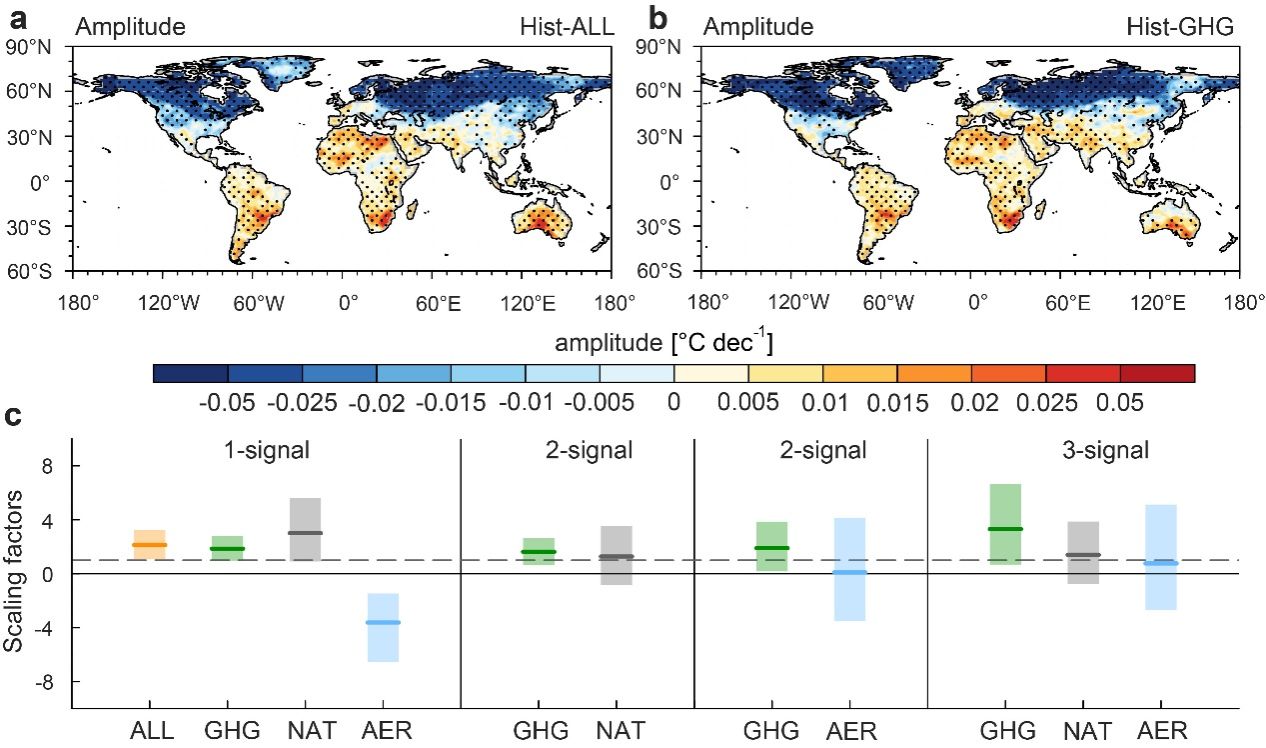

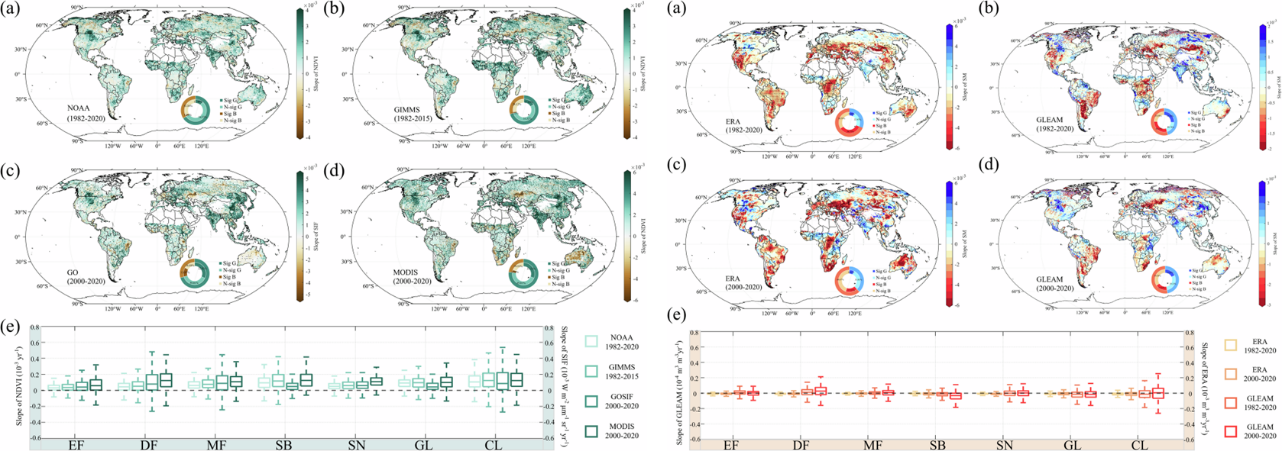

符淙斌等人发现,传统的极端气候指数多基于单日温度阈值,难以有效捕捉连续日际温度的剧烈波动。研究团队在整合多源观测数据、再分析资料与国际耦合模式比较计划(CMIP6)多模式模拟结果的基础上,将相邻两日温差超过历史90百分位阈值的事件定义为极端日际气温变化。分析表明,在全球增暖的条件下,该类事件在中低纬度地区显著增强(图1),重现期明显缩短。通过最优指纹法归因分析,确认温室气体强迫是导致上述变化的主导因子(图2)。CMIP6模型预估进一步显示,在中高排放情景下,至2100年中低纬度地区的极端日际温度变化将持续加剧,其发生频率、波动幅度和总强度在高排放情景下预计分别上升约17%、3%和20%,影响范围覆盖全球80%以上人口居住区。

图1. 基于Berkeley Earth观测资料的1961-2020年日最高气温极端日际温度变化事件的幅度变化。

图2. 日最高气温极端日际温度变化事件的模拟及检测与归因。a图为在全强迫(ALL)下模拟的长期趋势。b图为温室气体(GHG)单强迫下的模拟趋势。c图为最优指纹法分析结果,展示了不同强迫组合下的信号尺度因子。

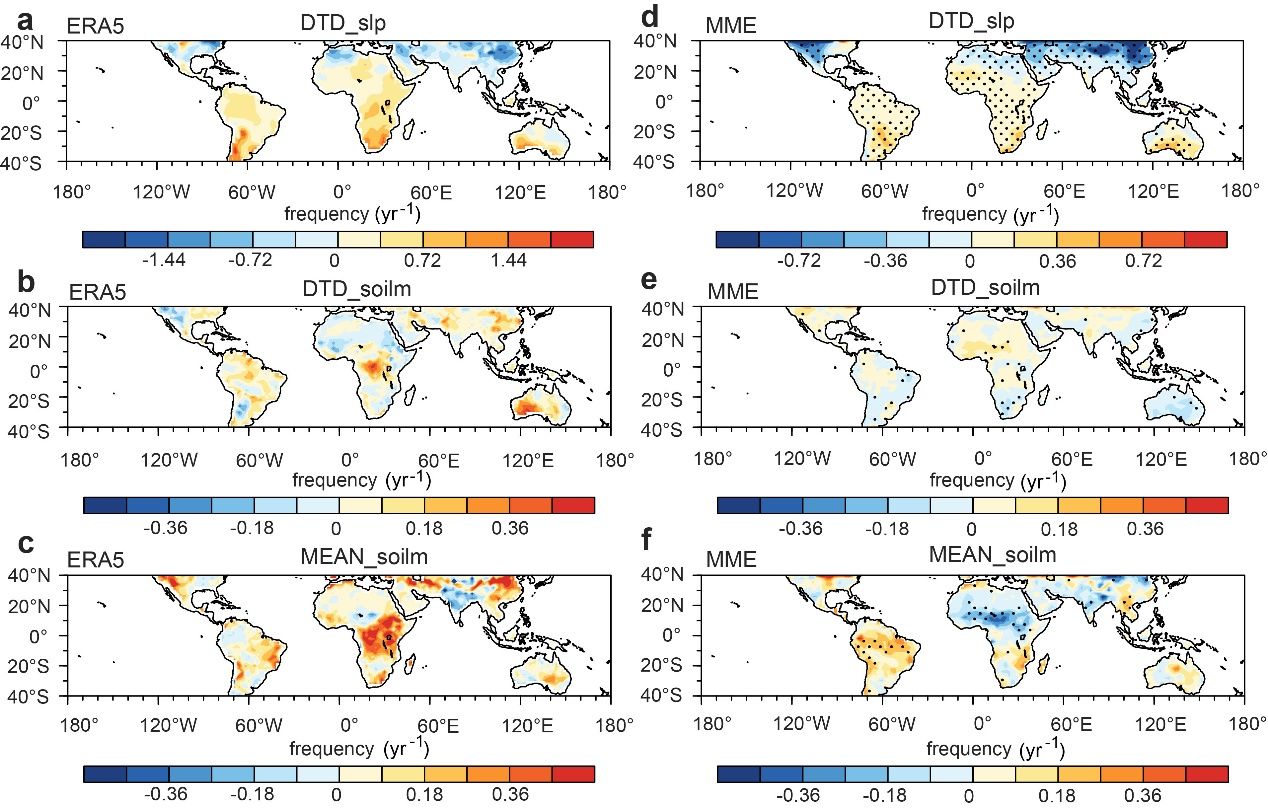

研究还从机制上阐明,全球变暖通过加剧土壤干旱、增强海平面气压与土壤湿度变率等地表—大气过程,降低地表热容量,放大云量与辐射的日际波动,最终导致气温快速起伏(图3)。此外,基于中国江苏省和美国的死亡率数据,揭示极端日际温度变化对健康的影响显著超过昼夜温差,其与全因死亡率呈近指数型增长关系,尤其加剧心血管与呼吸系统疾病风险。

图3.不同变量的日际变化DTD及平均值MEAN对40°S-40°N范围内极端日际温度变化事件长期变化的贡献。左列为ERA5再分析数据结果,右列为CMIP6多模式平均结果。分析的变量包括海平面气压(slp)、土壤湿度(soilm)等。

论文通讯作者符淙斌院士强调:“本研究系统辨析了极端日际气温变化与传统极端气候指标之间的差异,确立了其作为独立指标的科学地位。全球变暖正持续加剧中低纬度地区的极端日际温度波动,对公共健康、生态系统韧性与适应能力构成严峻挑战,迫切需要加强对此类极端事件的关注和研究。并且建议有关国际科学组织将它列为一类新的极端天气事件。”

该成果以“Global warming intensifies extreme day-to-day temperature changes in mid–low latitudes”为题在线发表于《自然˙气候变化》(Nature Climate Change,IF = 27.1)。南京大学大气科学学院符淙斌院士为论文通讯作者,刘奇助理教授为第一作者,合作者包括中科院大气物理研究所徐忠峰研究员、南京大学丁爱军教授。研究获国家重点研发计划(2023YFF0805503、2022YFF0802503)、“气候变化”江苏高校协同创新中心及南京大学关键地球物质循环前沿科学中心等资助。

论文链接:

Liu, Q., Fu, C., Xu, Z., Ding, A.Global warming intensifies extreme day-to-day temperature changes in mid–low latitudes.Nature Climate Change (2025). https://doi.org/10.1038/s41558-025-02486-9

© 版权声明

本文由分享者转载或发布,内容仅供学习和交流,版权归原文作者所有。如有侵权,请留言联系更正或删除。

这种研究应该多宣传,让更多人了解气候变化的危害

符院士团队坚持研究十多年真不容易,致敬科研工作者

希望政府能根据这个研究出台相应的健康防护指南

前两天刚经历30度到15度的跳水,原来这叫极端日际温度变化

数据很详实,但普通民众怎么应对这种极端天气?

温室气体是主因,那减少碳排放真的刻不容缓了

中低纬度地区受影响最大,那我们这里是不是要特别注意?

这个研究很有现实意义,我家老人最近就因为温差大住院了

最近天气忽冷忽热确实很明显,原来和全球变暖有关