中国农业大学植保学院朱旺升研究团队发现ZmWRKY44-ZmRRS1模块正调控玉米纹枯病抗性

11月20日,植物保护学院朱旺升研究团队在国际权威期刊《先进科学》(Advanced Science)在线发表研究论文Allelic variation in maize Malate Dehydrogenase 7 shapes promoter methylation and banded leaf and sheath blight resistance,解析了苹果酸脱氢酶通过调控线粒体活性氧介导玉米和水稻纹枯病抗性的分子机制,并明确了不同等位基因的关键功能变异及其工作机制,为玉米和水稻等粮食作物的抗病育种提供了新的靶点和工具。

近年来,在我国及南亚、东南亚等主产区,玉米纹枯病(banded leaf and sheath blight, BLSB)呈加重趋势。该病由土传病原真菌立枯丝核菌(Rhizoctonia solani)引起,可以从叶鞘一路蔓延到穗部,轻则减产,重则整地绝收,是制约玉米稳产增产的“隐形杀手”。挖掘作物抗病基因可以为培育高产“扛病”的玉米新品种提供重要基因资源。

ZmRRS1及其同源基因在玉米和水稻中正调控纹枯病抗性

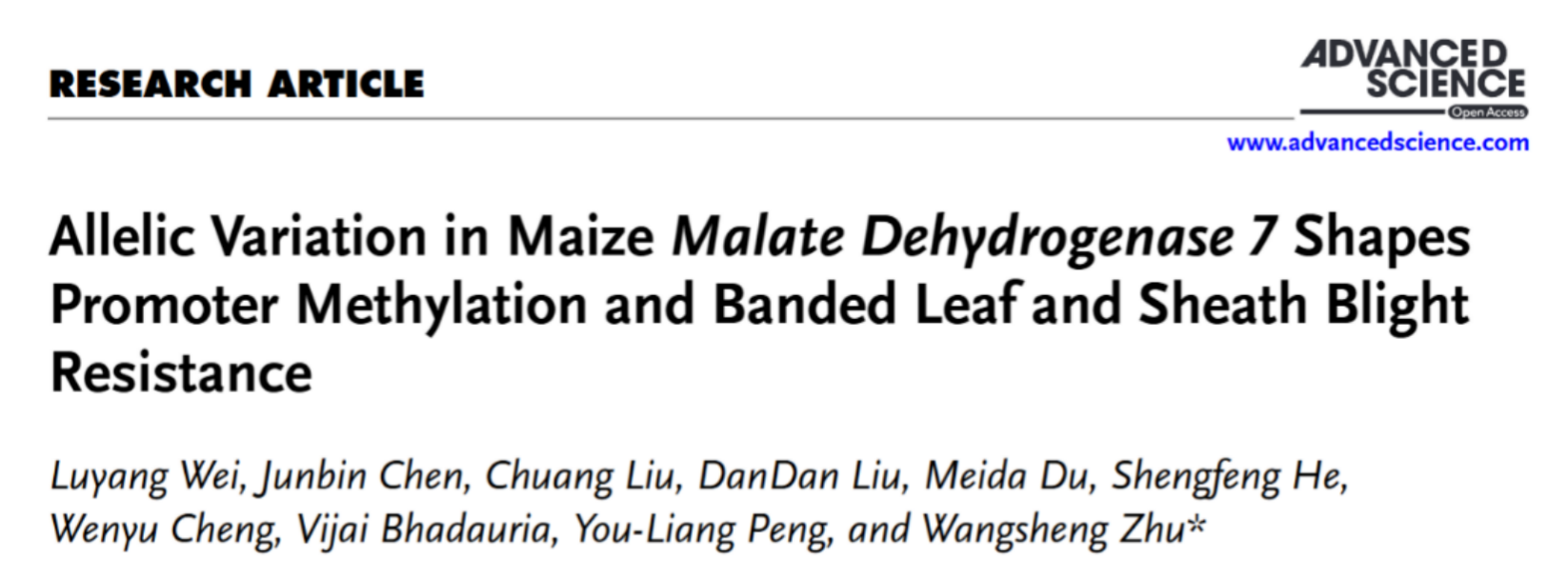

但是,玉米纹枯病田间接种通量低、表型变异大等因素严重限制了玉米纹枯病抗性基因鉴定的进程。为此,研究团队开发了一套操作简便、通量高、重复性好的玉米纹枯菌接种体系,并对300余份玉米自交系进行了田间抗性鉴定。随后,通过全基因组关联分析,鉴定了多个和纹枯病抗性显著关联的遗传位点。通过敲除和过表达遗传材料的田间表型实验,将其中一个位于4号染色体的候选基因鉴定为编码苹果酸脱氢酶的ZmRRS1(Resistance to Rhizoctonia solani 1)。此外,研究者发现ZmRRS1在水稻中的同源基因也同样贡献水稻纹枯病抗性,提示苹果酸脱氢酶在禾谷类作物中的抗病性具有保守性。

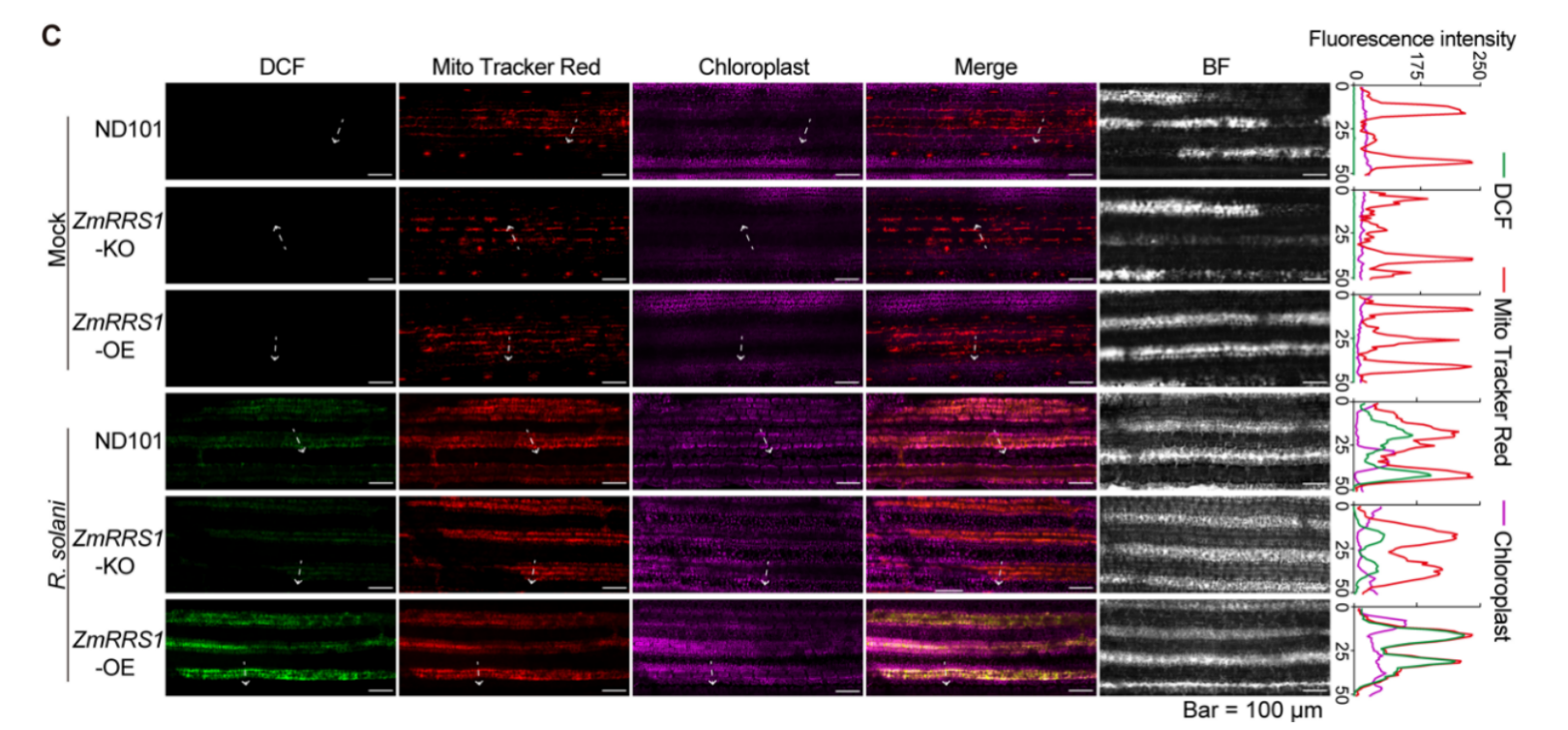

综合序列比对和重组自交系的遗传分析,发现ZmRRS1 启动子区的一个 831 bp 转座子插入/缺失是玉米抗感材料的关键结构变异,并发现该转座子并不是“沉默”的旁观者,而是一个典型的启动子“刹车片”:不但造成转座子序列高度甲基化,并显著提高邻近区域的 DNA 甲基化水平。由转座子介导的甲基化可以阻遏转录因子WRKY44结合ZmRRS1基因启动子区域的识别元件,进而抑制了ZmRRS1的转录表达,最终造成携带转座子插入的玉米抗病性降低。由此,明确了不同玉米ZmRRS1等位基因功能差异的自然变异及其工作机制。

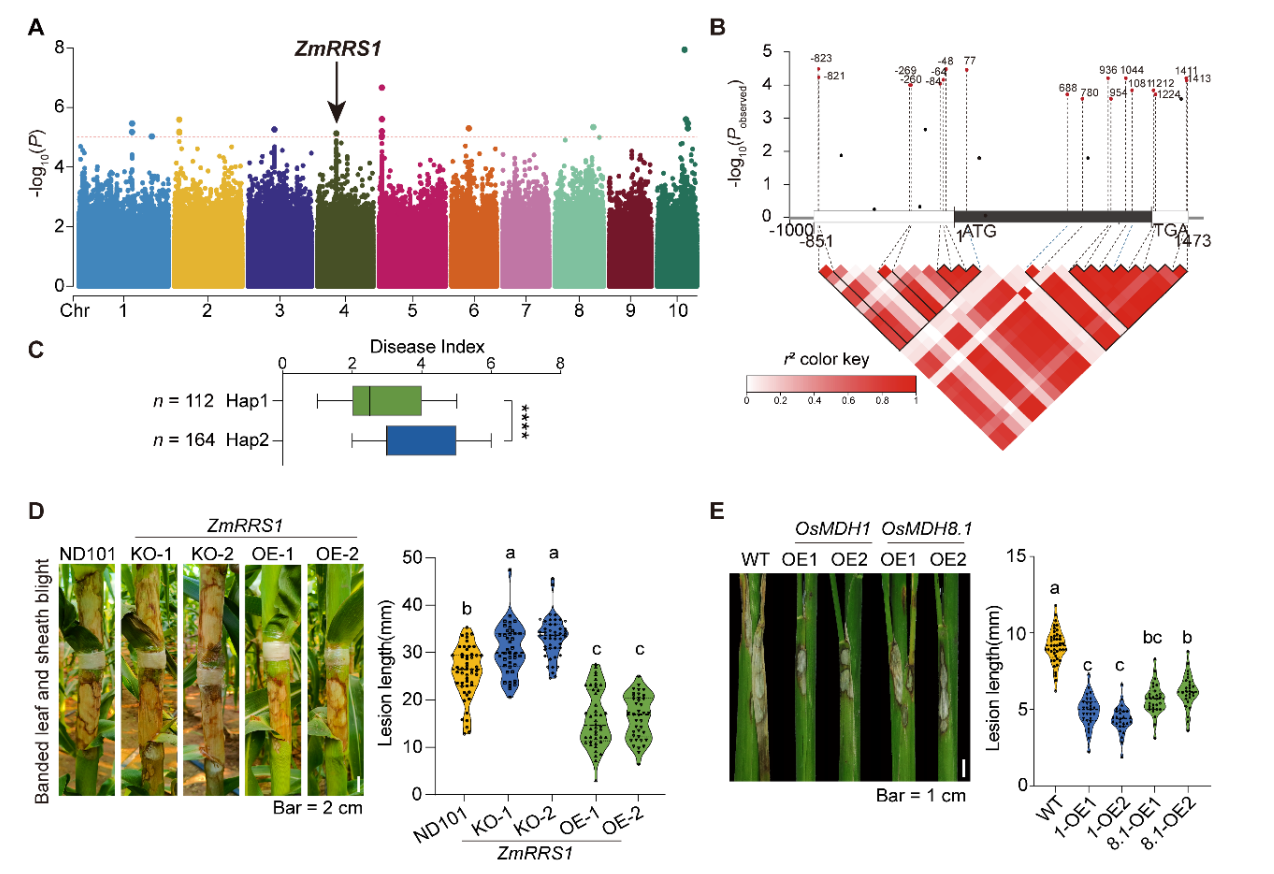

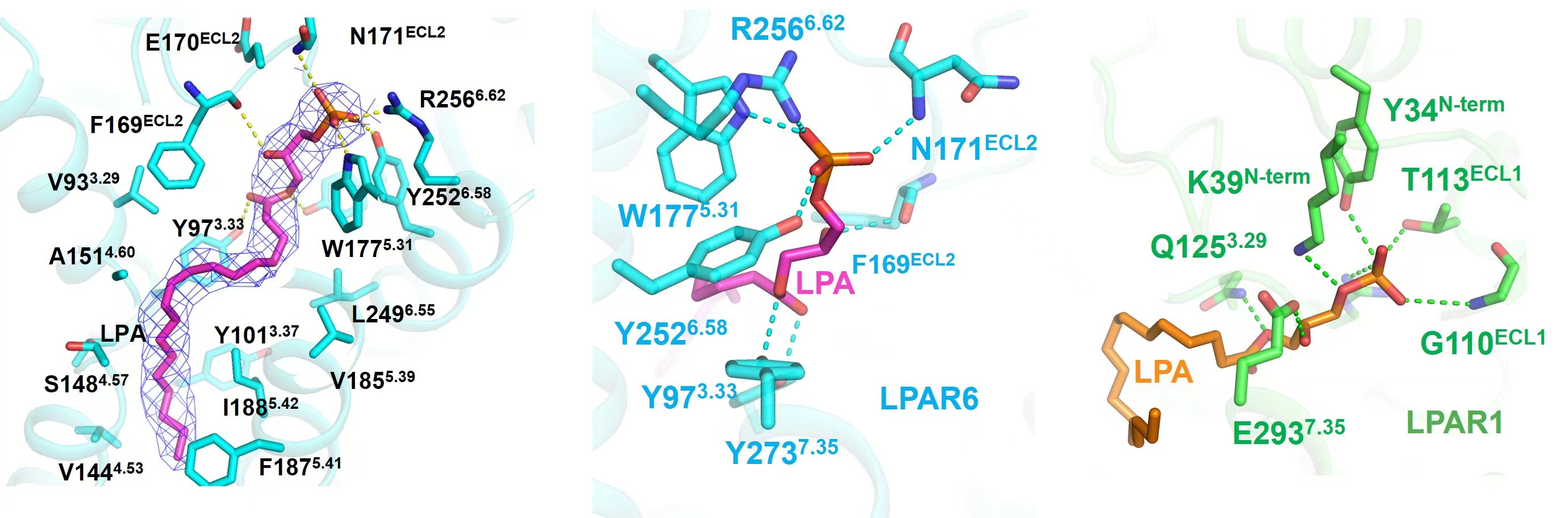

ZmRRS1通过线粒体活性氧正调控玉米抗病性

苹果酸脱氢酶是植物碳代谢和氧化还原平衡的重要枢纽,那它是如何和免疫信号“接上电”的?转录组结合生理指标分析表明:苹果酸脱氢酶主要通过调控线粒体来源的活性氧(mtROS)爆发,并与水杨酸(SA)信号通路协同放大抗病信号。值得注意的是,在不接种病原的正常栽培条件下,该基因的敲除和过表达材料在株高、穗重、百粒重等关键农艺性状上与对照无显著差异,提示ZmRRS1可能是一个“按需启动”的免疫放大器,可以在不影响农艺性状前提下显著提升玉米对纹枯病的抗性。

最后,研究团队基于831 bp插入/缺失变异建立了简单易用的分子标记,该标记可方便地嵌入常规育种流程,用于快速筛选和聚合优良ZmRRS1等位基因,为玉米主栽品种的纹枯病抗性改良提供技术支撑;结合水稻同源基因在纹枯病抗性中的功能验证,未来有可能将“转录因子-苹果酸脱氢酶-线粒体活性氧信号” 抗病模块推广到更多粮食作物中,为构建绿色病害防控体系提供新的遗传资源与策略。

ZmRRS1介导的玉米纹枯病抗性工作模型

中国农业大学植物保护学院博士研究生魏露阳为该论文的第一作者,玉米生物育种全国重点实验室朱旺升教授为通讯作者。本研究得到了国家十四五重点研发计划项目、农业科技重大专项、生物育种重大专项、中国高校科学基金、拼多多-中国农业大学联合研究基金和中国博士后科学基金特别资助项目等经费资助。

© 版权声明

本文由分享者转载或发布,内容仅供学习和交流,版权归原文作者所有。如有侵权,请留言联系更正或删除。

相关文章

暂无评论...