研究揭示中国湿地植被春季物候气候响应机制

文章导读

中国湿地正在悄然改变!中科院最新研究发现,2001-2021年间湿地植被春季发芽期正以每十年4.4天的速度提前,不同气候区差异显著。研究首次运用信息论方法,精准拆解太阳辐射、降水等气候因子对物候变化的独特贡献与协同效应,突破传统统计分析局限。这项发表于《环境影响评估评论》,为预测湿地生态风险、制定定制化保护方案提供了关键科学依据——气候变化下的湿地命运,就藏在这些精准量化的自然密码中。

— 内容由好学术AI分析文章内容生成,仅供参考。

湿地生态系统面临着气候变化的影响,研究湿地植被物候的气候响应机制是湿地保护与管理的重要环节。植被春季物候与生产力密切相关,其变化对于生态系统的稳定性具有影响,对全球气候变化更为敏感,系统解析其气候响应机制具有科学意义和实践价值。

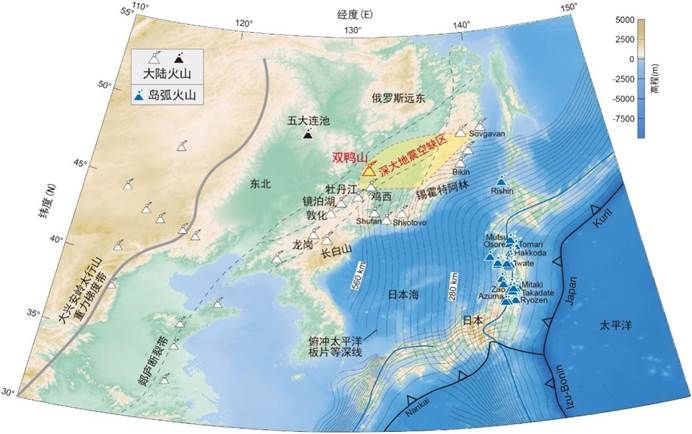

中国科学院东北地理与农业生态研究所基于MOD13Q1、ERA5-Land和China_Wetlands数据集,在中国国家尺度上系统揭示了2001年至2021年湿地植被春季物候动态的时空异质性。研究将季前气候变量对春季物候的因果贡献,分解为冗余、独特和协同效应,为机制解析提供信息论依据。

研究结果表明,中国湿地多年平均春季物候发生在144.2±16.7天,且以每十年4.4±6.5天的速率提前。不同辐射气候区和湿地类型之间存在差异。季前累积净地表太阳辐射不仅对春季物候变化有独特因果贡献,还在不同辐射气候区的降水过程发挥作用。

该研究从国家尺度系统地揭示了湿地春季物候变化的时空异质性且优于传统的相关性统计分析,从信息论视角定量解析了季前气候变量驱动机制与因果贡献,可为防控潜在湿地生态风险、制定因地制宜的湿地保护和可持续管理策略提供科学支撑。

相关成果发表在Environmental Impact Assessment Review上。研究工作得到国家重点研发计划、国家留学基金委、吉林省等的支持。

© 版权声明

本文由分享者转载或发布,内容仅供学习和交流,版权归原文作者所有。如有侵权,请留言联系更正或删除。

看到最后才发现是Environmental Impact Assessment Review上的文章

已收藏,写论文用得上🤓

这个研究对农业生态也有参考价值吧

希望能应用到实际湿地管理中

季前辐射这个变量挺新颖的

看不太懂数据部分,但结论很重要

东北地理所这波研究可以啊

所以春季物候提前会影响候鸟迁徙吗?

数据跨度20年很扎实,期待后续跟踪研究

这篇研究很有现实意义,湿地保护刻不容缓👍