文章导读

稀土电发光长期被绝缘性扼杀,如何让“潜力股”纳米晶真正发光?清华大学韩三阳团队联合黑龙江大学、新加坡国立大学,颠覆传统思路:用有机分子配体巧妙包裹纳米晶,首次实现电荷高效注入!他们通过羧酸衍生物锚定界面,捕获激子并完成98.6%的超快能量传递,使外量子效率暴增76倍达5.9%。更惊人的是,无需改动器件结构,仅调掺杂组分就解锁绿光到近红外的宽色域调控——这正是量子点和有机材料难以企及的突破。这项《自然》刊发的研究,为高色纯度显示与近红外器件开辟了全新路径,效率跃升背后藏着怎样的光物理密码?

— 内容由好学术AI分析文章内容生成,仅供参考。

电致发光能够将电能直接转换为光能,不仅是现代显示技术和照明技术的基石,更是生物诊疗、量子信息和激光技术发展的关键。近年来,随着有机分子和量子点在材料化学领域和器件物理技术上的快速发展,现有的发光材料体系在发光效率和色彩纯度方面已取得了显著性的突破。然而,传统的发光材料及其器件在光谱可调性、器件通用性以及长期稳定性方面依旧面临诸多挑战。镧系掺杂纳米晶在具有电子能级丰富、发光谱线窄以及器件稳定性高等先天优势的同时,其组分可调性使该材料体系实现广色域的多色发光,一直被认为是电致发光材料的“潜力股”,但其固有的绝缘特性,使得电荷难以注入,长期阻碍了其在电致发光器件中的研究和应用。

针对镧系掺杂纳米晶电致发光中激子产生、输运和注入的根本性难题,清华大学深圳国际研究生院韩三阳副教授团队联合黑龙江大学许辉、韩春苗教授团队和新加坡国立大学刘小钢教授团队,通过镧系掺杂纳米晶和有机半导体小分子杂化的策略,精确调控有机无机杂化体系的各组分能级结构,成功观测到电致激子在绝缘纳米晶界面处的自旋态高效转换和界面能量注入,进而在器件结构不改变的情况下实现了在可见乃至近红外区的电致发光。

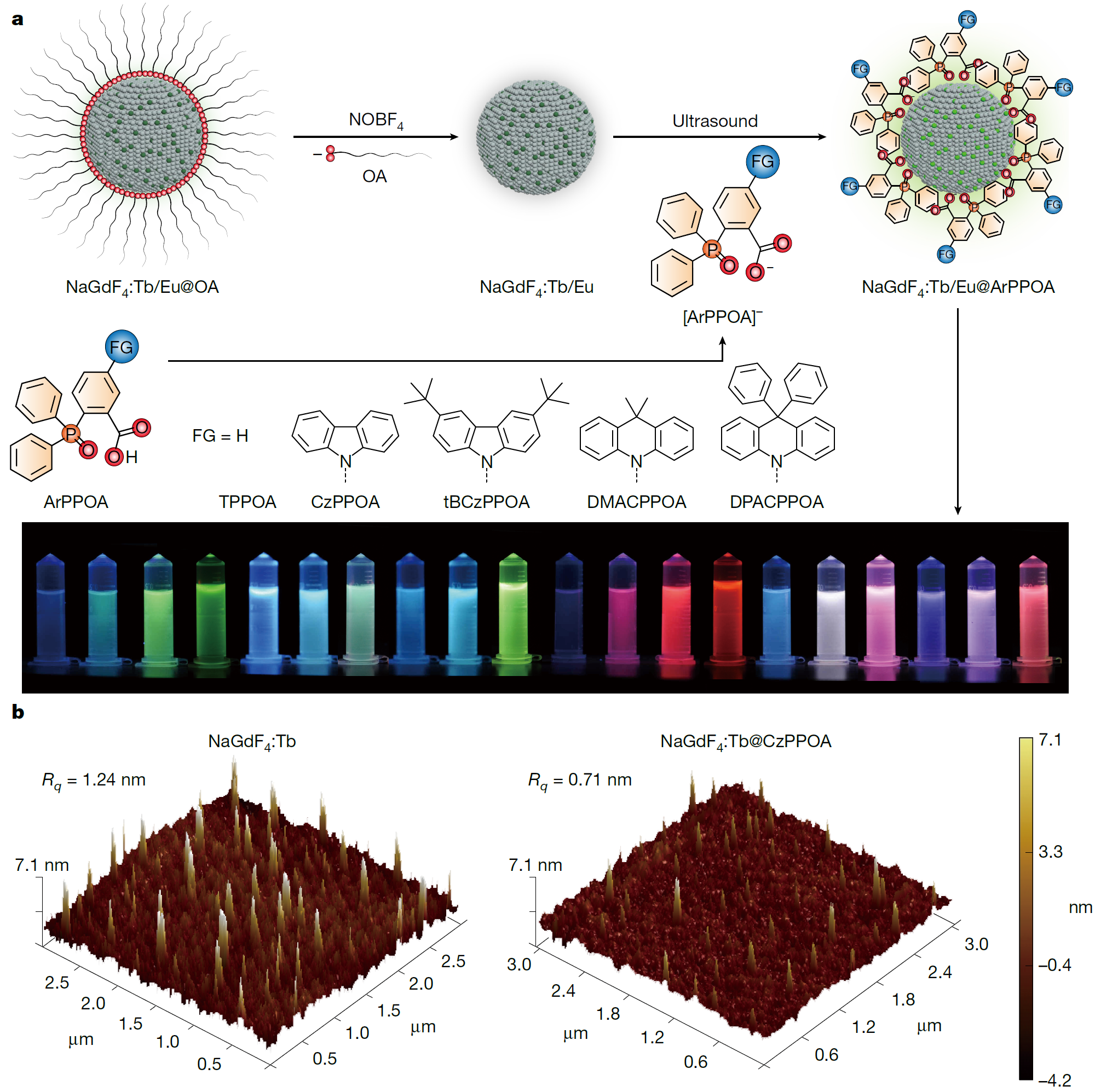

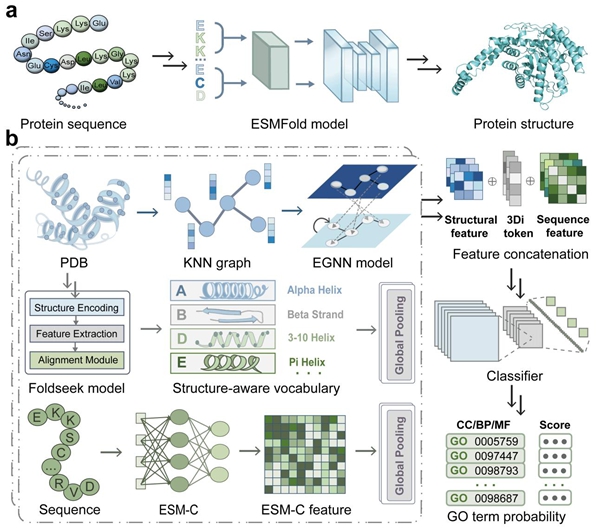

图1.镧系纳米晶-有机分子杂化发光单元的设计制备

研究团队一改向绝缘纳米晶直接注入电荷的传统思路,设计了一系列芳基膦氧化物的羧酸衍生物,通过分子结构中的羧基牢固地锚定在尺寸为四纳米的纳米晶表面。在电场作用下,这类功能化有机配体首先捕获电子和空穴,作为纳米晶界面的电致激子产生位点,随后通过配体到纳米晶的能量传递过程,将能量传递至纳米晶内部的镧系离子,利用镧系化学组分调控和分子能级设计,实现了纯净的镧系离子特征发光和多种发光颜色调控。

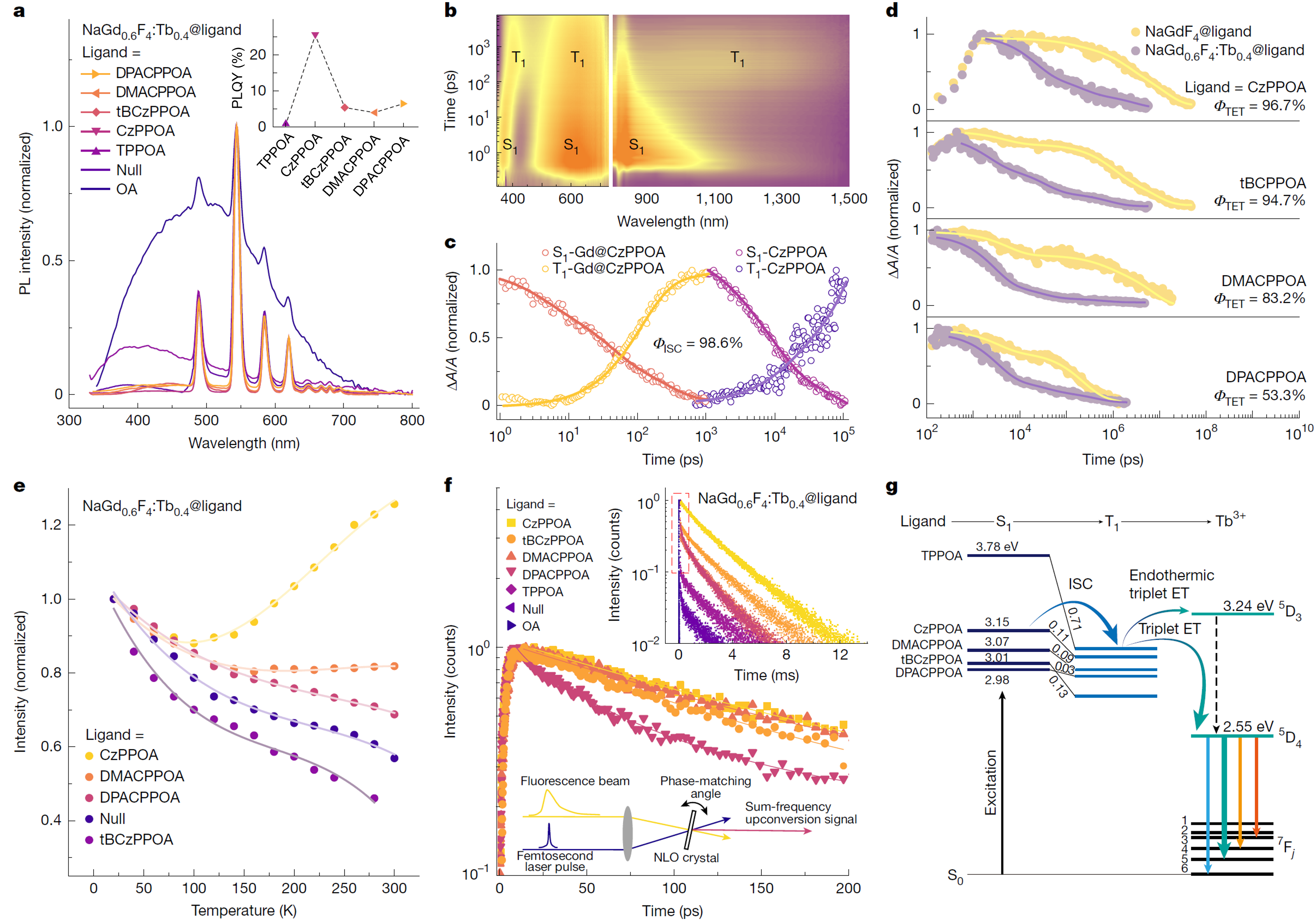

图2.有机无机杂化体系的光物理过程

为了确认镧系纳米晶和有机分子杂化界面处的光物理过程,团队采用多种瞬态光谱技术和变温光谱技术,观测到有机分子受镧系纳米晶诱导加快系间窜越速度(<1ns),系间窜越效率98.6%。其中,咔唑修饰的膦氧化物(CzPPOA)表现尤为突出,其与镧系离子间实现了高达96.7%的三线态能量转移效率。进一步研究表明,该快速的三线态能量传递得益于能级匹配的吸热三线态能量传递和界面无辐射损耗的显著抑制。该超快机制的阐明帮助理清界面三线态激子注入绝缘纳米晶的设计准则和优化方向。

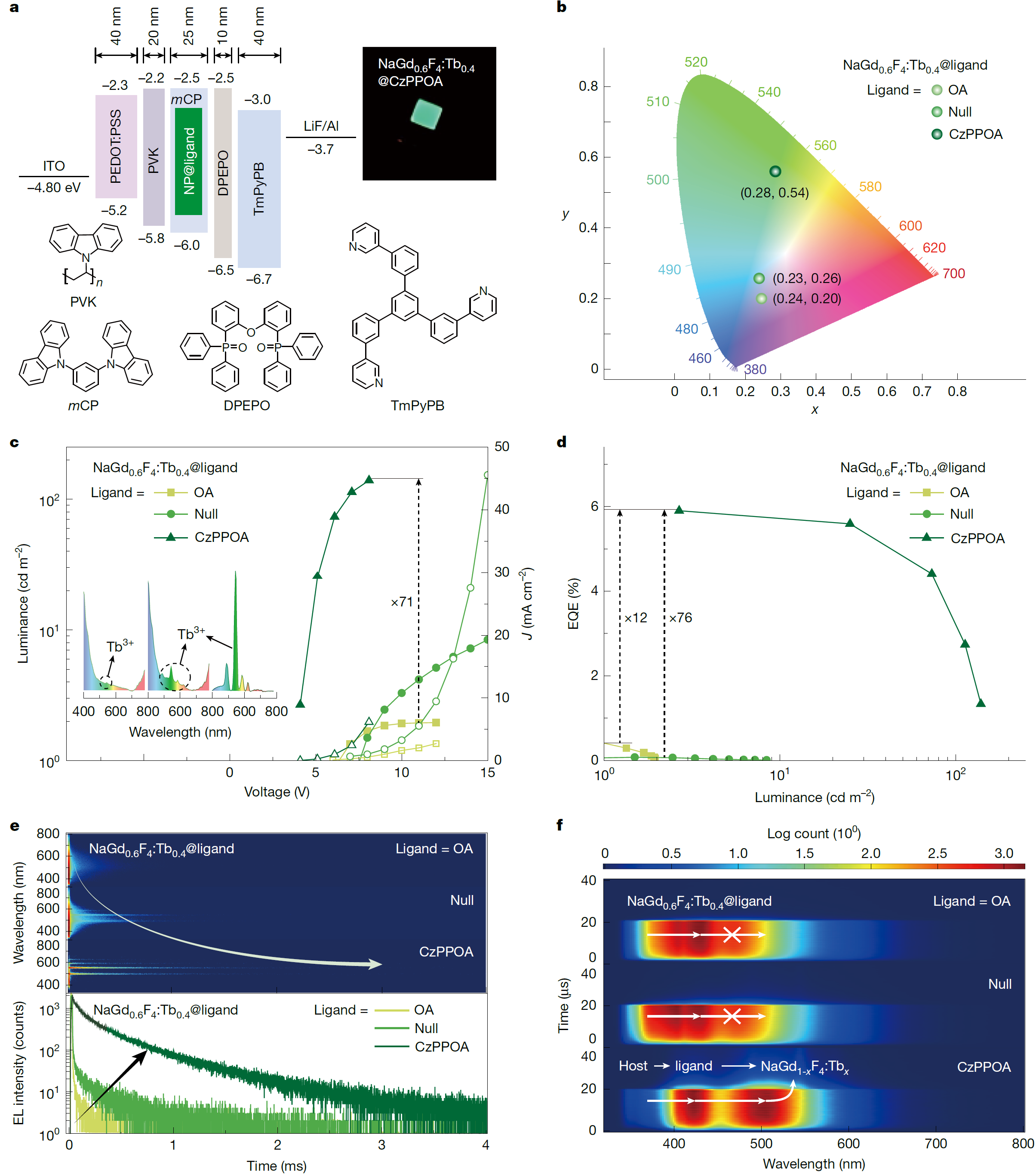

图3.有机无机杂化体系的电致发光器件

得益于镧系纳米晶-有机分子杂化体系良好的自旋转换及能量传递能力,研究团队制备了基于NaGd0.6F4:Tb0.4@CzPPOA的多层电致发光器件,实现了9.99 cd A-1的电流效率和7.66 lm W-1的功率效率,其中,外量子效率相较无功能化修饰的绝缘纳米晶提高了76倍,达到5.9%,激子利用率达到88%。相关的器件测试结果表明,基于配体功能化的镧系纳米晶-有机分子杂化体系可以实现有效的激子捕获和激子能量注入,突破绝缘纳米晶电致发光困难的长期瓶颈。

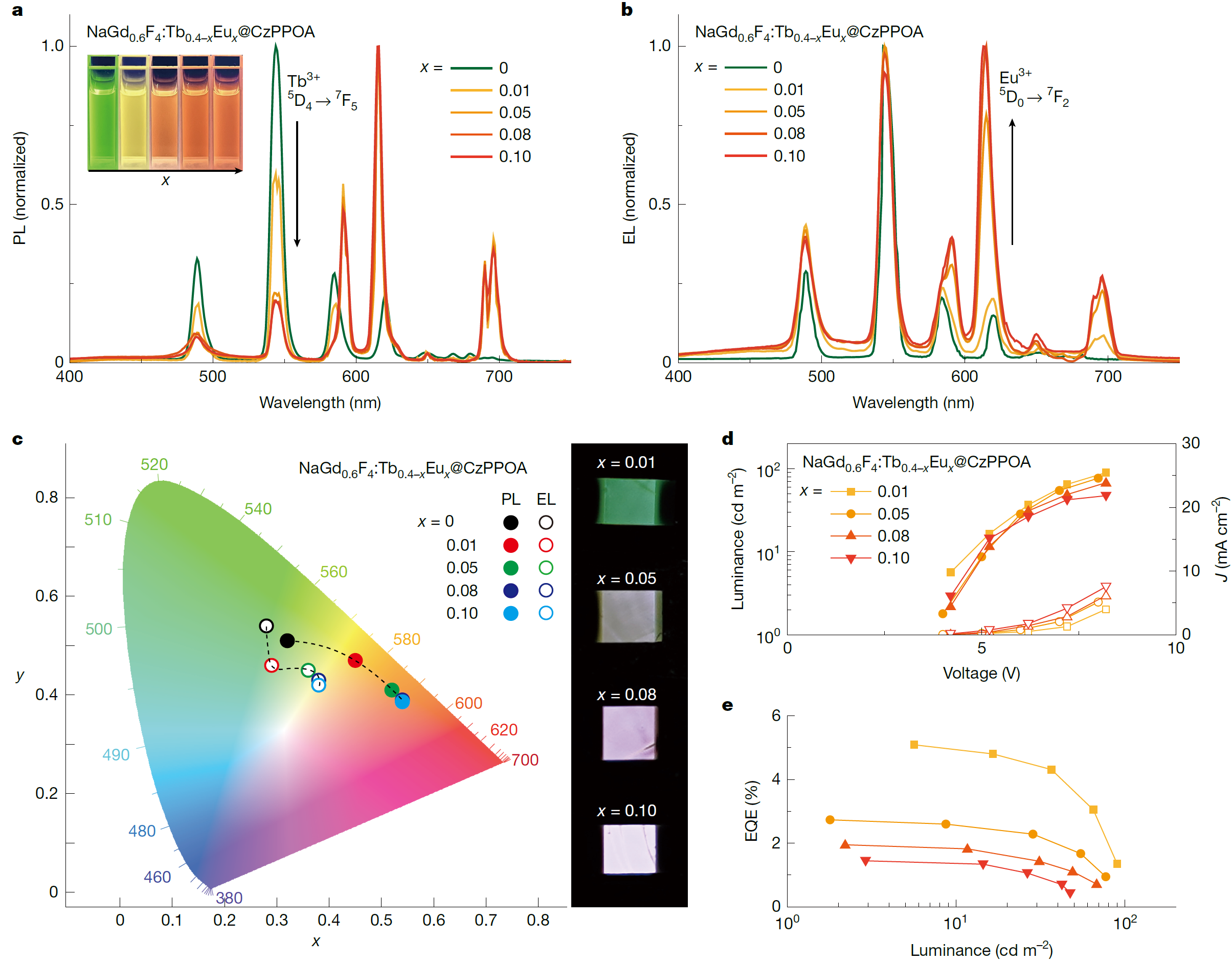

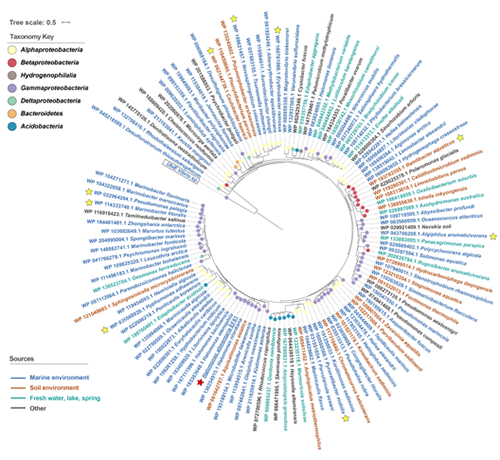

图4.器件结构不变的镧系发光多色调控

由于镧系离子4f能级的丰富性和环境鲁棒性,单一配体就具备敏化多种镧系离子并实现发光颜色调控的潜力。因此,研究团队通过对纳米晶中镧系离子掺杂组分和浓度的调控,在不改变电致发光器件结构的情况下,成功实现了在光致激发和电致激发下的发光颜色调控。通过Eu3+和Nd3+离子的简单掺杂,电致器件产生从绿色发光到暖白光乃至近红外光的发光变化,且器件效率相对变化较小(1%Eu3+离子掺杂的电流效率:8.48 cd A-1,功率效率:6.34 lm W-1,外量子效率:5.09%)。这是传统有机和量子点电致器件难以实现的多色调控策略,为未来追求经济通用性的多色显示和特殊波段电致器件提供了全新的途径。

该研究通过配体工程方法,实现了镧系纳米晶体的高效电致发光,借助有机半导体配体的光电子协同效应,建立了一种超越传统表面钝化的多功能策略。工程化配体能够在纳米杂化体系内解决电荷和激子的局域性,从而有效地将激子能量分配给镧系离子发光体,进而实现了具有高色纯度、光谱可调性和高能量效率的电致发光。更为重要的是,多个结果展示了这种配体功能化纳米晶体平台在多种波段电致发光方面的潜力,特别是在高分辨率、宽色域显示以及近红外技术中。

研究成果以“捕获电生激子实现可调谐的稀土纳米晶体电致发光”(Electro-generated excitons for tunable lanthanide electroluminescence) 为题,于当地时间11月19日发表于《自然》(Nature)。

刘小钢、许辉、韩春苗、韩三阳为论文共同通讯作者,黑龙江大学2023级硕士生谭静、清华大学深圳国际研究生院2024级博士生张鹏以及黑龙江大学2022届硕士毕业生宋晓晴为论文共同第一作者。其他作者包括黑龙江大学教授张静、副教授段春波,香港城市大学教授王锋和华南理工大学教授张志龙。

论文链接:

https://www.nature.com/articles/s41586-025-09717-1

供稿:深圳国际研究生院

编辑:李华山

审核:郭玲

© 版权声明

本文由分享者转载或发布,内容仅供学习和交流,版权归原文作者所有。如有侵权,请留言联系更正或删除。

从绿色到近红外都能调,这个多色调控太实用了

清华团队最近科研成果真多,继续加油!

效率提升76倍太夸张了,数据可靠吗?

好奇这种材料能用在我家电视上吗🤔

镧系纳米晶终于突破绝缘特性了,期待产业化应用

这个研究太有突破性了!为科研团队点赞👍