文章导读

传统纳米磁性网络的制备既昂贵又复杂?南京大学团队**揭秘**一项颠覆性技术:只需简单电化学沉积,就能在宏观尺度上直接"生长"出可编程磁性网络!他们利用超薄液层技术,首次实现了兼具周期性脊和自组织三角结构的二维钴网络,磁畴状态可在外场调控下呈现"自旋态"与"涡旋态"。更令人振奋的是,这种特殊结构的非线性动力学特性使其成为理想的物理储备池——实验证明,将其用于神经网络计算可**大幅降低能耗**,复杂信号处理准确率显著提升!这项突破为低功耗类脑计算硬件**打开全新大门**。

— 内容由好学术AI分析文章内容生成,仅供参考。

随着信息技术的发展,磁性网络有望成为可重构逻辑器件、磁子器件及类脑计算的重要研究平台。然而,纳米磁性网络的传统制备依赖“自上而下”的微加工技术,工艺复杂并且成本高昂。相比之下,“自下而上”的自组织生长技术在制备微纳结构方面具有成本和时间上的优势,但是所形成的结构往往缺乏长程有序性。因此,人们亟需发展一种能填补微加工技术与自组织生长技术之间的空白、实现微纳结构可控制备的技术方案。

南京大学物理学院王牧教授、彭茹雯教授研究团队联合美国乔治城大学刘恺教授团队,利用原创的超薄液层电化学沉积体系,实现无模板二维磁性网络的直接电化学生长。所制备出的二维纳米磁性网络在一个方向上呈现严格的周期排列,而在与其垂直的方向上又具有自组织特征,形成一种兼具规则性和复杂性的纳米结构, 有望作为物理储备池(Physical Reservoir)用于神经网络计算。

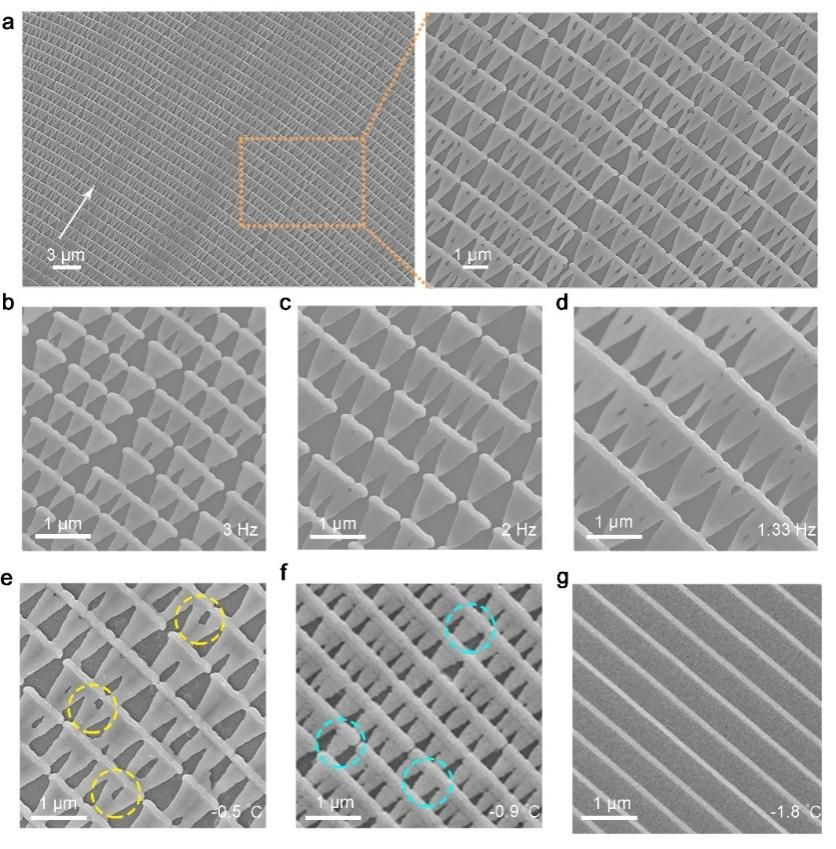

图1.电化学沉积直接生长出的金属钴的网络结构。图a为在超薄电解质液层中直接生长出的钴的网络结构扫描电子显微镜照片。图b-d为不同驱动电压频率下得到的微纳网络结构。图e-g为不同生长温度下直接生长的微纳钴金属网络结构。

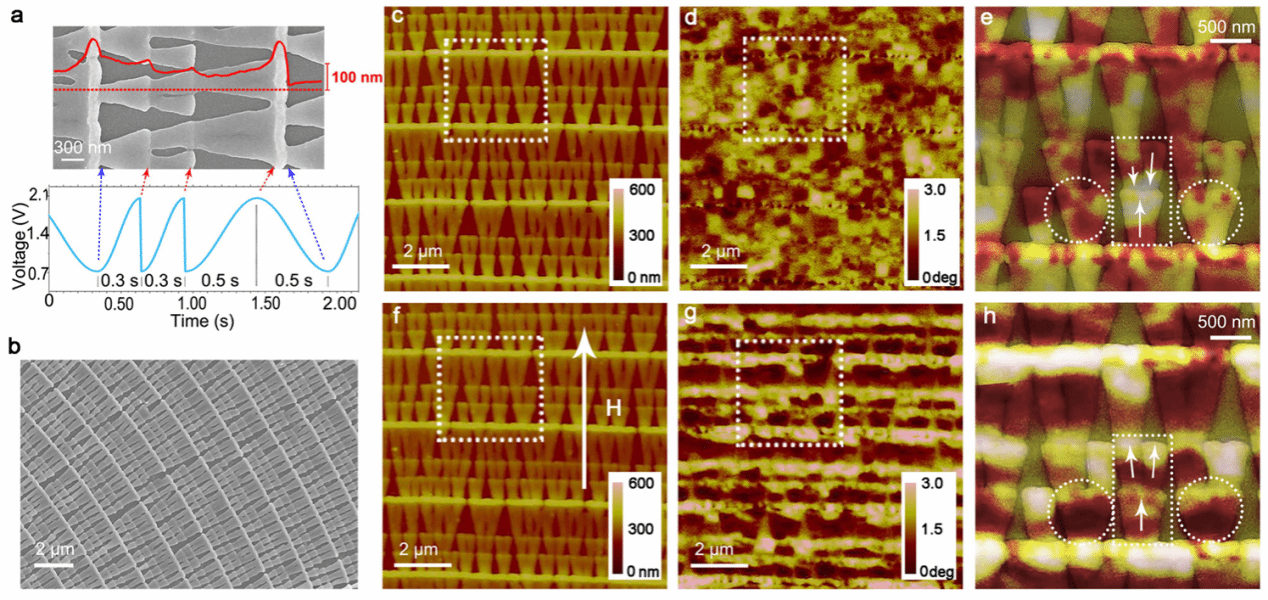

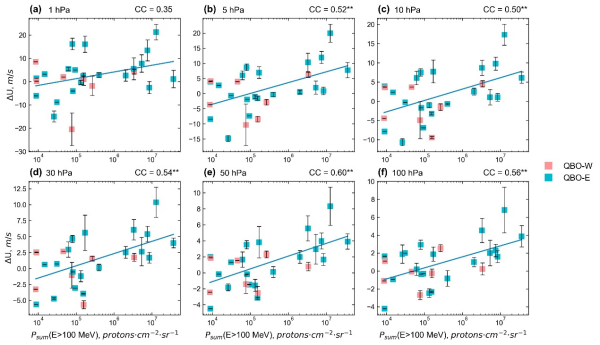

研究团队通过电化学方法制备二维磁性网络。利用电解质溶液结冰过程中的分凝效应,在冰与衬底之间形成超薄电解质液层。电化学生长在该超薄液层中进行。当电极间施加正弦电压信号时,所得金属钴纳米网络由周期性脊和自组织形成的三角形结构组成(图1)。通过控制生长参数,这些三角结构可以生长为中空或实心的图案。金属钴网络的几何形态,包括空间周期性、三角图案的尺寸,以及棱脊的高度等,都可以通过电信号的振幅和频率进行调控。图2a显示调节电化学沉积中施加的电压波形可以获得特定形状的网络结构,实现对磁性网络结构的“编码”。磁力显微表征显示三角图案上可呈现如图2e中虚线方框内展示的“自旋态”和图2e虚线圆圈中的“涡旋态”等不同的磁结构。在外磁场的作用下,磁性网络的磁畴状态对外磁场的响应呈离散型特征,揭示了网络磁化强度与外部磁场的非线性关系。

图2.磁性网络的可编程化制备及其磁结构调控。图a为编程电压信号得到的电化学沉积网络结构的扫描电子显微镜图像。图b为大尺寸磁性网络结构的扫描电子显微照片。图c-h为磁力显微镜测量得到的网络形貌和磁畴结构图像。

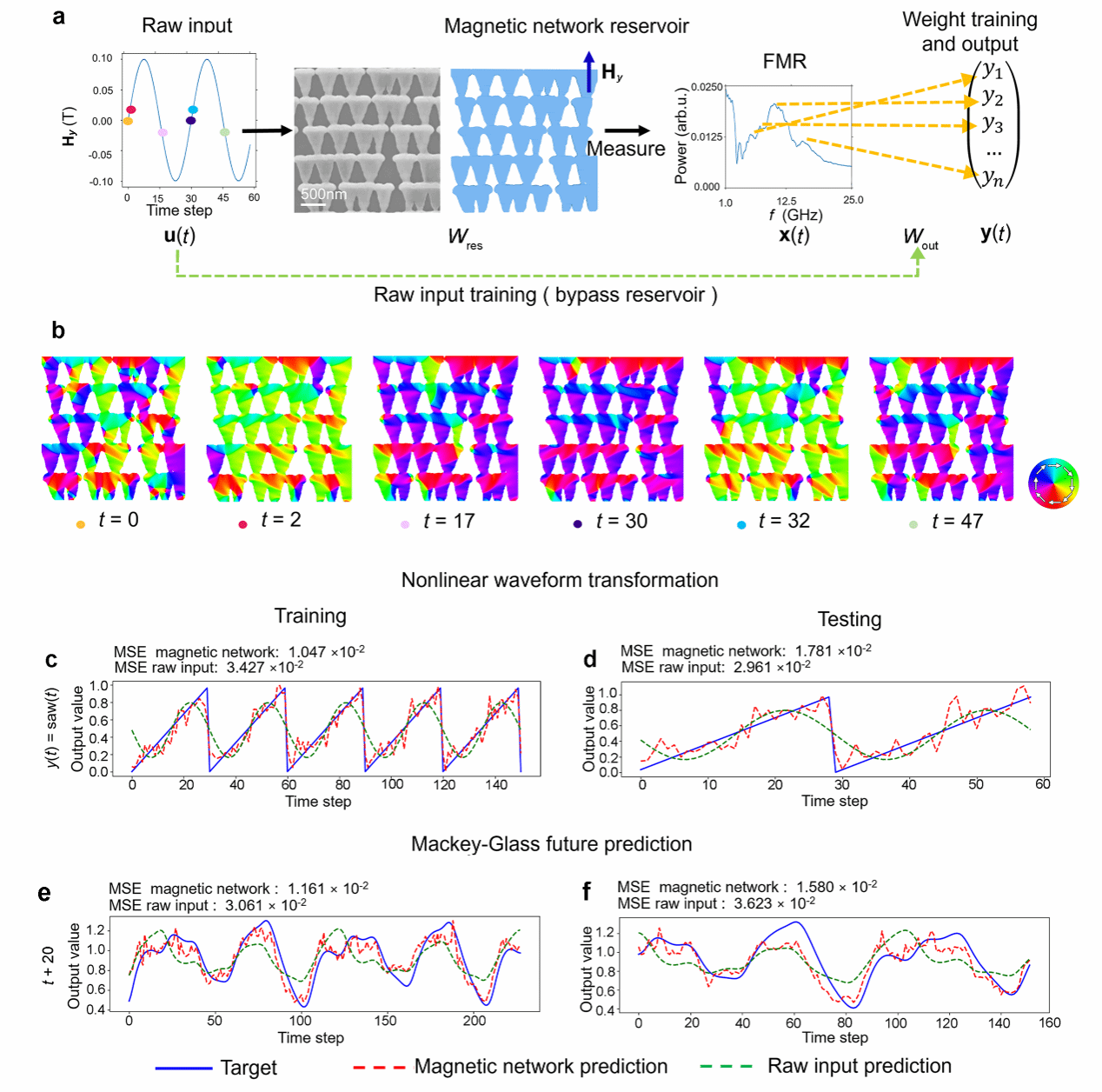

该研究进一步揭示磁性网络在神经形态计算中的潜在应用。利用系统的非线性动力学特性,将输入数据映射到高维空间,使得原本线性不可分的数据变得线性可分,进而在模型训练中只需训练神经网络中线性输出层的权重,和传统算法实现的循环神经网络相比大幅度减少了计算工作量。如图3所示,引入磁性网络物理储备池后,系统处理复杂信号的准确率得到了明显提升,展示了磁性网络在低能耗的智能计算硬件中的可能应用。

图3. 磁性纳米结构网络用于信号转换与预测任务的性能表现。图a为磁性网络储备池计算架构示意图。图b为不同时刻的磁场信号输入在磁性网络上的极化强度分布图。图c-d为从正弦波形到锯齿波的非线性波形转换任务的训练与预测。图e-f为对Mackey-glass时间序列预测任务的训练与预测。

研究成果以“Electrodeposition of magnetic nanonetworks featuring triangular motifs and parallel ridges on a macroscopic scale”为题发表在《自然×通讯》。南京大学物理学院陈飞副研究员和博士生单俊康为该论文的共同第一作者,王牧教授和彭茹雯教授为该论文的通讯作者,美国乔治城大学刘恺教授给予了研究指导,南京大学的王茜、李井宁、贾斐、王帆、杨子豪等研究生参与了部分研究。该工作得到国家重点研发计划、国家自然科学基金、江苏省自然科学基金等支持,并受南京大学国际合作提升计划资助,依托南京大学物理学院、固体微结构物理全国重点实验室、人工微结构科学与技术协同创新中心等平台。

论文链接:https://www.nature.com/articles/s41467-025-65589-z

© 版权声明

本文由分享者转载或发布,内容仅供学习和交流,版权归原文作者所有。如有侵权,请留言联系更正或删除。

期待这项技术能早日商业化,感觉在AI芯片领域会有大突破

实验设计很巧妙,不过实际应用成本会不会很高呢?

这个技术突破太厉害了,脑洞大开!👍