文章导读

全球电动化浪潮下,锂资源供给危机悄然逼近。《Nature》最新专访南京大学何平、周豪慎教授,提出颠覆性观点:"研究需要回到基础"。面对海水提锂技术瓶颈与资源高度集中困局,两位教授揭示从微量离子分离底层机理出发,反向牵引材料设计与工艺迭代的关键路径,为全球锂资源多元化与可持续供应提供科学指引。

— 内容由好学术AI分析文章内容生成,仅供参考。

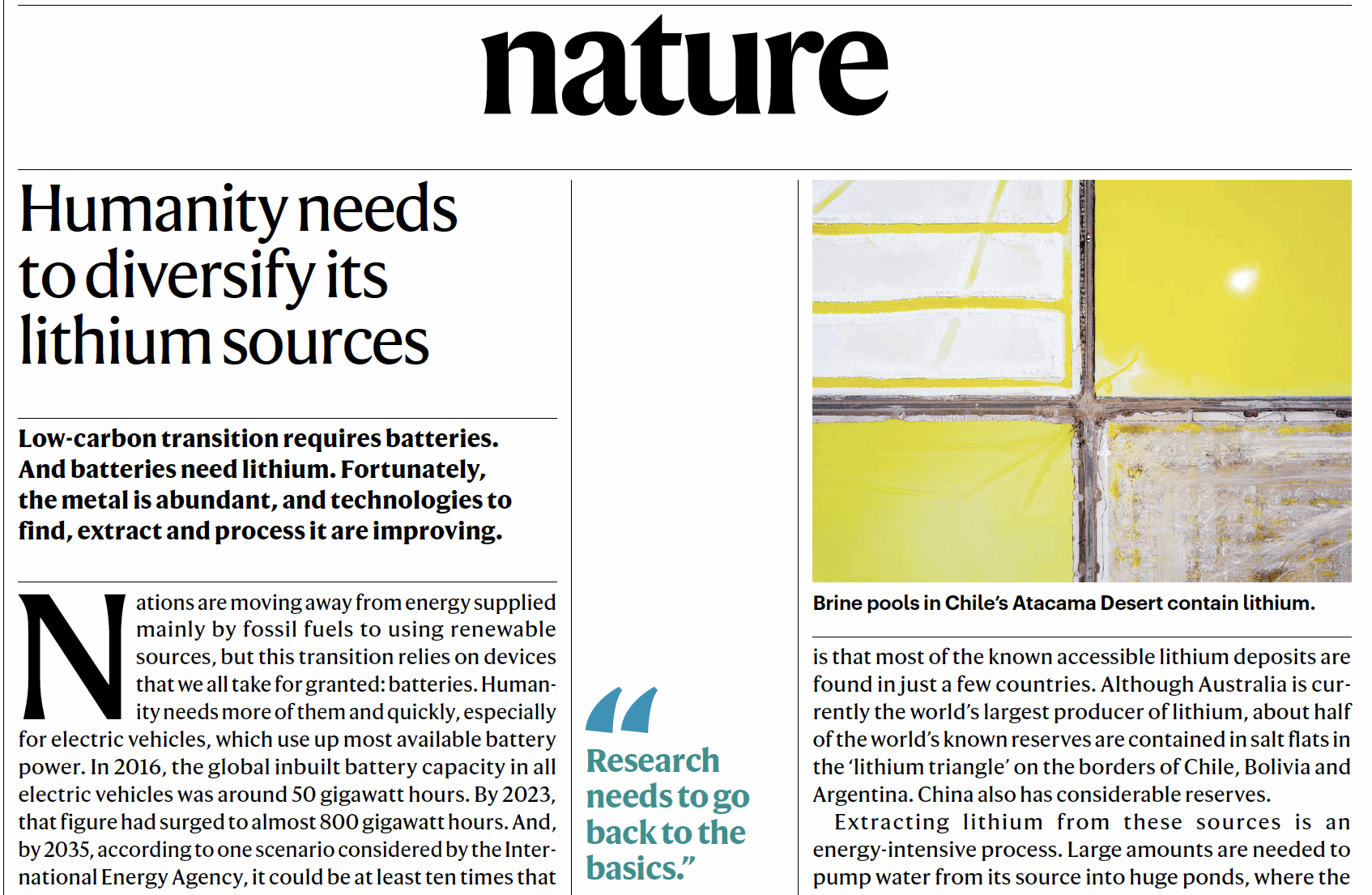

《Nature》正刊登载社论 “Humanity needs to diversify its lithium sources”,聚焦在全球电动化与可再生能源转型加速的背景下,锂资源供给的安全性与可持续性。该文章基于《Nature》科学记者 Katharine Sanderson博士 于2025年1月21日对南京大学现代工程与应用科学学院何平教授、周豪慎教授的专访撰写而成,并以两位教授提出的观点 “Research needs to go back to the basics” 为副标题——强调应从微量离子选择性分离的化学状态、电势能与动力学等底层科学出发,反向牵引材料设计与工艺路线的系统迭代。该社论同步梳理了当前锂供给格局、传统工艺的资源与环境约束,以及面向低品质来源实现高效分离的技术路径与评价标尺。

社论指出,锂电池是低碳转型的关键支点,电动汽车对电池产能的需求正急剧攀升;“人类需要尽快拥有更多电池”,由此上游锂资源供给的韧性与多元化成为全球共识。社论援引趋势数据,强调未来十年电池需求或将保持高速增长,并提醒各国同步提升开采、提纯与材料制造等环节的能力布局。在资源与工艺层面,社论直陈挑战:目前可及锂资源高度集中,约半数已知储量位于南美“锂三角”;传统盐湖蒸发流程能耗与淡水消耗巨大,且多发生在干旱地区,单吨锂开采最高或需数百万升淡水,引发持续的环境与社会关切。正因此,拓展低品质卤水与海水等广泛来源成为“多元化”的重要方向,但海水中锂含量仅 0.1-0.2 ppm,技术门槛与环境足迹并存,必须以基础机理为牵引推进技术升级。

该社论引用专访中两位教授的核心观点:要真正释放低品质来源的潜力,研究“需要回到基础”,从低浓度微小离子如何被识别与分离的原理出发,再回到工程技术上进行改进与放大。据此,社论建议建立以成本—能耗—水耗—回收率—环境足迹为核心的可比评价体系,推动标准化对标与规模化验证。

在接受《Nature》记者采访时,两位教授围绕“为何推动锂来源多元化”“低品质卤水/海水分离的科学难题”以及“与电池回收的全链条协同”等议题,系统阐述了研究判断与技术路径。社论由此提炼出明确的研究指引:以分子—材料—界面—过程的多尺度理解为起点,回到“离子选择性”的科学根基,并通过工程化与标准化方法验证可放大的路线。同时,文章强调在完善开采与分离的同时,应同步提升电池回收能力,与前端多元化开采形成合力,以增强全球供应韧性。

社论结语进一步点明“多元化”之于全球产业链的现实意义:开采只是链条的一环;从提锂、精炼到电池材料的规模化制造,各国均需建立更稳健的体系;与此并行,电池本体在寿命、可回收性与安全性方面的持续改进也是闭环的重要组成。在这一全景中,锂仍是关键要素,而“回到基础”的倡议为下一阶段的原创性突破与工程落地提供了共同的学术语言。

原文信息:Nature,Editorials,“Humanity needs to diversify its lithium sources”, Nature, Vol. 637, pp.1021–1022, 30 January 2025。(https://doi.org/10.1038/d41586-025-00213-0)

© 版权声明

本文由分享者转载或发布,内容仅供学习和交流,版权归原文作者所有。如有侵权,请留言联系更正或删除。

电池回收和开采要同步推进,这个思路很全面🤔

南大教授上Nature专访,太给力了!

锂资源这么集中,难怪要搞多元化开采

好奇低浓度离子分离具体怎么实现?希望看到更多技术细节

两位教授的观点很中肯,现在确实需要回归科学本质

从海水里提取锂?这个技术突破太关键了

说得太对了!基础研究才是创新的源泉👍